Embouteillages, voitures qui reculent, cherchent désespérément une place, quel est cet attroupement nouveau autour de la bastide du Jas de Bouffan sous le soleil encore écrasant de la fin de l’après-midi ? Le Festival Aix en Juin, cette géniale première partie...

Les voix lyriques de demain au festival d’Aix

La promotion 2025 des Voix de l’Académie réunit une phalange de jeunes artistes venus du monde entier, douze jeunes chanteurs et chanteuses ainsi que trois pianistes et chefs de chant, sous la houlette bienveillante et attentive d’artistes et pédagogues au sommet de...

L’art des obliques

Où l’oblique est le plus court chemin pour dévoiler les arcanes du souffle… Coïncidence ? Parmi les premiers concerts organisés par Aix-en-Juin, deux proposés à l’abbaye de Silvacane, dans le cadre des Voix de Silvacane, mettaient en scène des flûtes obliques, Ney...

Kaval international !

Coïncidence ? Parmi les premiers concerts organisés par Aix-en-Juin, deux proposés à l’abbaye de Silvacane, dans le cadre des Voix de Silvacane, mettaient en scène des flûtes obliques, Ney (lire ici) puis Kaval .Le 21 juin, autre instrument « oblique », le kaval était...

De l’imitation des mythes

S’inspirant du récit de celles que la mythologie grecque désignait sous l’appellation « les Déesses », autrement dit, Déméter et Perséphone, la dramaturge Pauline Sales compose un spectacle théâtral et musical créé en novembre 2024, Les deux déesses. Elle y articule...

Airs de printemps

Autour de la Pentecôte, le rendez-vous rituel du Chantier, cet atypique et indispensable centre de création des Musiques du monde, Le Festival des Printemps du monde, trouve de nouvelles manières d’exister malgré la dureté des temps. Bien sûr, le « noyau central »...

Des vertus du dédoublement

La Vague Classique de Six-Fours a le talent d’inviter dans des cadres intimes les musiciens que l’on voit d’habitude sur les grandes scènes nationales et internationales, établissant une proximité de choix entre les interprètes et leur public. À peine quelques mètres...

Pour l’amour du spectacle mais pas que !

Nous sommes déjà dans la période des présentations de saison, des premiers abonnements, de l’effervescence de l’anticipation des merveilles à découvrir l’an prochain. Et chaque lieu se plie au délicat exercice du dévoilement des propositions futures. L’amoureux du...

Lorsque les arts se répondent

Le festival de Vauvenargues créé par le violoniste Bilal Alnemr a la particularité dans la constellation des manifestations de l’été de réunir non seulement des artistes d’exception, venus du monde entier, mais de relier la musique à l’art pictural et aux sites...

Du réalisme magique au théâtre

La metteuse en scène Nanouk Broche s’inspire de deux nouvelles tirées de Onze rêves de suie de Manuela Draeger, d’un extrait de Germinal de Zola et d’un travail d’improvisation au plateau mené avec talent par les deux comédiennes de sa compagnie Ma voisine s’appelle...

« Le plus beau prénom du monde »

Oui, il a « le plus beau prénom du monde », c’est ce qu’il affirme avec humour, le petit Émile… et son arrivée sur les planches apporte un volet supplémentaire aux raisons de l’engouement qu’il ne cesse de susciter. Pour les adeptes de la littérature jeunesse, la...

Secrets à cœurs dépliés

La compagnie Chabraque doit son nom à une expression venue de l’enfance poitevine de la dramaturge et metteuse en scène Cécile Brochoire, sa fondatrice : « être chabraque, explique-t-elle, c’est partir dans tous les sens ». Une apparence seulement ! mais qui résume...

Le Verbe ce n’est pas qu’au début !

Quelle étrange gageure que de vouloir porter à la scène le roman fleuve de Cervantès ! L’entreprise en est démesurée, comme le héros éponyme du texte espagnol, L’ingénieux Don Quichotte de la Manche (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha). Le pari est relevé...

Neuf pour façonner les étoiles !

Les contes résolvent la plupart des questions importantes, c’est bien connu. Le conte des étoiles donné en Lecture Plus par les neuf élèves comédiens de « La compagnie d’entraînement » du théâtre des Ateliers, promotion 2024-2025, apporte une réponse au mystère de...

Suivre la courbe des mots

Alain Simon, directeur du théâtre des Ateliers, poursuit ses investigations autour de l’art théâtral et de ses relations avec d’autres formes artistiques qui se suffisent, elles aussi, à elles-mêmes. On a ainsi suivi ses explorations entre texte et danse que ce soit...

Et boum, voilà un boeuf!

Quelle heureuse idée de reprendre le spectacle concocté en 2018 et créé en 2019, Boum mon bœuf ! On était séduits alors par la fraîcheur du jeu, l’inventivité du scénario, l’ingéniosité des enchaînements, des costumes, des décors, la beauté des musiques et de leurs...

Tombé dans le Choro !

La deuxième édition du Festival international de Choro d’Aix-en-Provence réunissait des musiciens d’exception, certains venus depuis le Brésil pour cette formidable fête musicale concoctée par l’association La Roda et ses deux infatigables fondateurs et subtils...

Un festival dans les étoiles

Dans ses derniers éclats, le Festival de Pâques 2025 proposait un concert exceptionnel qui suivait une architecture d’une cohérence et d’une justesse rare. Au programme, le magnifique pianiste Lucas Debargue rencontrait l’Orquestra Simfònica de Barcelona sous la...

Voyage russe

Parmi les nombreux sommets du Festival de Pâques, on peut compter sans conteste le concert de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, baptisé « Le Philar » tant il est devenu génialement familier dans la constellation des plus grands orchestres mondiaux actuels,...

Envolées vers les étoiles

On avait entendu Bruce Liu pour la première fois à La Roque en 2022 sur les deux concertos de Chopin, après son premier prix au Concours Chopin de Varsovie en 2021 (ici), puis, le jeune pianiste était revenu en 2023, en récital, suscitant le même engouement. Il était...

Les fées n’ont pas toujours de baguettes!

Après une Passion selon Saint-Matthieu peu mémorable, le Festival de Pâques offrait l’une de ses plus belles pages orchestrales avec le concert de l’Orchestre de la Suisse Romande dirigé par la jeune cheffe, Elim Chan qui a déjà enregistré, si l’on excepte le Richard...

Une fée au conservatoire

On l’avait découverte à la Roque d’Anthéron en 2023 (ici), Alexandra Dovgan fait partie des jeunes prodiges du piano qui savent éblouir par une technique époustouflante mais aussi ont le supplément d’âme qui désigne les vrais musiciens. Révélée à dix ans au Grand...

Océans célestes

Léa Desandre, Thomas Dunford et l’ensemble Jupiter, retrouvaient le Grand Théâtre de Provence pour un concert intimiste inspiré de leur album Eternal Heaven consacré à Haendel. Thomas Dunford, le « Éric Clapton du luth » selon Kate Bolton (BBC Magazine) jouait le rôle...

Une histoire oubliée

En 2023, Chiara Muti et David Fray s’unissaient sur scène, comme ils le sont dans la vie pour créer au Festival L’Offrande Musicale L’enfant oublié. Il s’agit de l’histoire du dauphin Louis-Joseph, fils aîné de Louis XVI et de Marie-Antoinette et deuxième enfant du...

« J’apporte un regard couleur d’azur… »

Le 7 mars 1875, naissait Maurice Ravel au Pays basque, à Ciboure, non loin des rives de la Nivelle. 2025 fête les cent cinquante ans de cette naissance, une belle occasion pour Bertrand Chamayou de renouer avec le concert du disque qu’il a consacré à l’intégrale de la...

À la croisée des temps

Samedi 12 avril, le Festival de Pâques accueillait le Luzerner Sinfonieorchester dirigé par Michael Sanderling dans un programme qui mettait en regard un passé nostalgique avec le Concerto pour piano n° 1 en ré mineur de Brahms et la célébration d’étonnements nouveaux...

Entre les mondes

« Il était une fois/ Et il n’était pas »… C’est dans cet entre-deux que débute la nouvelle création d’Éloïse Mercier, Les Meutes.La scénographie dresse le décor du conte : d’un côté, une forêt de troncs aux frondaisons perdues dans les cintres, de l’autre, l’ossature...

Universalité de la danse

Créé le 14 mars 2001, Naharin’Virus est une œuvre puissante qui dépasse toutes les frontières. Reprise cette saison, elle était jouée par la Batsheva Dance Company au Grand Théâtre de Provence. La scène est cernée de murs à mi-hauteur, dont l’ombre cerne l’espace....

Grandes marées

Le bruit des vagues emplit doucement la salle Pezet du Tholonet, « bienvenue à bord ! » … Le groupe mythique Radio Babel Marseille nous embarque sur le bateau de ses mots, de ses rythmes, de ses mélodies, en quête d’azur, de mers lointaines, de voyages impensés,...

Fête à la campagne

Ils se présentent ainsi, « une fête à la campagne », ces habitués du festival Mus’iterranée, les Soneros del Caribe. L’invitation est lancée : appel à la joie partagée dans la magie d’airs venus des Caraïbes et servis par une équipe internationale : Cesar de Santiago...

Du poison de la nostalgie

En résidence au Chantier du 24 au 28 mars, le groupe Tchayok offrait la primeur de son travail de recherche lors d’un concert le dernier jour à La Fraternelle de Correns.Les trois musiciens, animés d’une passion commune pour les musiques slaves et tziganes, explorent...

Du théâtre pour la paix

Beethoven Wars au Grand Théâtre, ou la résistance à la guerreLaurence Equilbey et ses ensembles, Insula Orchestra et Accentus, explorent l’univers du manga en collaboration avec Antonin Baudry sur des pièces peu jouées de Beethoven, König Stephan, Die Ruinen von Athen...

Duos et miroirs

Le Théâtre des Ateliers se définit comme « théâtre de création, de formation et de sensibilisation du public ». Lieu d’expérimentation par excellence, il sait avec sa compagnie d’entraînement, ses ateliers intitulés « Regard du spectateur » initiant les publics à...

Le temps du Choro

Quelle belle entrée en matière pour la seizième édition du Festival Mus’iterranée, cet évènement qui annonce le printemps organisé avec une constante passion par Magali Villeret !Mus’iterranée nous embraque en un long voyage autour de la planète à la découverte des...

En PLS!

Cathy Heiting en concert, c’est toujours un évènement, même sur des répertoires que l’on a entendus par elle. La scène lui va, le chant dans tous ses états, aussi. La voix s’égare dans les hauteurs, plonge, murmure, module, part en trilles, en scats maîtrisés,...

Cap sur l’Irlande!

Le Chantier, cette structure atypique, centre de créations des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, porte bien son nom en accueillant au fil de l’année des groupes constitués ou en train de se former lors de résidences qui leur permettent d’affiner...

Haute couture

Le théâtre est le lieu magique de tous les possibles. Les époques, les lieux, les intrigues peuvent se catapulter, se confondre, se réinventer. Rarement ces possibilités sont portées à un tel degré que dans Tous les poètes habitent Valparaiso, texte paru aux...

Clarinette en majesté au Grand Théâtre!

Jour de match, (France /Irlande lors du Tournois de Six Nations) et pourtant salle comble, certains spectateurs demandant aux autres de ne pas leur donner le résultat (un 27-42 en faveur de l’équipe de France, oui on peut suivre la musique et le rugby !), ayant...

De l’art de l’amitié

La venue du violoniste Renaud Capuçon à Aix-en-Provence résonne comme un avant-goût du prochain Festival de Pâques, manifestation qu’il a fondée en 2013 avec Dominique Bluzet et le président du CIC. Dans l’écrin du Grand Théâtre de Provence, il est un peu comme « à la...

Quand un acteur est seul

Il est seul sur scène, mais si bien accompagné ! André Dussollier revient au Jeu de Paume avec Sens dessus dessous, un spectacle tissé de grands textes dont la découverte l’enchanta et qui lui sont depuis de fidèles amis. C’est Sens dessus dessous, titre emprunté à un...

Joyeux anniversaire Monsieur William Christie !

Il a fêté son quatre-vingtième anniversaire le 19 décembre 2024, occasion pour l’ensemble qu’il a fondé en 1979, Les Arts Florissants, de multiplier les concerts et les surprises, à la Philharmonie de Paris d’abord qui les accueille en résidence depuis 2015, puis en...

Éloge du brouillon

Après Les Petites Géométries et Les Géométries du dialogue, créées avec Le Ballet Cosmique, Antoine Aubry et Coralie Maniez (Compagnie Écailles) composent Sous la surface, une nouvelle création, qui, adressée aux jeunes publics, séduit aussi les plus grands.Seule sur...

Il y a quelque chose qui ne va pas

Créé les 22 et 23 juin 2023 à Montpellier, le spectacle Black Lights composé par la chorégraphe Mathilde Monnier est inspiré de la série télévisée d’Arte, H24, de Valérie Urrea et Nathalie Masduraud.« Lorsque j’ai vu cette série de très courts épisodes, mais...

Fratries jazziques

L’Amazing Keystone Big Band, habitué régulier de la scène du Grand Théâtre de Provence, revenait avec son nouvel opus, Fascinating Rhythm(s)-The Music of George Gershwin, paru chez Nome / L’Autre Distribution. Depuis quinze ans, les quatre complices, le pianiste Fred...

La mort de Carmen n’aura pas lieu

Pas de féminicide dans la réécriture de Carmen composée par le chorégraphe Abou Lagraa pour treize interprètes du Ballet de l’Opéra de Tunis ! Comme un pied de nez et un hommage à l’opéra français le plus représenté dans le monde, l’artiste opte pour une scénographie...

Inexpulsables spectres

La compagnie des spectres de Lydie Salvayre (1997) a connu plusieurs adaptations théâtrales dont celle du théâtre du Maquis en 2008 dans une mise en scène de Pierre Béziers pour Florence Hautier costumée par Christian Burle. Le découpage des quelques deux-cents pages...

Une langue musique

L’occitan n’est la langue maternelle d’aucun, mais tous le chantent, l’emploient comme outil de création, de poésie, de musique. Aux textes, il y a Lisà Langlois-Garrigue, touchée par la « beauté farouche » des sonorités de cette langue « qui nous permet de lier...

Les mille et une facettes de Louise

« Toutes des Louise » semble être le maître mot du dernier spectacle de l’artiste pluridisciplinaire suisse Martin Zimmermann, Louise, donné au Grand Théâtre de Provence après une série de premières représentations à la Schauspielhaus de Zürich, ville où réside la...

Nota bene!

La nouvelle pièce de la dramaturge Audrey Schebat, La Note, réunit sur scène François Berléand et Sophie Marceau pour un duo drôle, profond, superbement écrit et interprété. La scénographie est signifiante : attachée au pied d’un piano à queue de salon une grosse...

Sorcelleries circassiennes

Dans le cadre de la BIAC le théâtre du Bois de l’Aune recevait le Gandini Juggling fondé en 1992 par les jongleurs Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala et leur dernier spectacle, Heka, tout n’est qu’un faux-semblant, du nom de la divinité égyptienne personnifiant la...

Revisiter les mythes

Par nos temps incertains où les guerres embrasent peu à peu la planète, sacrifiant la vie des êtres au nom de dogmes et de territoires dans un aveuglement sans bornes qui fait oublier les principes mêmes de l’humanité, le metteur en scène Tiago Rodrigues revient au...

Polar en psychiatrie

Le titre pourrait être le développement de l’un des mots-clés de saison des théâtres : « Encore une journée divine ». Il s’agit de la nouvelle pièce mise en scène par Emmanuel Noblet et jouée par François Cluzet qui fête ainsi son retour sur les planches après...

Champagne!

C’est un Grand Théâtre de Provence comble qui fêtait le 10 janvier dernier, à la viennoise le nouvel an 2025 grâce à la complicité du Cercle de l’Harmonie et de son chef, Jérémie Rhorer et l’invitation généreuse et conviviale de Dominique Bluzet, directeur des...

La légende de l’eau

Sur une scène jonchée de bouteilles en plastique transparent, une jeune femme boit goulûment une bouteille d’eau. Sa soif semble inextinguible tandis que d’autres personnages s’approchent, regardent, tentent d’avoir accès au précieux liquide…Les treize circassiens du...

Est-ce ainsi que les hommes vivent?

Au début il y aurait un bateau, pas de ces géants des mers, mais plutôt l’un de ces surchargés qui chavirent avec leurs espoirs dans les eaux profondes de la Méditerranée. « On n’est pas des oiseaux » explique le comédien, auteur, metteur en scène et directeur...

Entre Jazz et littérature

L’association Charlie Free a le talent des découvertes et des perles rares. Un vrai cadeau de Noël était offert aux oreilles de l’auditoire affuté du Moulin à Jazz de Vitrolles : le Trio Wakan et son nouveau projet, Being Dantès.Les trois musiciens du « jeune trio...

Voir autrement

Le terme même de « théâtre » inclut par son étymologie la vue (du grec ancien « θέατρον » (théatron), le lieu où l’on regarde), pourtant de nombreuses initiatives tentent de rompre avec la mise à l’écart d’environ 4,3% de la population active en France (le...

Des vies dans les cartons

Le bâti certes, mais le patrimoine humain ?Imaginez une ville, un quartier populaire, de ces barres d’immeubles construites dans l’urgence, provisoires, de ce provisoire qui dure des décennies, voit les populations circuler, celles des débuts, avec le « luxe » nouveau...

Noël aux pays du froid

Concert aussi exceptionnel que rare, « Une couronne de roses, Noël orthodoxe » conduisait le Chœur de Radio France sous la houlette de Lionel Sow, son directeur artistique depuis 2022, à explorer trois siècles de musique sacrée orthodoxe, du XVIIe siècle à nos jours....

Au fil de la vie

Le trio constitué par le violoniste David Haroutunian, la mezzo-soprano Eva Zaïcik et la pianiste Xenia Maliarevitch a consacré un disque hommage à la musique arménienne, principalement à celle de Komitas (1869-1935), avec des pièces réunies sous le titre Mayrig...

Lorsque le danseur devient personnage de théâtre

« La difficulté, c’est de faire exister ensemble deux arts complets », expliquait le metteur en scène et directeur du théâtre des Ateliers, Alain Simon en présentant sa nouvelle création, Un homme qui dort. Le texte de Perec, Un homme qui dort, n’est pas écrit pour la...

Lettres d’un siècle à l’autre

Hautement symbolique le spectacle Kay Lettres à un poète disparu s’est révélé incontournable dans la programmation de la saison du Moulin à Jazz de Vitrolles. Tout a commencé l’an dernier en 2023 avec l’année McKay sous l’égide de l’ancienne ministre Christiane...

Du vert au théâtre

Théâtre pour enfants ? Pas si sûr ! La metteuse en scène Agnès Régolo porte au théâtre avec son excellente Compagnie du jour au lendemain la pièce de Carlo Gozzi, L’Oiseau Vert (L’Augellin Belverde, (« L’oiselet Beauvert ») 1765). Une occasion de se plonger dans le...

Vous avez cinq minutes?

L’art de la digression musicaleLorsqu’André Manoukian donne un spectacle, le public se déplace en foule. Le Grand Théâtre de Provence était comble lors des deux représentations des Pianos de Gainsbourg, proposition issue du dernier opus du musicien paru en 2021. Le...

Sous le sceau du Destin

Samedi 23 novembre la salle comble du GTP accueillait l’Orchestre national Avignon-Provence dirigé par sa cheffe, Débora Waldman, première femme à avoir été nommée à la tête d’un orchestre national en France, et la pianiste Shani Diluka. En préambule la délicate...

Souverain en son royaume

Si on lui demande pourquoi avoir choisi de jouer le roman de Robert Pinget, Baga, plutôt que la pièce que l’auteur en avait tirée, Architruc, le comédien Pierre Béziers sourit : « c’est parce que nous avons, au Théâtre du Maquis, un goût particulier pour l’adaptation...

L’art de « prendre son kiff »

Le duo Keyife, fondé en 2023, prend la source de son nom dans le mot turc « keyif » traduisant l’art de prendre son temps et d’être serein, explique volontiers l’un de ses deux fondateurs, Christian Fromentin (chant, violon, kamantcheh persan, oud, saz). Avec Fathi...

ELLES sont là!

Le Grand Théâtre de Provence accueillait la première date de la tournée en France de Dee Dee Bridgewater, visiblement émue de ce retour dans l’hexagone. « Ma colère est tombée, je reviens réconciliée », sourit-elle, en évoquant la situation politique aux États-Unis...

Maestria indienne, une histoire de transmission

La neuvième édition du Festival Mehfil propose, comme chaque année, une série de manifestations qui offrent un passionnant florilège des esthétiques de l’Inde. L’édition 2024 faisait étape au 6mic pour un spectacle d’une rare virtuosité, Kaléidoscope, avec en invité...

De la politique et de nos quotidiens

Présenté lors de la première session de la biennale d’Aix qui invitait le Liban dans ses thématiques, le livre de Cherif Majdalani, Beyrouth 2020, journal d’un effondrement, était mis en scène par Claire Massabo lors de sa lecture à deux voix, Bruno Bonomo et Pascal...

Ainsi l’éternité

Un Requiem de Verdi d’anthologie sous la baguette de Jérémie Rhorer au Grand Théâtre de Provence ! Composée pour solistes, double chœur et orchestre, la Messa da requiem de Giuseppe Verdi fut achevée en mémoire du poète Alessandro Manzoni, fortement engagé pour...

Au temps des légendes

Le Rendez-vous de Charlie, « petit frère » du festival estival Charlie jazz, selon son fondateur et directeur artistique, Aurélien Pitavy, offrait deux soirées voyageuses, la première nous conduisait auprès du légendaire compositeur et guitariste américain Pat Metheny...

Poétiser le monde

À l’occasion de l’Olympiade culturelle Paris 2024, la Philharmonie de Paris-Orchestres Démos et le Groupe Grenade-Josette Baïz ont construit un projet artistique original baptisé La Vie fantastique.Les deux dispositifs, Démos et Grenade, répondent à la même ambition...

L’art comme acte de résistance

La compagnie théâtrale PADAM NEZI s’attache à garder vivants les lieux, les moments, les faits de société qui sont nos héritages afin de les faire échapper à l’oubli. Les éléments sont abordés avec une réelle exigence d’historien, (Yvain Corradi, auteur et metteur en...

Du chant de l’imzad

Chaque année, le théâtre des Ateliers propose une programmation particulière destinée aux enfants, dont les plus grands profitent avec délectation. La formule en est simple : « lecture plus ». « Qu’est-ce ? » demande avec un sourire espiègle Noëlie Giraud à...

De la nécessité des rites

Le dernier opus d’Angelin Preljocaj, Requiem(s), senti comme une réponse nécessaire du chorégraphe à la disparition de son père en 2023, séduit par sa puissance évocatrice. Le culte lié aux morts, les rites qui sont attachés au passage sont le signe de la naissance...

Dom Juan ou la fatigue des siècles

Macha Makeïeff accordait au final de sa mise en scène de Tartuffe une fin qui faisait penser à celle de Dom Juan : l’hypocrite plongeait dans les flammes de l’Enfer. Lorsque la question était posée à l’artiste de l’écho suggéré entre les deux pièces, elle évoquait son...

Aux couleurs de la Lituanie

Dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France (du 12 septembre au 12 décembre 2024), le Grand Théâtre de Provence ouvrait ses murs au jeune chef et compositeur Gediminas Gelgotas à la tête de l’Orchestre de Chambre de Lituanie (OCL) et de l’ensemble New Ideas...

Aux sources du chant

Au fil des années, la Maison du Chant a su fédérer musiques et musiciens, tissant un réseau dense qui permet d’aborder les répertoires les plus variés de les partager par le biais de stages, de « cantèras au comptoir » et de concerts. Quelle belle manière de fêter les...

Dessine-moi une chanson

La chanteuse, auteure et compositrice Souad Massi posait un temps ses valises au Grand Théâtre de Provence. Rarement, le public de cette salle, venu en nombre applaudir la "Joan Baez arabe", a été aussi divers et ouvert. Au programme, le répertoire de son dixième...

Parodie sans parodie

Le treizième cycle estival des Voix animées, Entre Pierres et Mer, s’achevait par un concert intitulé Parodia, sous les amples voûtes de l’abbaye de Silvacane.Le titre pouvait induire en erreur, « parodia » autrement dit « parodie », laisse entendre aujourd’hui un...

Dans les cordes du blues

Au fil des cinq dernières années, le Blues Roots Festival de Meyreuil a su se créer et fidéliser un public toujours plus nombreux (cette année, les trois soirées affichaient complet). Sa sixième édition défiait pourtant un vent glacial. Peu importe, les conditions...

Swing addicts

Comment ne pas devenir « swing addict » après le premier concert de la dixième édition du Gréoux Jazz Festival ! La programmation concoctée par Patrick Bourcelot séduit par son indéniable qualité et sa dimension festive et populaire. Ainsi, grand nombre de concerts...

Nés de la Terre

La saison commençait en avance cette année au Grand Théâtre de Provence grâce à la première mondiale de la nouvelle création du chorégraphe Akram Khan, Gigenis, the generation of the Earth.Chorégraphe de danse contemporaine et de kathak indien, cet artiste puise dans...

Rêve d’orchestre

La quarante-neuvième édition du Festival de Quatuors du Luberon était placée sous le double signe de Clara Schumann et Joseph Joachim. La sublime pianiste et compositrice et le génial violoniste et compositeur se connaissaient et s’appréciaient. « Que vous soyez une...

Porter les rêves du monde

Le festival Durance Luberon a le talent d’inviter au cours de l’été une programmation aussi éclectique que de grande qualité dans une ambiance chaleureuse et au cœur de lieux magiques.Le 17 août, sa dernière manifestation aurait dû se dérouler sous les frondaisons du...

Parce que le Festival de la Roque c’est « Schu »

Quelle manière délicate de refermer un festival d’un mois qui a arpenté les multiples variations du piano et des cordes au fil des siècles que de proposer un concert d’Adam Laloum ! Sans aucun doute, l’art subtil de ce pianiste est capable de résumer en une soirée...

Mise à nu

Rare sur le continent européen, le fantastique pianiste américain Jonathan Biss revenait à La Roque d’Anthéron avec des interprétations bouleversantes d’humanité.Au programme, le musicien présentait les deux dernières sonates de Franz Schubert. Il est difficile de...

De l’art du conteur

Il avait annoncé son retrait des scènes en solo. La Roque d’Anthéron n’en est pas à un miracle près : Christian Zacharias offrait le 18 août un récital d’anthologie sous la conque.Les notes se mêlent aux souffles du vent. Ce sont deux Sonates de Haydn (la 52 et la 58)...

Le sourire de l’ange

Elle avait subjugué le public de La Roque d’Anthéron l’an dernier, remplaçant à « main levée » Maria João Pires souffrante. Marie-Ange Nguci revient et éblouit encore, déployant une nouvelle approche de l’interprétation par le biais de la direction d’orchestre....

À la lettre!

Coqueluche de La Roque d’Anthéron depuis 2022 à la suite de son premier prix au 18ème concours international Frédéric Chopin de Varsovie 2021, Bruce Liu était très attendu ce 12 août sous la conque du Parc de Florans.Pas « LE » Fazioli cette année, le piano sur lequel...

Un poète et un piano

Avec ses allures d’enfant sage, le jeune pianiste Mao Fujita revient pour la troisième fois à La Roque d’Anthéron et la réenchante Déjà en 2022 et en 2023, la fluidité narrative, la capacité à apprivoiser les pages les plus revêches et à les transmuter en évidentes...

Quand La Roque cymbalise

Deux pianistes, Claire Désert et Emmanuel Strosser, et deux percussionnistes, Camille Baslé et Georgi Varbanov, se sont partagé la scène de la conque pour un concert aussi original qu’enlevé.Le piano est un instrument à cordes, certes, mais frappées par des marteaux,...

Première fois

Pour la première fois de sa déjà belle carrière, le pianiste islandais Víkingur Ólafsson, familier de La Roque d’Anthéron, jouait avec le chef d’orchestre Gábor Takács-Nagy à la tête du Verbier Festival Chamber Orchestra.Depuis les coulisses, comme lors des autres...

Harmonie du soir

Ils se sont connus au CSNM de Paris et ont fondé en 2016 leur ensemble, le Trio Pantoum en hommage au titre du deuxième mouvement du Trio de Ravel.Le pantoum, poème à forme fixe originaire de la Malaisie, fascina les poètes français du XIXème siècle, et l’on ne peut...

Schubertiades olympiques

Il y a parfois quelque chose qui tient du miracle dans les représentations données sous la conque du parc de Florans de La Roque d’Anthéron : le temps s’arrête sans que l’on en ait conscience.C’est ce qui s’est passé lors des deux soirées consacrées au pianiste...

Noces musicales

Une osmose particulière s’est nouée entre l’Orchestre Symphonique de Nice sous la houlette de Lionel Bringuier et le jeune pianiste Alexander Malofeev sous la conque du parc de Florans.Un orchestre brillantLa première partie était consacrée à l’orchestre seul,...

Quand la Roque roque

On a presque envie de filer la métaphore du jeu d’échecs devant la foisonnante diversité des propositions du Festival international de Piano de La Roque d’Anthéron : il est possible dans la même journée d’écouter un clavecin baroque à l’abbaye de Silvacane et un...

L’esprit du piano

Cinq heures de train entre deux festivals, épuisant ? Il n’est pas que les athlètes olympiques qui soient faits d’airain ! À la demande de René Martin, directeur artistique du festival de La Roque, Lucas Debargue est venu sous la conque pour pallier l’absence bien...

De l’art de transcrire

Artiste attendu chaque année par les afficionados de La Roque d’Anthéron, l’immense pianiste russe Nikolaï Luganski quitte Rachmaninov à qui il a consacré tant de concerts pour un nouveau programme où chantent les polyphonies. « Quel dommage de débuter le concert à...

Cordes sympathiques

Rémi Geniet, Jean-Frédéric Neuburger et le Quatuor Modogliani, cocktail souverain pour une nuit du piano chambriste dédiée à la musique française sous la conque de La Roque d’Anthéron.Le Festival international de Piano de La Roque d’Anthéron joue du paradoxe en...

Jeune étoile

Le Festival de la Roque d’Anthéron offre surprises et découvertes : le jeune pianiste et compositeur géorgien, Tsotne Zedginidze a ébloui le public de la conque.Avec l’assurance tranquille d’une jeunesse qui ne cherche pas l’effet ni ne se targue de quoi que ce soit,...

Une ouverture concertante

En ouverture de la 44ème édition du Festival international de Piano de La Roque d’Anthéron, René Martin, son directeur artistique, a choisi de placer le piano dans l’écrin de la forme concertante en conviant l’immense pianiste Maria João Pires Alors que les cigales...

Entre les dieux et les hommes

Trois levers de rideau et un véritable triomphe à la première du « dramma per musica » de Monteverdi, Il ritorno d’Ulisse in patria dans une mise en scène de Pierre Audi. Le Festival d’Aix poursuit son cycle Monteverdi avec une œuvre particulièrement chère au...

Toujours nouveau le classique!

Le lyrique, un art ouvert Deux concerts dans la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède refermaient la résidence des artistes sélectionnés dans le cadre des Voix de l’Académie du Festival d’Aix.Les artistes de la cuvée 2024, tous déjà professionnels et issus de tous les...

La mini-série de l’été

Le festival d’art lyrique aixois ose la gageure d’enchaîner les deux opéras de Gluck, Iphigénie en Aulide et Iphigénie en Tauride. Ce double spectacle offre une deuxième partie éblouissanteFidèle à l’esprit de Gluck, connu pour sa « réforme » de l’opéra en...

Mäkelämania au Festival d’Aix

À ceux qui pourraient encore s’interroger sur l’engouement pour le jeune chef Klaus Mäkelä qui enflamme la planète musicale, les deux concerts donnés au GTP dans le cadre du Festival d’Aix apportaient une réponse éblouissanteCréationEn ouverture des deux soirées de...

Musique et universalité

Le soliste, compositeur et improvisateur Kinan Azmeh offrait l’un de ses rares concerts en Europe une soirée virtuose et bouleversante au Festival d’Aix avec son « City Band ».« Il y a 26 ans, j’étais ici, à l’Hôtel Maynier d’Oppède. Je faisais partie alors des jeunes...

Sans cesse tisse sa toile

La session « composition collective » de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée œuvrait cette année sur « La mélancolie de Pénélope » Sous la houlette du compositeur et saxophoniste Fabrizio Cassol se sont livrés au jeu de la composition en groupe les quinze...

L’amour rime avec la musique

Au Conservatoire Darius Milhaud, la mezzo-soprano Léa Desandre et le luthiste Thomas Dunford chantent l’amour à travers les siècles Tant pis pour le récital Monteverdi, Purcell, Händel... Après la défection pour raisons familiales du baryton Huw Montague Rendall, Léa...

Elle fait du piano debout

Dans sa robe de petite fille rose, Hiromi a fait mettre le Grand Théâtre de Provence debout au Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-ProvenceHiromi Uehara est l’une des rares femmes cheffe d’orchestre de jazz, genre musical encore fortement dominé par les hommes. C’est ce...

Voyage au Japon

Le festival Soirs d’été à Silvacane refermait sa quatrième édition par un grand concert qui menait les auditeurs dans le dédale des multiples représentations musicales du Japon « Je suis très attachée à l’orchestre d’harmonie que l’on considère trop souvent comme le...

Dans le bain!

Lors des journées Art, Soin, Citoyenneté organisées par le 3bisf, était proposée l’expérience de Bain public#1 et #2 de Catherine ContourFormée à la danse contemporaine dans l’effervescence des années 80 à Paris et à New-York, la chorégraphe Catherine Contour, qui se...

Jouer collectif!

La nouvelle création de Raoul Lay dans le cadre du projet Transmission #8 du Conservatoire TPM, Le tournoi des sixtes, réconcilie les disciplines du spectacle vivantLe chapiteau Circoscène de La Seyne-sur-Mer affiche complet pour Le tournoi des Sixtes, un projet qui...

Une légende au Charlie Jazz Festival

Le festival de jazz vitrollais a débuté dans un climat hanté par les menaces électorales et a fait la démonstration éblouissante de ce qu’est le vrai partage Vendredi 5 juillet, à la veille du week-end d’un second tour annoncé sans suspense par les médias qui...

De la salle Gaveau aux contreforts de la Sainte-Victoire

Triptyque de luxe proposé par Bilala Alnemr, fondateur du Festival de musique de Vauvenargues aux côtés du pianiste Jorge Gonzalez Buajasan !Point commun entre les trois œuvres au programme, elles ont été créées à Paris, dans la mythique salle Gaveau. En ouverture,...

Chantons sous la pluie ou presque

Programmé dans la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède, le concert de Jawa Manla s’est déplacé dans l’amphithéâtre de ce haut lieu aixois Petite pluie sur Aix, mais hors de question d’annuler le concert de la chanteuse et joueuse de oud, Jawa Manla. La jeune artiste, qui...

Dimanche 30 juin 2024

Le dimanche 30 juin est mémorable à plus d’un titre. Le concert des 20 ans d’Opéra au Village réconciliait avec l’esprit de courage et d’inventivité qui s’est tant embrumé ce soir-là « 20 ans, souriait Suzy Charrue Delenne, fondatrice du festival Opéra au Village,...

Fausse gémellité et vraie complicité

Lucas et Arthur Jussen ont conquis le public de la Vague Classique à la Maison du CygneDifficile de séduire une assistance de mélomanes, surtout après le concert éblouissant donné par Alexandre Kantorow la veille ! Les deux frères néerlandais Lucas et Arthur Jussen...

Le monde est un théâtre

La nouvelle création de la Compagnie Les Estivants a offert une étape de travail déjà fort aboutie au 3bisf« Le monde est un théâtre ». La formule shakespearienne ne se doutait probablement pas combien le goût de se mettre en scène ferait florès aujourd’hui avec...

Harmonie des tempêtes

La Vague Classique ouvre ses portes aux plus grands interprètes actuels : mémorable soirée dédiée au pianiste Alexandre Kantorow Du vent dans les micros, des oiseaux dans les arbres, tout semblait vouloir se conjuguer pour servir d’écrin échevelé au récital du jeune...

Deux violons et une guitare

En première mondiale à l’Ouvre-Boîte jouait le duo Jean-Christophe Gairard et Tcha Limberger La caractéristique de l’Ouvre-Boîte est de réserver un accueil particulier aux créations et aux rencontres. Celle des violonistes Jean-Christophe Gairard et Tcha Limberger...

Traversées marines

Avec l’impression de « revenir à la maison », le multiinstrumentiste et compositeur Miquèu Montanaro présentait en avant-première à l’issue de sa résidence au Chantier de Correns qu’il a dirigé durant de nombreuses années, sa dernière création, Mar, Simfonia Maritima...

Elle a dit « NON! »

Andromaque de Racine passionnément interprétée au Jeu de Paume dans la subtile mise en scène d’Yves Beaunesne Ils aiment tous mais sans réciprocité : le célèbre résumé, Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector, tué par le père de...

Mirages en clair-obscur

Présenté comme une comédie musicale, Lovetrain2020 d’Emanuel Gat, spectacle composé sur des tubes du duo anglais des années 80, Tears for Fears, était repris avec bonheur au Grand Théâtre de Provence Comédie musicale sans histoire mais rythmée de temps forts, cette...

De l’amour et pas un téléphone!

Au Petit Duc la « contre-diva du jazz », Cathy Heiting, présentait un nouveau répertoire de créations : Unconditional EP à la clé, spectateurs en salle et sur écrans (la chaîne du Petit Duc permet une multiplication exponentielle du public), la soirée programmée par...

Géographies schubertiennes

David Fray devant une salle comble au Conservatoire Darius Milhaud interprétait les Moments musicaux et les Impromptus de Schubert : une leçon de simplicité et de grâce Effectuant un petit changement de programme, le pianiste s’emparait du trop rarement joué...

Libres parce que solidaires

Spectacle de haute voltige en ce début d’année au Grand Théâtre de Provence : créé en 2019 par la Compagnie XY et le chorégraphe et directeur du Théâtre de Chaillot, Rachid Ouramdane, Möbius défie la gravité et célèbre le collectif Les dix-neuf artistes circassiens...

Huis-clos des hauteurs

La Compagnie Les Passeurs s’empare de la nouvelle pièce de Sabine Tamisier, écrite en étroite collaboration avec Sophie Lannefranque, une véritable co-écriture, « Éclipses », un huis-clos déjanté et subtil au cœur d’une tempête hivernale « Tombe la neige,...

Soleils sous la pluie

Reprendre sur scène la mythique comédie musicale Chantons sous la pluie, immortalisée par le film de Stanley Donen avec les non moins mythiques Gene Kelly et Debbie Reynolds tient de la gageure ! C’est cependant le défi que Patrick Leterme et sa compagnie belge, Ars...

Comment donner du corps aux ombres?

Avec « Tatiana », l’inclassable danseur et chorégraphe Julien Andujar, seul en scène, rend son prénom à sa sœur qui est devenue le symbole des « disparues de Perpignan » Juste au départ des gradins, un personnage affublé d’une perruque rouge asymétrique offre à chacun...

Le Cantique des Cantiques, version sanscrite

Le festival Mehfil, organisé par Taal Tarang (Indian Arts Academy) depuis 2016 emprunte son nom aux lieux palatiaux dédiés à la musique, la danse et la poésie. Ces trois arts étaient intimement mêlés lors de la soirée « Gīta-Govinda, La poésie en danse » Le 6mic était...

Le degré zéro du théâtre

Ovni inclassable dans l’univers du théâtre, La meringue du souterrain de la plasticienne Sophie Perez a investi l’espace du Bois de l’Aune Dès l’entrée dans la salle, le spectateur est accueilli par un décor étrange, des moulages d’oiseau, de cheval, de têtes énormes...

Leçon d’intuition pianistique

L’association Charlie Free sait concocter des évènements précieux tout au long de l’année. Particulièrement attendue et hébergée dans la salle du théâtre de Fontblanche, la venue de l’inclassable et génial Craig Taborn a rempli ses promesses Le pianiste, lauréat du...

Concert « miracle » au GTP

Malgré quelques péripéties météorologiques, la soirée aixoise fût lumineuse avec le somptueux Concerto pour piano de Grieg Tout avait pourtant été compromis pour cette soirée. Le hr-Sinfonieorchester Frankfurt, véritable institution, fondée en 1929 et aujourd’hui...

Découvrir à nouveau Vivaldi!

Programme taillé sur mesure pour l’ensemble baroque Café Zimmermann que ce spectacle 100% Vivaldi entrelaçant musiques instrumentales et airs portés par l’étoile montante qu’est le contre-ténor Paul-Antoine Bénos-Dijan La familiarité de Café Zimmermann avec les...

Voyage in Leleuland

« Born to groove » en création mondiale au GTP, une histoire forte d’enfances et de passions musicales sans frontières Après des retrouvailles rocambolesques avec son tuba qui a mis trente heures pour effectuer le transit de Berlin où vit l’ancien tuba solo de l’Opéra...

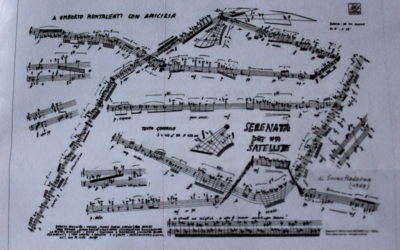

Libre et fraternel, Bruno Maderna

L’Ensemble Musiques Présentes proposait au Conservatoire Darius Milhaud un concert dédié au compositeur et chef d’orchestre Bruno Maderna et la musique italienne des XXème et XXIème siècle, intitulé « Jouer (avec) Bruno Maderna »Deux termes caractérisent Bruno...

Ce qui est invisible pour les yeux…

Avec « La Vie invisible » Lorraine de Sagazan nous convie à suivre un personnage réel, Thierry Sabatier, abordant le théâtre par un prisme inattendu S’il est un lieu où la vue semble primordiale, c’est bien le théâtre. Son étymologie même renvoie au domaine de la vue,...

GTP romantique

Un programme romantique à souhait au Grand Théâtre de Provence grâce au Cercle de l’Harmonie sous la houlette de Jérémie Rhorer été des solistes Marc et Emmanuel Coppey En résidence cette saison au Grand Théâtre de Provence, le Cercle de l’Harmonie et son chef,...

Lorsque les poètes rencontrent les compositeurs

Le grand schumanien Éric Le Sage et la soprano habituée aux répertoires baroques, Sandrine Piau se retrouvaient (ils ont déjà enregistré ensemble en 2018) sur un programme de lieder de Clara puis, Robert Schumann et de poèmes de Verlaine mis en musique par Gabriel...

Ce que laissent les étoiles

Le nouveau spectacle de la Compagnie Après La Pluie, …Trace…, repose sur des textes composés par des enfants hospitalisés au service d’hémato-oncologie de la Timone à Marseille Recueillir des paroles d’enfants Le titre s’inscrit d’emblée dans une parenthèse : les...

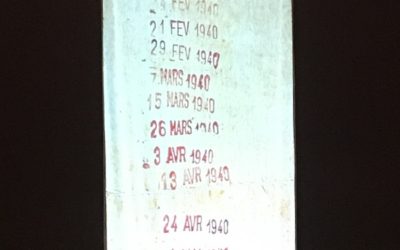

Inlassablement faire la lumière

Au Camp des Milles, a été jouée par la compagnie des Beaux Parleurs "À rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande", inspirée d'une histoire vraie Au départ, il y a une boîte noire en carton bouilli retrouvée dans un grenier, un dossier gris assorti d’une note...

Entre l’ancien et le nouveau

Les Nouveaux Horizons rêvés par le violoniste Renaud Capuçon et l’altiste Gérard Caussé ont poursuivi lors de leur quatrième édition le tissage entre pièces du répertoire et créations Les morceaux travaillés lors d’une semaine de résidence par leurs dix interprètes,...

Grand orchestre et piano

Régulièrement invité au Grand Théâtre de Provence, l’Orchestre national Avignon-Provence mené par Deborah Waldman se glissait dans des œuvres de Mozart et de Tchaïkovski Le Concerto pour piano n° 24 en ut mineur K.491 de Mozart (un des rares concertos du compositeur à...

Nouvelle Norma, Sarah McCoy!

Sarah McCoy posait ses valises au 6mic pour une soirée luciférienne avec son nouvel album, High Priestess En première partie, la chanteuse-compositrice Liquid Jane (Jeanne Carrion) séduisait le public par la vivacité de sa voix, de ses textes, son empathie, son...

Bonheurs jazziques

Une troisième édition de haut vol pour le Rendez-Vous de Charlie, ce « petit frère du Charlie Jazz Festival » imaginé par l’association Charlie Free, a enflammé le public de la salle Guy Obino de VitrollesInternationales, les deux journées de ce temps fort de...

Lorsque les animaux s’invitent à l’orchestre

L’orchestre national de Lyon habille ses instruments des couleurs carnavalesques de l’œuvre de Saint-Saëns dans le cadre de Mômaix au GTP Dirigé depuis son violon par Jennifer Gilbert, l’Orchestre national de Lyon en formation réduite s’en donnait à cœur joie devant...

Creuset musical

Trois premières mondiales par l’Ensemble Télémaque dans le cadre d’October Lab nous livrent une approche nouvelle de la composition contemporaine et l’ancrant profondément au cœur de l’instrumentarium et des thèmes traditionnels La question était posée : « quels liens...

Danse de la cruauté

« We’re back ! » lance l’amphitryon de Clowns « hip hip hip hooray! ». La grande scène du GTP exulte, le génial chorégraphe Hofesh Shechter est de retour ! Double Murder réunit en une même soirée Clowns, créé en 2016 pour le Nederlands Dans Theater et The Fix, nouvel...

Libérer de l’oubli

Réussir à faire d’un lieu marqué tragiquement par l’histoire, un espace de sens et de veille contre la montée des totalitarismes, c’est le pari réussi d’Alain Chouraqui, président fondateur de la fondation du Camp des Milles et de son équipe L’Orchestre à géométrie...

Du classique viennois et autres gourmandises

Familiers du Grand Théâtre de Provence, François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles proposaient, pour leurs vingt ans, une soirée dédiée au classicisme viennois En ouverture la Symphonie n° 35 en ré majeur de Mozart (il paraîtrait que le ré majeur était à la mode...

Il était une femme!

Enquête musicale à l’échelle de la planète sur les traces de Pablo Del Cerro par Mandy Lerouge : il était une femme ! Antoinette Pépin ? Pépin-Fitzpatrick ? Qui est-ce ? La question laisse perplexes les personnes interrogées. Et pourtant, celle que l’on surnommait...

Lewis Caroll à l’heure du jazz !

Ils nous en avaient donné un avant-goût lors du festival de Pâques à la fin de la représentation de Pierre et le loup au Jeu de Paume, les dix-sept musiciens de The Amazing Keystone Big Band revenaient au Grand Théâtre de Provence cette fois pour livrer à une salle...

Le corps, un récit vivant

Le Pavillon Noir accueillait le 30 septembre dernier Arthur Perole, artiste associé pour la période 2022-2023. Le danseur et chorégraphe proposait lors de cette soirée festive et participative (le spectacle était suivi par la Boum Boom Bum où chacun, muni d’un casque...

Nouvelles Mythologies

L’arbre à sang du dramaturge australien Angus Cerini impose sa puissance tragique sur la scène du théâtre de l’Archevêché Elles sont trois, face au public, simplement assises sur leurs chaises, avec leur langage rugueux, aux aspérités sauvages, trois femmes, une mère...

Lorsque l’infini s’installe au degré zéro de l’écriture

Comment avec « rien » faire du théâtre ? Le dramaturge et metteur en scène Tim Etchells nous donne par le biais de « L’Addition » à repenser cet art et lui accorde des profondeurs inattendues Invité par Un Automne à l’Archevêché, le Bois de l’Aune cultivait en...

Le Brésil s’invite à Correns

Le Chantier, ce laboratoire de création musicale atypique qui fait vivre les musiques du monde, fusionnant mémoire et modernité dans le creuset d’une inspiration toujours vivante, s’octroyait une ouverture de saison aux couleurs du Brésil Après la présentation de la...

Voyage musical

Les journées du patrimoine autorisent la jonction entre les lieux patrimoniaux et les manifestations artistiques gratuites, permettant à un public plus large de découvrir et d’apprécier des formes vers lesquelles il ne serait pas forcément allé. À Gardanne, le Trio...

À Gréoux, le jazz coule de source !

Le festival de jazz de Gréoux-les-Bains célèbre son neuvième anniversaire déclinant comme de coutume un florilège précieux de l’histoire du jazz Les divers courants du jazz se rencontrent assurément à Gréoux-les-Bains, grâce à la pertinence des programmations de...

Des métamorphoses du cercle

Le troisième programme du cycle de concerts Entre pierres et mer #12, « Splendeurs polyphoniques du siècle d’Or », des Voix Animées, était donné successivement dans les deux sœurs cisterciennes, l’abbaye du Thoronet puis celle de Silvacane Le titre du concert,...

Pas de blue devil au Blues Roots Festival!

C’est acté, décidément, le Blues Roots Festival de Meyreuil, en signant sa cinquième édition, inscrit les paysages de la Sainte-Victoire au cœur du monde foisonnant du blues, avec des programmations d’une tenue internationale Les trois soirées du festival...

L’armée des Romantiques vs Beethoven

Initié par le Conservatoire d’Aix-en-Provence, le festival entièrement gratuit Musique dans la rue multiplie les concerts depuis le 19 juillet conviant dans divers lieux patrimoniaux de la ville des formations musicales de tous horizons (classique, jazz, pop,...

Douces souvenances

Le cycle de concert annuel estival des Voix animées, Entre pierres et mer, signe sa douzième édition, distillant ses concerts entre l’architecture de l’abbaye du Thoronet et les rivages marins de Toulon. Bien sûr, la Renaissance est au programme, marque de fabrique de...

Du cri des mouettes et de la joie du Choro

Soirée mémorable de clôture pour le Festival Durance Luberon ! Après s’être attaché à des formes musicales variées, jazz, classique, lyrique, arpenté les lieux patrimoniaux du Luberon, fait « salle comble » et refusé du monde par trois fois tant la formule est...

Les groupies du pianiste

Effervescence particulière ce soir-là aux abords de la conque du parc de Florans, habitué à accueillir les plus grands noms du piano : jouait au concert de 21heures la nouvelle coqueluche venue de Corée du Sud, Yuanchan Lim, médaillé d’or 2022 du Concours...

De l’instant et de l’éternité

Marie-Ange Nguci qui avait ébloui le public de La Roque d’Anthéron le 14 août dans Brahms aux côtés de l’Orchestre Consuelo a accepté de remplacer au pied levé la grande Maria João Pires dont le concert du 17 août avait dû être annulé pour raisons de santé. Défi lourd...

Vous reprendrez bien un peu de Chopin?

Le pianiste Abdel Rahman El Bacha avait déjà enregistré en 2001 une magistrale intégrale en 12 CD des œuvres pour piano seul de Chopin en suivant l’ordre chronologique, éclairant ainsi le parcours du compositeur d’une manière pertinente faisant ressortir les...

Virtuoses? Affirmatif!

Soirée monumentale à La Roque : les deux jeunes pianistes, Nathanaël Gouin et Alexander Malofeev se partageaient le concert aux côtés du Sinfonia Varsovia galvanisé par son chef, Aziz Shokhakimov, pour la deuxième partie de l’Intégrale des Concertos pour piano de...

La Roque, lieu de création

Le terme contemporain fait étrangement peur, comme si l'on avait du mal à se regarder dans le miroir et préférer au jour vécu les moments passés que la mémoire a enjolivés. Je crois que le culte unilatéral d'une musique atonale souvent difficile d'accès a fermé les...

Nelson Goerner l’enchanteur

Il est des concerts à marquer d'une pierre blanche, celui de Nelson Goerner à La Roque d'Anthéron cette année en est un exemple éblouissant. J'adore ce pianiste qui entre tout droit sur scène, le sourire aux lèvres et rejoint le piano comme un vieil ami. Deux...

Un, deux… Brahms!

Dans la série des intégrales de la 43ème édition du Festival international de piano de La Roque d’Anthéron, deux soirées étaient consacrées aux deux seuls concertos pour piano et orchestre de Brahms Les notes du poète Les images féminines hantent la musique de...

L’électronique fait son entrée à La Roque

On le sait, le public de la musique classique vieillit et, à quelques exceptions près, ne se renouvelle guère. René Martin, directeur artistique du Festival international de piano de La Roque d’Anthéron, fidèle à son ambition de présenter un panorama actuel de...

Cent fois sur le métier…

Parfois il arrive d’entendre qu’à « La Roque, on entend toujours les mêmes, les mêmes œuvres ». Ce soir-là, Nicolaï Lugansky, familier, ô combien, de la scène du parc de Florans, abordait un répertoire qu’il a interprété maintes et maintes fois : Moments musicaux opus...

Concerto pour mistral et piano

La programmation de La Roque d’Anthéron se plaît année après année à dénicher de jeunes prodiges dont l’aisance technique ne cesse de nous surprendre. Si certains se cantonnent dans le numéro de cirque des prouesses impossibles, la plupart font preuve malgré leur...

Plongées romantiques

Présenté comme le « jeune tsar du piano » (Classica), Alexandre Kantorow réenchante La Roque d’Anthéron Une carte blanche « La valeur n’attend point le nombre des années », sans doute rarement l’adage né de la pièce de Corneille n’a été aussi bien illustré que la...

Lorsque le hip-hop rencontre le ballet

La deuxième édition du temps fort Un air de danse offre décidément une programmation d’une richesse et d’une variété qui hissent la ville musicale qu’est devenue Aix-en-Provence, grâce au foisonnement de ses festivals, au rang des lieux incontournables de la danse. ...

Interpréter Chopin

Les gradins du parc de Florans étaient combles pour assister au retour de Bruce Liu qui avait conquis La Roque d’Anthéron le 25 juillet 2022 avec le même piano, un Fazioli de concert, sur lequel il avait remporté le 18ème concours international Frédéric Chopin de...

Célébration de Stravinski en musique et en images

Quittant la cité aixoise, le Festival d’Art lyrique d’Aix aime depuis l’an dernier à donner rendez-vous au Stadium de Vitrolles, ce Cube d’encre noire posé sur les rejets rouges de bauxite, si longtemps abandonné. Les propositions y effectuent un pas sur le côté,...

Jouez jeunesse!

Quelle émotion au GTP dimanche soir ! L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) offrait toute la diversité de son talent sous la houlette attentive et fougueuse de Duncan WardMoment attendu du Festival International d’art lyrique d’Aix-en-Provence, le concert de...

Sur un coussin de violons

Découverte d’un orchestre et d’une cheffe, le Hong Kong Sinfonietta dirigé par Yip Wing-sie, pour une soirée beethovenienne onirique à la Roque d’Anthéron ! Dans le cadre des soirées dédiées à l’intégrale des Concertos pour piano de Beethoven, le n° 4 en sol majeur...

Gémellités encordées

Les Gharbi Twins, malgré leur nom, sont un trio constitué de jumeaux (d’où le nom) et de leur cousin. Tous trois sont des figures majeures de la musique classique tunisienne actuelle. Bechir Gharbi, le Paco de Lucia du oud, Mohamed Gharbi, violoniste hors pair et Sami...

Notes et cigales

En ouverture, le Festival international de piano de la Roque d’Anthéron offrait, sous la conque familière du parc de Florans, un concert qui résumait l’esprit de sa quarante-troisième édition. La soirée invitait l’Orchestre de chambre de Paris qui, sous la houlette...

Rire de paille

La Compagnie Zou Maï Prod crée le second volet du diptyque Le rire dans tous ses états, dont le premier acte est né en 2022, Tchatchades et Galéjades, petite forme théâtrale itinérante qui établissait une relation privilégiée entre acteurs et public, comme sait si...

Aux frontières des mondes naissent les contes

Une fois de plus le Festival international d’Art lyrique d’Aix-en-Provence s’affirme comme lieu de création. Le très attendu Picture a day like this du compositeur George Benjamin qui nous avait séduits avec le monument qu’est Written on the skin, renoue avec les...

Tournoiements tragiques

Aix avait déjà applaudi sa mise en scène pour La flûte enchantée de Mozart, son originalité, sa poésie, sa pertinence. Simon McBurney revient en signant un nouveau chef d’œuvre avec la mise en scène de l’opéra d’Alban Berg, Wozzeck, sublimée par une distribution...

Poésie complice

Deux musiciens hors pair pour trois chefs-d’œuvre ! L’album concocté par le violoniste Aylen Pritchin et le pianiste Lukas Geniušas nous embarque dans un voyage qui suit trois compositeurs majeurs des débuts du XXème siècle par le biais de trois œuvres qui marquent...

Guitares sous les étoiles

Le vingt-troisième Festival International de guitare de Lambesc a rassemblé une fois de plus la fine fleur de la guitare classique mondiale, faisant « salle comble » au parc Bertoglio de Lambesc. Choisis par Charles et Annie Balduzzi, les fondateurs historiques de...

Le festival d’art lyrique d’Aix s’enjazze

Le Festival d’Aix ouvre de larges pages au jazz et aux jeunes interprètes dont l’originalité, la passion, l’intelligence musicale dessinent des concerts d’anthologie dans la cour si sage de l’Hôtel Maynier d’Oppède.Le jazz, un art engagé Femme instrumentiste, dans le...

Une mosaïque d’émotions

Une nappe sonore aux cordes, respiration primordiale avant l’éclosion d’une mélodie, d’un rythme, frémissement d’un accordéon, et la flûte kaval-oiseau s’élance, rejointe par les percussions multiples d’une batterie traditionnelle et d’une darbouka… Avec le sextet...

Ballets russes et problématiques contemporaines

Deux créations mondiales inspirées d’œuvres d’Igor Stravinsky étaient portées par les Ballets de Monte-Carlo en cette fin de saison, juste avant la F(ê)aites de la Danse qui a enflammé la place du Casino. Ballets de Monte Carlo, Pulcinella, chorégraphie de Jeroen...

Aubagne à l’heure flamenca

L’esplanade de Gaulle était comble cette année encore. L’effervescence de la soirée de clôture rendait bien compte de celle des journées précédentes, alliant transmission, conférences, concerts, danse, cinéma… la dernière soirée débutait par une fougueuse initiation à...

De la trace du papillon

La nef comble de l’abbaye de Silvacane offrait un écrin particulier au spectacle imaginé par le chanteur et compositeur Walid Ben Selim accompagné de la harpiste Marie-Marguerite Cano, Here and now, invitation à un voyage poétique au cœur du soufisme. L’amour humain y...

Du classique, du jazz, du stambeli

Concert jazzique de haute volée grâce au Trio Wajdi Riahi dans la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède !Accompagné de Basile Rahola (contrebasse) et Pierre Hurty (batterie), amis de longue date, le pianiste Wajdi Riahidessinait les orbes d’une musique délicatement...

Papillotes et didascalies

Chaque année, un auteur est associé au travail de la Compagnie d’entraînement du théâtre des Ateliers. Les élèves comédiens se livrent à une auscultation de l’œuvre, rencontrent l’auteur, travaillent avec lui au cours d’un séminaire de trois jours en vue de la...

Une vague musicale déferle sur Six-Fours !

Grâce à son époustouflante programmation, la Vague Classique fait entrer Six-Fours-Les-Plages dans le cercle très fermé des festivals internationaux.Le jeune pianiste russe, Alexander Malofeev, venait ainsi en soliste avec un ensemble de pièces oniriques dont la...

Côté cour, côté cœur

Lorsque la harpe rencontre la flûte, que se disent-elles ? Elles jouent bien sûr ! Les festivals s’annoncent, les programmes longuement concoctés livrent les secrets de leurs soirées. Les présentations se succèdent, cherchent à donner un avant-goût aux possibles...

Voix de femmes, voix du monde…

On pourrait commencer par le dernier ouvrage de Jean Darot, L’enfant don, tout juste sorti des presses pour les éditions Passiflore, une histoire très poétique et humaine composée à partir d’observations ethnographiques dans les Pyrénées menées par Isaure Gratacos...

Sans cesse se tisse le fil d’Ariane

J'avais vu ce spectacle en octobre 2022, il est redonné au théâtre de La Criée de Marseille. Moment souvenir...Angelin Preljocaj se plaît au cours de ses explorations chorégraphiques à revisiter les contes et les mythes et à les passer à la moulinette de la...

Ébène par trois

Le trio ? Vous en êtes certains ? Mais c’est le Quatuor Ébène ! Bien sûr, ce quatuor fondé en 1999 par le violoniste Pierre Colombet connaît des succès planétaires, mais cette formation sait parfois se restreindre en nombre pour aborder d’autres répertoires. Salon...

Chansons monde

Depuis quelques années, les « alter-égaux » (ce sont leurs propres termes), Myriam Daups et Gérard Dahan se consacrent plus que pleinement aux destinées du Petit Duc, suivent les artistes en résidence, offrent une programmation foisonnante et d’une irréprochable...

Une nécessaire distance

Pour les quarante ans cette distance peut être celle entre le souffle et les bougies, la joie et la fierté du chemin parcouru, l’angoisse et le bonheur de celui à poursuivre. La fabuleuse équipe du théâtre du Maquis est prête à des lendemains qui chantent et dansent...

Pas d’ennui au Théâtre des Ateliers!

Peter Brook est parti pour son dernier voyage le 2 juillet 2022. Sans doute la période estivale n’a pas été propice aux hommages que le théâtre doit au metteur en scène qui concevait la scénographie comme « espace vide » pour l’« art autodestructeur » qu’est le...

Du chant du bouc et autres tragédies…

On ne saurait vanter suffisamment la qualité de l’enseignement artistique dispensé à l’AMU. Le cursus théâtre invite les étudiants à expérimenter cet art dans toutes ses dimensions, depuis le plus visible, jeu, mise en scène, scénographie, lumières, sons, mais aussi...

Le corps, mesure de toute chose

Évènement une fois encore au GTP qui décidément les collectionne ! La troupe australienne Circa apportait son inépuisable énergie au spectacle concocté par le metteur en scène Yaron Lifschitz, Humans 2.0 sur une musique originale d’Ori Lichtik. L’ouverture,...

Notes sur le Festival de Pâques

Quel privilège d'assister à quasi tous les concerts de ce festival! On y écoute les plus talentueux musiciens d'aujourd'hui, des musiques d'hier, des créations. Le terme "musiques d'hier" est d'ailleurs peu judicieux, quelle que soit l'époque de composition, lorsque...

Sensibles Machines!

Parmi les découvertes de ce début d'année, et un gros coup de coeur, il y a le travail de Dan Tepfer. Son approche a de quoi réconcilier avec les maths les plus allergiques. son approche de la musique, de son fonctionnement, est d'une ingéniosité bluffante. Un...

Et si déjà le monde n’était plus qu’une légende?

La création 2021 du chorégraphe et directeur du KLAP, Michel Kéléménis, Légende, s’adresse aux enfants, mais aussi aux grands par son universalité. Certes, à l’instar des livres pour enfants, pas de grandiloquence ni de recherche indigeste, mais un condensé...

Alexandre Kantorow, l’âme du piano

Ce jeune pianiste, (il est né en 1997), fait déjà partie du cercle très fermé des plus grands interprètes de son temps. On l’avait découvert tout jeune récipiendaire et premier français à l’obtenir, du premier prix du concours Tchaïkovski de Moscou, cette médaille...

La voix, cet instrument de l’émotion

En avant-première des manifestations de la Vague Classique, était donné dans l’écrin de la Collégiale Saint-Pierre un concert d’anthologie réunissant sur une même scène l’Ensemble Matheus dirigé par le violoniste Jean-Christophe Spinosi et la mezzo-soprano Cecilia...

Le Festival de Pâques fait son cinéma

Une ouverture consacrée aux musiques de film, « musique française uniquement », précise Renaud Capuçon, maître d’œuvre auprès de Dominique Bluzet et du CIC de cette manifestation qui fête son dixième anniversaire Certes, quelques puristes ont pu rechigner et trouver...

Un regard au scalpel

Dernier volet du triptyque de l’année, « trois autrices, trois comédiennes, une parole limite », Putain de Nelly Arcan était porté sur le plateau du théâtre des Ateliers, dans une mise en scène d’Alain Simon qui expliquait après la représentation combien la lecture de...

Improviser, ça ne s’improvise pas!

Deux concerts particuliers étaient programmés par les théâtres en ce mois de mars, bien connu pour être celui des fous d’après un vieux dicton provençal : pas de feuille de salle avec un programme, juste une note d’intention pour la représentation donnée au...

La liberté se conquiert!

Le 5 mars 2022, au cinéma Les Lumières dans le cadre du week-end thématique Les femmes à l’honneur, était présenté lors de la projection d’un court métrage les prémisses de la chorégraphie conçue par Axel Loubette, fondateur de la Compagnie Ellipse, Mademoiselle. Le...

Tout’émotionnante!

Après un dernier temps de résidence aux Pennes-Mirabeau, salle de la Capelane, le dernier opus de Cécile Rattet, véritable voyage initiatique, Tout’émotionnée, conquiert son public« J’ai commencé à travailler sur ce spectacle avant le confinement, je voulais parler...

Au fil des mots

« L’idééthèque », quel joli nom ! Le tout nouveau complexe culturel des Pennes-Mirabeau, fleure bon le bois et les livres et recèle une salle de spectacles avec une programmation qui sait accueillir les poètes et leurs mots.Ce jour-là, de passage dans son sud natal,...

Merveilleux nuages

Délicieux spectacle de nouveau en scène, Tête en l’air par la compagnie Les petits pois sont rouges était donné à l’espace Jean Ferrat de Septèmes-les-Vallons à un public d’enfants aux parents et proches ravis d’avoir « dû » les accompagner. Une scénographie...

Du théâtre ou de la fabrication du mythe

Stephan Pastor adapte en un fantastique seul-en-scène un texte que Copi n’avait pas conçu pour le théâtre, L’Uruguayen, une longue lettre-journal adressée à un certain « maître » ou « connard ». Le comédien se glisse avec intelligence au cœur des articulations du...

La cornemuse, instrument mystique?

Éric Montbel, saxophoniste de jazz, eut le coup de foudre à dix-sept ans, l’âge où l’on n’est guère sérieux, pour la cornemuse. « Pour se démarquer, c’est parfait, sourit-il ! c’est un instrument insupportable et adorable ». En résidence au Chantier de Correns, ce...

Attendre, attendre, mais quoi, mais qui?

En attendant Godot est sans doute la pièce la plus célèbre de Samuel Beckett. On en a tous lu des extraits au moins au cours de nos scolarités, vu ou subi quelques représentations (l’attente, ça peut être parfois très long !). D’aucuns y voient une parabole mystique,...

Et si ensemble était la solution?

La nouvelle création de la Cie du Jour au lendemain, Babïl de Sarah Carré mise en scène par Agnès Régolo, est le premier texte du répertoire jeunesse travaillé par la troupe que nous avons trouvée déjà si pertinente et inventive dans les pièces « pour les grands ». La...

L’orchestre des hommes-orchestres

Jean-François Vrod et Frédéric Aurier, violons, Sylvain Lemêtre, percussions, un énoncé très sage qui laisserait croire que ce trio emblématique de la musique trad, La Soustraction des fleurs, présenté sous l’abréviation La Soustrak, va se contenter de reprendre la...

Grenade en conférence

Effervescence au conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence ! En écho à la présentation donnée la semaine du 7 novembre au Grand Théâtre de Provence, pour célébrer les trente ans de la compagnie, une conférence dansée, menée par Josette Baïz en maître de jeu et...

Lorsque le noir et le blanc deviennent des couleurs

Évènement à La Croisée des Arts de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ! La grande chanteuse portugaise de Fado, Mísia, renouait avec l’art des tournées internationales en commençant par répondre à l’invitation du Chantier, Centre de création des Musiques du Monde de...

Hypermnésies d’avant l’ère de la pédagogie

« C’qui est bizarre c’est que j’ai l’impression d’avoir rien oublié de mon enfance », affirme un jour Alain Reynaud à son complice Alain Simon en incipit de sa pièce Voyage sur place. Pas besoin de madeleine proustienne ou de grive chateaubrianesque pour cet artiste...

Vous reprendrez bien un peu de classique !

La légende veut que le jour de la générale de la Symphonie n° 1 de Prokofiev en avril 1918 (la date de création de l’œuvre achevée le 10 septembre 1917 et prévue en octobre ayant été reportée pour cause de révolution), le jeune compositeur à la baguette ait eu le...