« Je n’explique pas les mots. Je n’explique que les formes. Ce qu’elles contiennent m’échappe. Tu n’expliques pas que je parle non plus. » (à la surface, p. 49). Dorothée Volut se livre au fur et à mesure de ses parutions, L’écriture m’a donné une enveloppe...

Busy beaver

Le nouveau livre de Dorothée Xainte (autrice de Ceux que nous sommes), Castor affairé, regroupe sept histoires autour du castor. Le sujet ainsi présenté pourrait apparaître simple voire enfantin. Il n’en est rien même si la limpidité du style accorde un ton d’évidence...

Le suicide en best friend

Curieux titre que celui du premier livre de Khalid Jawed découvert par les éditions Banyan et traduit de l’ourdou par Rosine-Alice Vuille : Le livre de la mort. Notre horizon d’attente se ploie vers un monde mystique où initiation et formules cabalistiques se mêlent....

Suivre la courbe des mots

Alain Simon, directeur du théâtre des Ateliers, poursuit ses investigations autour de l’art théâtral et de ses relations avec d’autres formes artistiques qui se suffisent, elles aussi, à elles-mêmes. On a ainsi suivi ses explorations entre texte et danse que ce soit...

Le monde vu par Mafalda et les autres

Bien sûr, Hispanorama c’est d’abord un festival de cinéma hispanique qui année après année, depuis 2013, amène les publics à découvrir des pépites du répertoire espagnol et latino-américain, multipliant les découvertes dans un esprit de partage et de dialogue...

À l’ombre d’un cerisier

Le quatrième roman d’Aurélie Tramier, Bien-Aimée, s’attache à retracer l’histoire du Camp des Milles, un épisode de la Seconde Guerre mondiale méconnu.Le roman confronte deux époques, les débuts de la Seconde Guerre mondiale puis les années 50, et celle,...

« Ces corps en rêve qui te peuplent »

Maud Thiria était invitée en résidence par l’association Nouvelles Hybrides à La Tour d’Aigues. Belle occasion de découvrir l’écriture fine et puissante de cette poétesse qui publie depuis les années 2017 aux éditions Æncrages & Co dont elle appréciait...

Du tri et des héritages

Publié en septembre 2023 aux éditions Plaine Page, le nouvel opus de Sarah Kéryna, Ligne directe, faisait l’objet d’une présentation et de lectures publiques lors des Eauditives 2024, organisées par les éditions Plaine Page. Le 1er mars 2025, l'autrice se produira en...

De la valeur des mots

Invitée par l’association Nouvelles Hybrides, Gaëlle Obiégly présentait ses deux derniers opus, Totalement inconnu, paru chez Christian Bourgeois Éditeur en 2022 et Sans valeur paru chez Bayard en 2023. Son parcours la mène de sa Beauce natale à Paris, aux études...

L’amour, la danse, la vie

C’est la saison des beaux livres, s’il en est un qui dépasse le simple critère de la perle rare c’est sans doute celui du chorégraphe Jean-Christophe Maillot, La danse en festin, paru chez Gallimard. Outre le grand format, la beauté des photos en noir et blanc ou en...

Mise à l’épreuve des récits

Frapper l’épopée, le nouvel opus d’Alice Zeniter pourrait sembler texte de circonstance puisqu’il évoque la Nouvelle-Calédonie. Il a pourtant été pensé bien avant les évènements récents qui ont bousculé le « Caillou ». Déjà, lors d’un entretien organisé par...

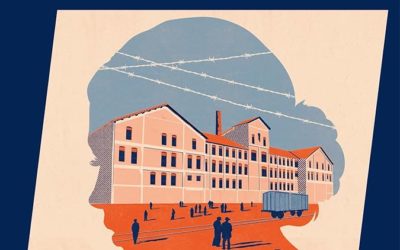

De l’autre côté du mur

Berlin est sans doute plus qu’une ville. Elle fascine les artistes, détruite à la fin de la Seconde guerre mondiale, double capitale, symbole de la scission Est/Ouest, elle est devenue un creuset culturel actuel. Benjamin de Lafourcade s’inspire de l’histoire de cette...

De la face des mots

Le nouveau roman de Maylis de Kerangal, Jour de ressac aux éditions Verticales, débute comme un polar : un cadavre a été découvert au bas de la digue nord du Havre, il n’a pas d’identité, le seul indice est un ticket de cinéma retrouvé dans sa poche, sur ce ticket il...

Dernier été

Avec son dernier livre, Hotel Roma, Pierre Adrian part sur les traces des derniers mois du poète italien Cesare Pavese. L’auteur du Métier de vivre (posthume, 1952) s’est suicidé le 27 août 1950 à Turin dans la chambre 346 de l’Hotel Roma (orthographe italienne),...

Les Cassandre

Le troisième roman d’Abel Quentin, Cabane, s’inspire du fameux « rapport Meadows », ce rapport du Club de Rome en 1972, intitulé « Les limites de la croissance » évoquant une série de scénarios dont aucun ne peut être considéré comme « optimiste ». Non ! Il ne s’agit...

Un art qui dévore

Guillaume Perilhou aborde dans son deuxième roman, La Couronne du serpent, les destins entremêlés du cinéaste Luchino Visconti et celui qu’il présenta comme « le plus beau garçon du monde », Björn Andrésen. Plus encore que ses personnages, êtres réels dont il invente...

De la construction des mythes

Le dernier texte de Miguel Bonnefoy, Le rêve du jaguar, paru aux éditions Rivages, nous offre une plongée vertigineuse dans une épopée qui englobe le destin d’une famille et de son siècle. À l’origine de l’ouvrage, il y a un mythe familial : le grand-père de l’auteur,...

L’île en Huit

Après L’homme semence qu’il attribua d’abord à Violette Ailhaud et L’enfant don, Jean Darot poursuit sa trilogie par La femme île. Montagnes de Provence, des Pyrénées, île enfin, autant de microcosmes où semble se jouer chaque fois la survie d’un peuple et plus...

Éternels retours

Le premier roman de Dominique Pietri, Juste une île, paru chez Scudo, s’appuie sur une histoire vraie. Au cœur du chassé-croisé des époques, il est un point d’ancrage, la Corse Dès la dédicace, les lieux sont personnifiés : « À Tildette et ses sœurs. À la Corse...

Avec le monde en chambre d’échos

La nouvelle exposition temporaire du 3bisf, Sympathies n° 1, permet de découvrir l’artiste en résidence, Juliette George Il s’agit de la première exposition personnelle de la jeune artiste dont le parcours est aussi brillant qu’atypique. Après une classe préparatoire...

Rocky, épopée contemporaine

On sourit d’abord à l’improbable rencontre entre le film de Stallone, Rocky, sorti en 1976 et la fine plume de François-Xavier Renucci, familière des poètes, puis on entre dans son livre et l’on est happé Rocky, paru chez Rouge Profond en 2023, navigue entre les...

Un auteur peut en cacher beaucoup d’autres!

Invité en résidence par Les Nouvelles Hybrides, l’écrivain Marcus Malte évoque quelques pans de sa bibliothèque idéale Il peut être considéré comme un défi que de choisir quatre auteurs dans une bibliothèque qui nous serait idéale. C’est ce que, malicieusement,...

À la rencontre des écritures du monde

Dédiée au journaliste et compagnon de route, Jean-Pierre Salgas parti le 11 avril dernier, la dernière édition des Écritures Croisées n’accueillait pas moins de deux prix Nobel sous les voiles déployées au-dessus de l’amphithéâtre de la Manufacture Annie Terrier...

Des pérégrinations du faux et du vrai

« Cette histoire est vraie puisque je l’ai inventée d’un bout à l’autre » affirmait Boris Vian. Ce pourrait être le credo de Marcus Malte, auteur invité en résidence par l’association Nouvelles Hybrides Marcus Malte, (un pseudonyme), se pose en manipulateur dès...

De l’art du barbelé

Le dernier opus de la galeriste, poète, écrivain et médecin, Barbara Polla, s’attache à l’artiste franco-palestinien Abdul Rahman Katanani, né en 1983 dans le camp de Sabra, de parents réfugiés palestiniens. « Ce livre ne parle pas d’Abdul Rahman Katanani. / C’est...

De la recette du gâteau aux noix

Ne pas se fier au titre ! Le Château des Rentiers ne vous convie pas à une intrigue convenue où s’exposent les affres d’une haute société désœuvrée. L’auteure Agnès Desarthe s’inspire tout simplement (et s’en amuse) de l’adresse de ses grands-parents maternels, Boris...

Voix de femmes, voix du monde…

On pourrait commencer par le dernier ouvrage de Jean Darot, L’enfant don, tout juste sorti des presses pour les éditions Passiflore, une histoire très poétique et humaine composée à partir d’observations ethnographiques dans les Pyrénées menées par Isaure Gratacos...

Les mots du silence

La quinzième édition des Eauditives, ce festival de poésie (éditions, performances, présentations, rencontres, conférences, créations…) organisé par les Éditions Plaine Page et ses fondateurs, Éric Blanco et Claudie Lenzi consacre une journée aux écritures sourdes,...

Pas d’ennui au Théâtre des Ateliers!

Peter Brook est parti pour son dernier voyage le 2 juillet 2022. Sans doute la période estivale n’a pas été propice aux hommages que le théâtre doit au metteur en scène qui concevait la scénographie comme « espace vide » pour l’« art autodestructeur » qu’est le...

Arrêt sur image et papiers froissés

Organisateur de festivals, universitaire, éditeur, romancier, essayiste, poète, Paul de Brancion multiplie les casquettes et va même jusqu’à se livrer à des travaux transversaux avec des musiciens comme Thierry Pécou ou Jean-Louis Petit pour n’en citer que deux. Sa...

Cosmiques alchimies

Tout juste édité aux éditions Plaine Page, le dernier opus de Bruno Geneste, Le train des infinités froides, nous entraîne dans un irrésistible road trip poétique. Le rythme des mots posés de manière lapidaire sur la page, traçant leur chemin « sans fin ». Les...

Du bonheur de l’invention permanente

Le talent des éditions Plaine Page tient assurément à la pertinence de ses choix artistiques (même si, Éric Blanco et Claudie Lenzi, fondateurs de cette maison si fertile, déplorent de ne pouvoir éditer toutes les pépites qu’ils reçoivent). Avec J’elle et noix,...

De l’amour des mots et autres objets

Le deuxième volume d’Érotismées de Sylvie Nève paraît quelques dix-huit ans après la publication du premier. « Cela ne signifie pas que l’écriture se soit interrompue, sourit Sylvie Nève, mais j’écris en parallèle divers textes. Les fragments sont organisés au fil du...

Mots brûlants

Pas d’autodafé rimbaldienne ! L’injonction que « l’homme aux semelles de vents » aurait communiquée au récipiendaire de la célébrissime « lettre du voyant », Paul Demeny, à propos des textes qu’il a laissés chez lui, n’a pas été suivie par l’une des nièces de ce...

Dans le grand Bleu

Le petit recueil à quatre mains concocté par Richard Tabbi et Patrick Jouanneau s’intitule tout simplement Bleu, adjectif écrit en lettres blanches sur le fond uniforme bleu de sa jaquette. Les deux auteurs se connaissent depuis longtemps, ont créé Blues & Polar...

Une autre manière d’aborder l’histoire

Le musicologue et enseignant-conférencier, spécialiste du phénomène techno à travers les raves et les free parties et des musiques savantes, Guillaume Kosmicki, prend le parti dans son imposant ouvrage Compositrices, l’histoire oubliée de la musique, d’arpenter le...

Le corps du texte

La favorite… On s’amuse à rechercher sur un plan de Paris le lieu éponyme du dernier texte de Barbara Polla, une brasserie au style vintage, hantée par nos souvenirs de cinéma et de mythes littéraires. Il y a dans l’atmosphère de l’endroit un parfum du café de Flore...

Zones grises et frontières

Il s’agit d’un roman écrit bien avant la guerre actuelle. Tout est dit déjà, Andreî Kourkov nous donne des clés essentielles pour comprendre l’escalade tragique d’aujourd’hui. Pas étonnant qu'il ait reçu le prix Médicis étranger 2022!Le roman d’Andreï Kourkov, Les...

Oser le pari de l’art

Barbara Polla et Julien Serve étaient déjà réunis dans le court et subtil ouvrage paru aux éditions Plaine Page, Moi, la grue. Les voici, elle écrivant, lui dessinant, dans L’art est une fête. Barbara Polla y retrace son aventure de galeriste depuis l’idée qui germa...