Don Giovanni ou la mort à Venise

C’est la tradition : depuis sa fondation, le festival d’Aix accueille un Mozart dans sa programmation. Pour ce passage obligé, le choix 2025 s’est porté sur Don Giovanni avec une distribution de haut-vol : voix superbes d’André Schuen magnifique Don Giovanni, Krysztof Bączyk, impressionnant Leporello, Golda Schultz, sublime Donna Anna, Magdalena Kožená, émouvante Donna Elvira, Amitai Pati, vindicatif Don Ottavio, Clive Bayley, Commandatore ambigu, Madison Nonoa spirituelle Zerlina, Paweł Horodyski, Masetto emporté, l’Estonian Philharmonic Chamber Choir dirigé par Aarne Talvik, enfin le Symphonierorchester des Bayerischen Rundfunks, le tout sous la houlette de Sir Simon Rattle. Musicalement, l’ensemble qui transporte son auditoire, coloré, nuancé, chaque ligne instrumentale travaillée avec finesse, rendant chaque mouvement, chaque tension, sensible, cordes veloutées, vents somptueux, sonorités généreuses, dès l’ouverture qui installe le jeu des pulsions contradictoires qui mènent l’action…

On est séduit par la qualité musicale irréprochable de cette version et l’enthousiasme serait complet si les partis pris de mise en scène ne laissaient quelque peu perplexe.

Le jeune metteur en scène anglais, Robert Icke signe ici son premier travail avec l’opéra, une entrée grandiose puisque Don Giovanni de Mozart avait même été qualifié « d’opéra des opéras » par Wagner.

Difficile entreprise que de trouver un nouveau point de vue pour entrer dans une œuvre aussi commentée, qui a nourri les réflexions de tant d’auteurs, depuis Søren Kierkegaard qui lui consacre une étude dans Ou bien… ou bien, qui oppose le stade « esthétique » (ou vie dionysiaque) dont la maxime serait « deviens ce que tu es » et la « vie éthique » qui se résumerait en « deviens ce que tu dois être ».

Bien évidemment, Don Juan, est au « stade esthétique » se refusant à tout repentir ! George Bernard Shaw le parodiera dans sa pièce Homme et surhomme en 1903 avec des variations sur le thème de Don Juan, le faisant par exemple gibier poursuivi par les femmes en une belle inversion du mythe, mais aussi en répondant à Nietzche, et instaurant une dialectique entre l’instinct et l’intellect.

Peu importe, les détours sont nombreux, philosophie et psychanalyse s’invitent.

La fascination exercée par un modèle extrême n’est pas à démontrer.

Être original dans ce contexte tient de la quadrature du cercle.

Sans aucun doute, Robert Icke innove ici dans la lecture du parcours de ce noble sans scrupules, séducteur impénitent, incapable de résister à ses pulsions malgré les injonctions de son valet, Leporello, véritable porte-parole des femmes qu’il a flouées et abusées.

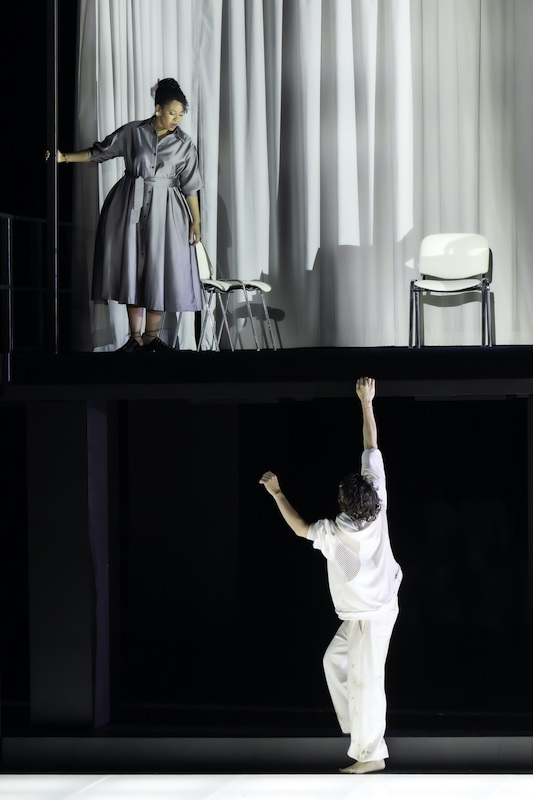

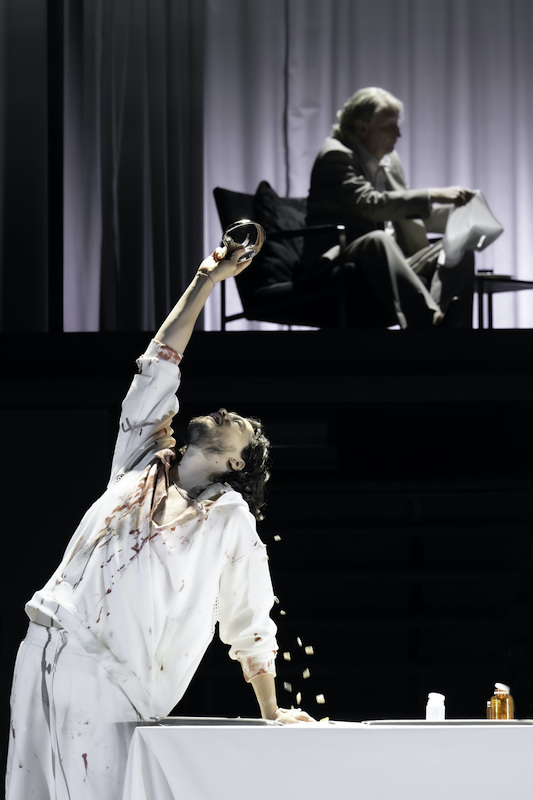

La volonté d’universalité se heurte cependant au cadre clinique choisi comme cadre et fond à l’œuvre, l’enserrant dans une forme d’étroitesse peu propice aux envolées. Don Giovanni, vêtu d’un blanc immaculé au début de la représentation, voit sa tenue peu à peu souillée du sang du meurtre initial. Forme christique pour le dépravé ?

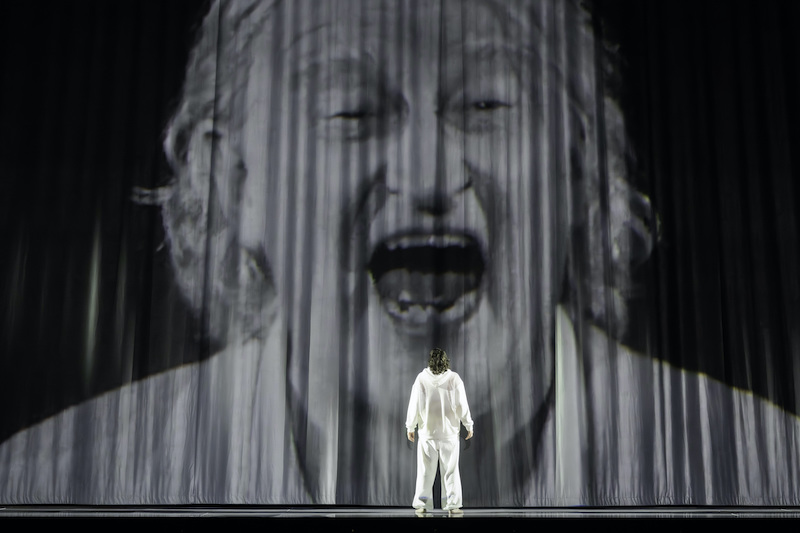

En préambule à l’Ouverture de l’opéra, en hauteur (l’espace scénique est réparti sur deux niveau, la scène en bas est limitée par un escalier et des tubulures d’échafaudage, en haut, les lieux sont divisés par des rideaux d’hôpital qui seront enlevés ou remis au fil de l’intrigue), un vieillard qui s’avère par la suite être aussi le Commandeur, mais « en même temps » Don Giovanni, écoute de vieux vinyles avant de s’écrouler mort. Des images filmées projetées en fond de scène montreront son visage en gros plan, s’attarderont plus tard sur les corps de mannequins fatiguées aux traits mornes, qui correspondent aux conquêtes de Don Giovanni (« La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres » écrivait Mallarmé).

Le « giocoso » de l’opéra mozartien (présenté comme un « dramma giocoso », drame joyeux) se trouve d’ailleurs seulement ici dans la vision de Robert Icke, dans son défilé d’une armada de jeunes femmes top modèles censées évoquer les « mille tre » conquêtes du rôle-titre. Le burlesque s’arrête là malheureusement, et l’action vire parfois à des évocations nauséabondes, faisant de Don Giovanni, non seulement un insatiable séducteur prêt à tout pour arriver à ses fins, même la violence, (il se sent au-dessus des lois par son statut social), mais aussi un pédophile. La scène de séduction d’une enfant qui arpente le plateau, telle une image de l’innocence perdue des personnages féminins de l’action, est tout simplement insupportable.

Malgré l’excellente tenue de l’interprétation musicale, on a presque l’impression que les personnages sont perdus dans cette confusion entre les êtres, désirant tirer le propos hors de ses rails, et le perdant. On voit errer Don Giovanni agrippé à un pied à perfusion comme s’il était dans un hôpital psychiatrique. Il disparaît remplacé par le Commandeur qu’il avait tué. Fusion réalisée entre le meurtrier et sa victime ? Identification de personnages issus d’une même caste et en fait pas si différents ? Il n’est pas de plongée fracassante aux Enfers, ni de véritable apaisement.

Le véritable héros de l’histoire n’est plus Don Giovanni, finalement joué par ceux qu’il voulait tromper, et subissant l’enchaînement des évènements, mais bien, en revanche de classe, Leporello.

Bref, on reste perplexe devant cette approche. Faut-il nécessairement réinventer les archétypes et récrire les livrets des opéras pour s’affirmer ? Vaste question.

Don Giovanni est joué du 4 au 18 juillet 2025 au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival d’Aix

Les photographies de Don Giovanni du Festival d’Aix-en-Provence 2025 © Monika Rittershaus