Duos et miroirs

Le Théâtre des Ateliers se définit comme « théâtre de création, de formation et de sensibilisation du public ». Lieu d’expérimentation par excellence, il sait avec sa compagnie d’entraînement, ses ateliers intitulés « Regard du spectateur » initiant les publics à exercer leur esprit critique, développer le goût et le sens du théâtre. L’expérimentation se pratique aussi dans le travail théâtral, la recherche de formes nouvelles, l’exploration des modes d’expressions. Au cours de la saison dernière Alain Simon, directeur du théâtre, interrogeait le croisement de genres qui se suffisent à eux-mêmes, le théâtre et la danse. Chacun est capable de tout exprimer, est-ce que leur rencontre peut produire une esthétique et un champ de significations nouveaux ?

La première confrontation donna la création 2024, Un homme qui dort, avec le danseur Leonardo Centi seul en scène sur le texte de Georges Perec dit par Alain Simon sur une bande enregistrée (lire ici). Les mots deviennent alors musique et rythme sur lesquels le danseur se transforme en personnage.

Cette année, la danse était portée par Emmanuelle et Marie Simon, chères au cœur du metteur en scène Alain Simon.

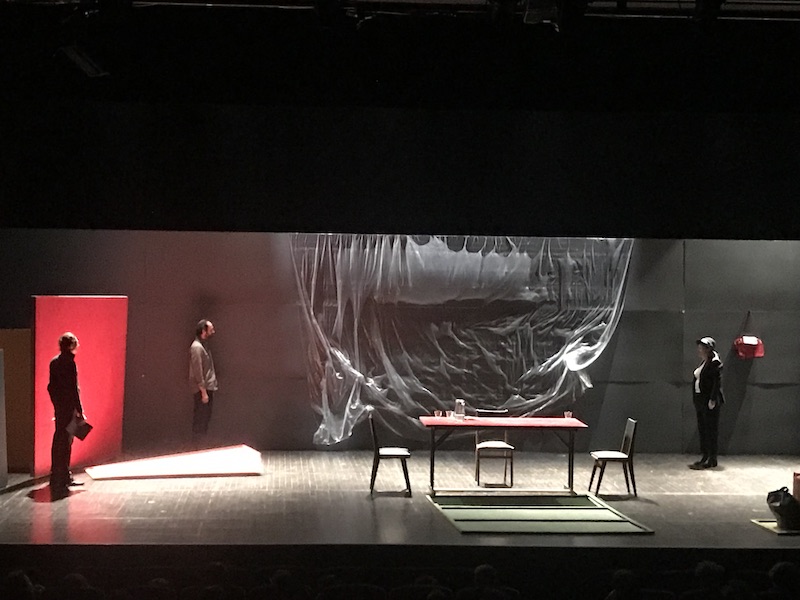

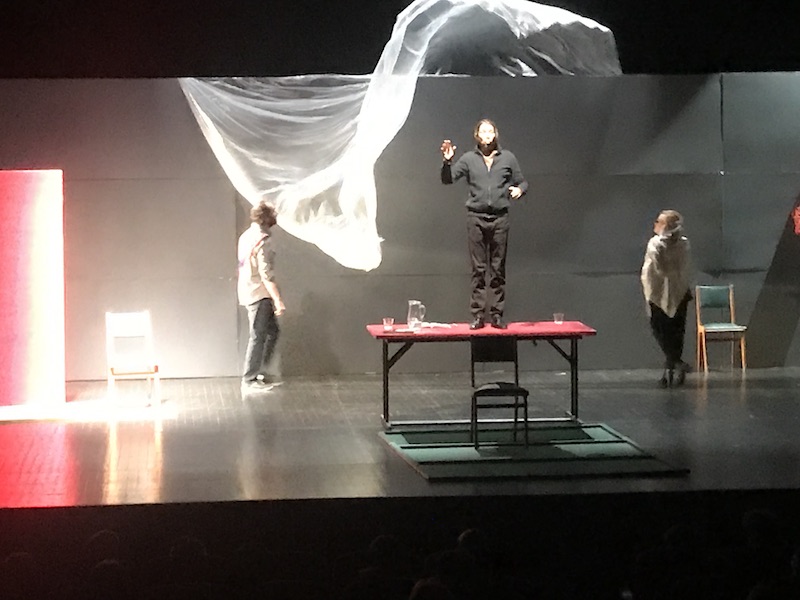

Comment se retourner? © Cagliari

Leur travail chorégraphique était conçu « dans la perspective d’une création dans un théâtre avec un metteur en scène de théâtre ».

Le silence, quelques bruitages discrets d’un espace qui semble se déplier, des extraits musicaux, et les mots en voix off ou prononcés sur scène, s’enroulent autour des évolutions des deux danseuses.

Dans un univers atone, les deux protagonistes, l’une contre la paroi latérale côté jardin, l’autre, côté cour, proche du mur de fond de scène, exercent leurs corps, tensions des jambes, des bras.

La rencontre se fera, plus tard, dessinant des séquences en miroir, des mouvements qui se développent en canon, se resserrent, s’écartent, s’harmonisent. On est séduit par la fluidité du discours, des enchaînements souples, du naturel des gestes, de la complicité espiègle des deux protagonistes. Les deux sœurs sur scène se meuvent avec une joie communicative dans le cocon d’ombres du théâtre, y apportent leur lumière, s’emparant du sens des mots (tous écrits au plateau) pour le déplacer comme un geste qui se déploie, un mouvement de bras qui accorde à la main une allure aérienne, une arabesque qui géométrise la jambe, un saut qui ouvre l’espace.

Comment se retourner? © Cagliari

En final, assises toutes deux sur le même petit banc, elles atteignent une synchronisation parfaite tandis que leurs voix off énoncent à tour de rôle tout ce qui s’est passé sur scène, résumé qui donne au spectateur une double appréhension de ce qu’il perçoit : la remémoration des cinquante-cinq minutes passées et le présent se catapultent, concentrant les temps en un même souffle. Le temps est alors « retourné ». Prouesse !

Comment se retourner ? a été joué du 19 au 23 mars 2025 au Théâtre des Ateliers, Aix-en-Provence

Comment se retourner? © Alain Simon