Éloge du brouillon

Après Les Petites Géométries et Les Géométries du dialogue, créées avec Le Ballet Cosmique, Antoine Aubry et Coralie Maniez (Compagnie Écailles) composent Sous la surface, une nouvelle création, qui, adressée aux jeunes publics, séduit aussi les plus grands.

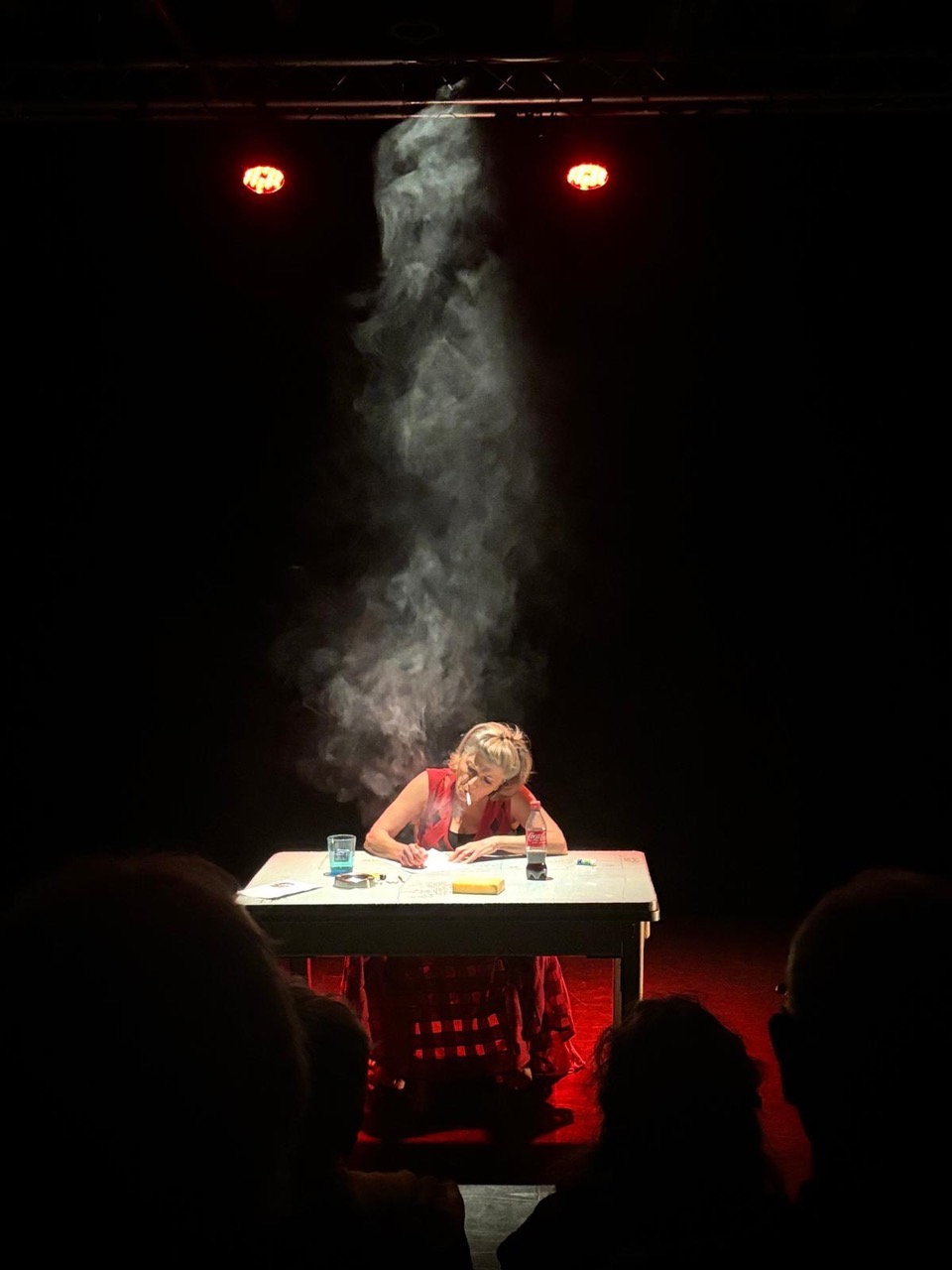

Seule sur scène, une jeune femme agenouillée devant un tas de feuilles blanches semble réfléchir.

Elle note, soudain inspirée, se relit, soupire, froisse le papier, tente de faire un panier dans la corbeille posée non loin d’elle, la rate, se lève, tourne, revient devant les pages, gribouille, refroisse, jette à nouveau, rate encore, s’agace, recommence, sans que rien ne la satisfasse.

Les boules de papier jonchent le sol puis donnent lieu à un moment de basket déchaîné.

Les brouillons prennent vie peu à peu dans un univers qui passe progressivement du côté du rêve où tout est possible.

Une immense page peut ainsi servir de tapis de sol, devenir une cachette, une grotte préhistorique propice à la naissance de monstres improbables, un drap de fantôme, une houppelande de singe du futur, une voile de navire qui tangue au fil des souffles du vent, tableau mouvant où s’esquissent des formes, des dessins, des couleurs, du théâtre d’ombres…

Apparaissent des masques qui semblent sortis d’un livre en pop-up, un nouveau personnage qui pourrait être un double du premier, à la fois comparse et miroir.

Sous la surface © Compagnie Ecailles

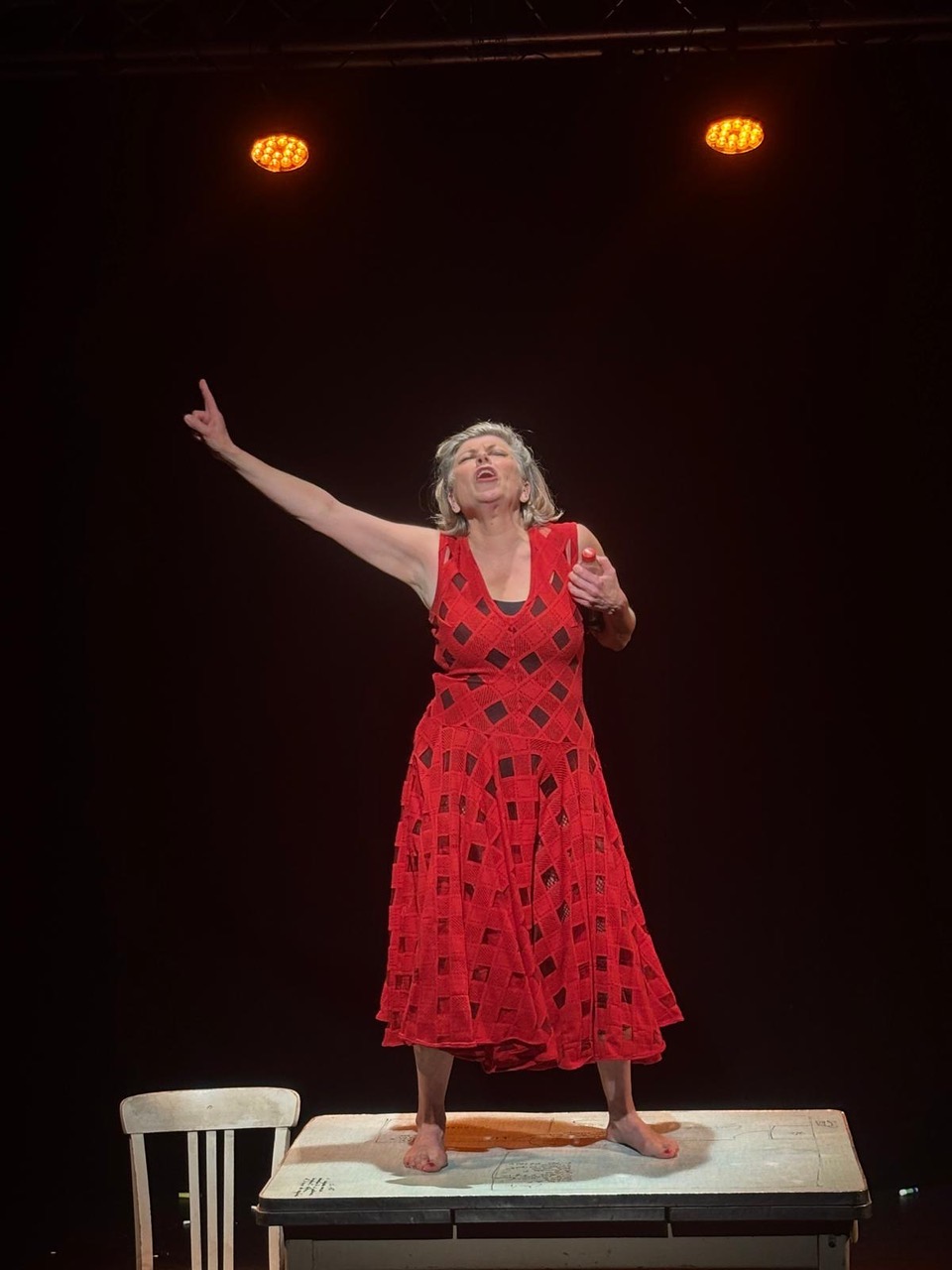

On se laisse porter par le jeu des transformations et des surprises plastiques. Tout est voué à la destruction, ce ne sont « que » des brouillons, et pourtant chaque étape éveille nos imaginaires, provoque le rire ou le rêve. Tout se remodèle, se fond, se repense, se redessine, se récrit accompagné par un environnement sonore qui accentue la fragilité de cette inventivité en perpétuelle recherche. Se pose la question du brouillon, de ce ressassement des idées et des formes qui cherchent à s’accomplir. Où s’arrête le brouillon ? Où commence l’œuvre ? Quand peut-on dire que le stade des ébauches est achevé ?

Alors que notre époque semble être fascinée par le « tout-prêt », le déjà fini, l’immédiateté des œuvres qui seraient de l’ordre du génial surgissement sans étape préalable de réflexion, de mûrissement, un tel spectacle nous ramène à une dimension humaine où l’hésitation, le revirement, la rature, le remodelage, la recherche, sont les racines mêmes de la profondeur de notre pensée et le signe de notre humanité.

Sous la surface © Compagnie Ecailles

En exergue de la note d’intention, les artistes citent Marcel Proust (extrait de Jean Santeuil) «Nous fîmes plusieurs brouillon de lettres que nous brûlâmes, puis l’heure du dîner arrivant, nous décidâmes de nous en tenir au dernier, qui nous sembla alors le plus mauvais et nous fît regretter d’avoir brûlé les autres.» Humour d’une création toujours en interrogation d’elle-même…

Le spectacle a été joué au Jeu de Paume, les 5 et 6 février 2025 avec en alternance Camille Thomas et Coralie Maniez / Magali Ohlund et Bérénice Guénée

Il sera encore possible de voir ce spectacle au Théâtre Durance mercredi 13 avril 2025 à 19 heures et pour prolonger la magie une séance de la « Petite Fabrique » aura lieu le samedi 26 avril à 10heures avec la metteuse en scène Coralie Maniez: « Animons la couleur ».

Sous la surface © A. Aubry