Une mandoline face à l’orchestre

Certes, la liste des œuvres écrites pour la mandoline est impressionnante, mais rarement sont jouées celles qui mettent face à face une mandoline soliste et un grand orchestre. Le dernier CD de Vincent Beer-Demander accompagné du somptueux Orchestre national de Cannes sous la houlette de Benjamin Levy, Mission Mandoline, scelle l’harmonie de ce mariage délicat entre ce « violon que l’on joue sans archet » (Claude Bolling) et une formation orchestrale.

Une sensation de liberté émane de cet ensemble dès l’accord initial quasi à l’unisson qui ouvre l’écoute. Sept pièces du compositeur Nicolas Mazmanian débutent cette fête auditive. Un Tango aux accents lyriques, une Nostalgia qui s’enroule autour de thèmes cinématographiques, esquisses rêveuses ourlées de réminiscences… les respirations amples de l’orchestre répondent aux trémolos de la mandoline et ses mélodies en épure. La vie se colore (Vida Coloreada), la mandoline devient percussive en échos aux traits scandés de l’orchestre, puis les variations sur le célèbre thème de Lalo Schifrin, Mission impossible (clé du titre du CD !) viennent dessiner le grand écran des salles obscures pour que la musique d’Il Padrino (Le Parrain) de Nino Rota orchestrée par Christian Gaubert (qui a, de même que Nicolas Mazmanian, composé un superbe album en collaboration avec Vincent Beer-Demander).

Les œuvres écrites pour le mandoliniste par les grands compositeurs de notre temps, séduits par la virtuosité et l’expressivité de l’instrumentiste, se succèdent, évocateur Concertino de Claude Bolling, délicieux Caprice de Vladimir Cosma dédié à la virtuosité inventive de l’interprète avec arpèges et trémolos-staccatos hallucinants, Concierto del sur en trois mouvements de Lalo Schifrin, délicatement narratif, Serenata Passaglia pour mandoline et cordes d’Ennio Morricone (partition jamais publiée à ce jour) qui prouve que « sa musique a un intérêt en dehors des yeux », explique le compositeur. Le Concerto pour mandoline de Jean-Claude Petit s’emporte dans des élans fougueux qui ne sont pas sans rappeler ceux écrits pour Cyrano de Bergerac. Paysages emportés dans lesquels l’oreille se love avec délices.

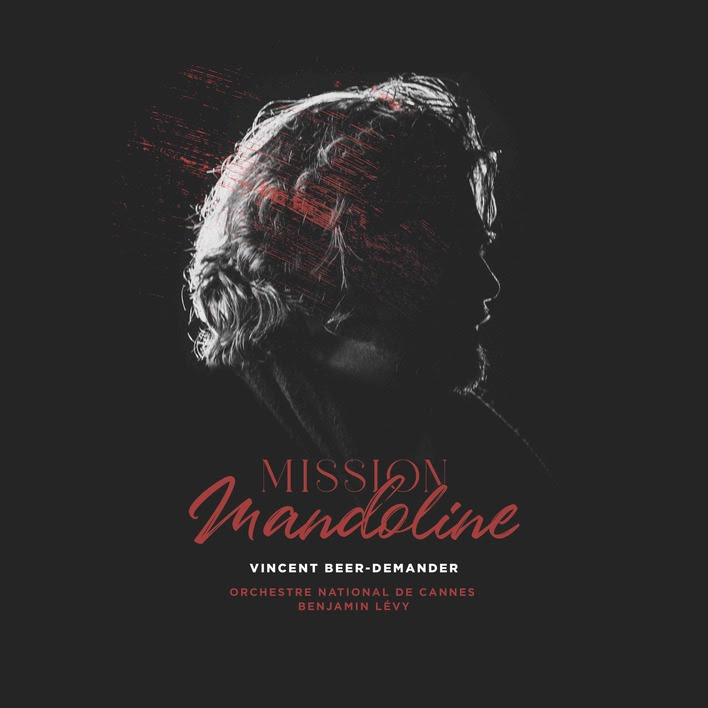

Mission Mandoline, Vincent Beer-Demander / Orchestre national de Cannes/ Benjamin Levy, chez Label Maison Bleue