Inexpulsables spectres

La compagnie des spectres de Lydie Salvayre (1997) a connu plusieurs adaptations théâtrales dont celle du théâtre du Maquis en 2008 dans une mise en scène de Pierre Béziers pour Florence Hautier costumée par Christian Burle.

Le découpage des quelques deux-cents pages du roman de Lydie Salvayre est d’une époustouflante clarté. Le texte garde ici sa rugosité, sa désespérance, sa drôlerie, son flamboiement politique et poétique, servi par une actrice qui endosse tous les rôles avec un rare brio. La manière dont Lydie Salvayre conçoit son travail littéraire s’applique aussi à cette adaptation théâtrale : il s’agit d’une « résistance à l’aplatissement de la langue, résistance aux valeurs marchandes, résistance à la pensée unique ».

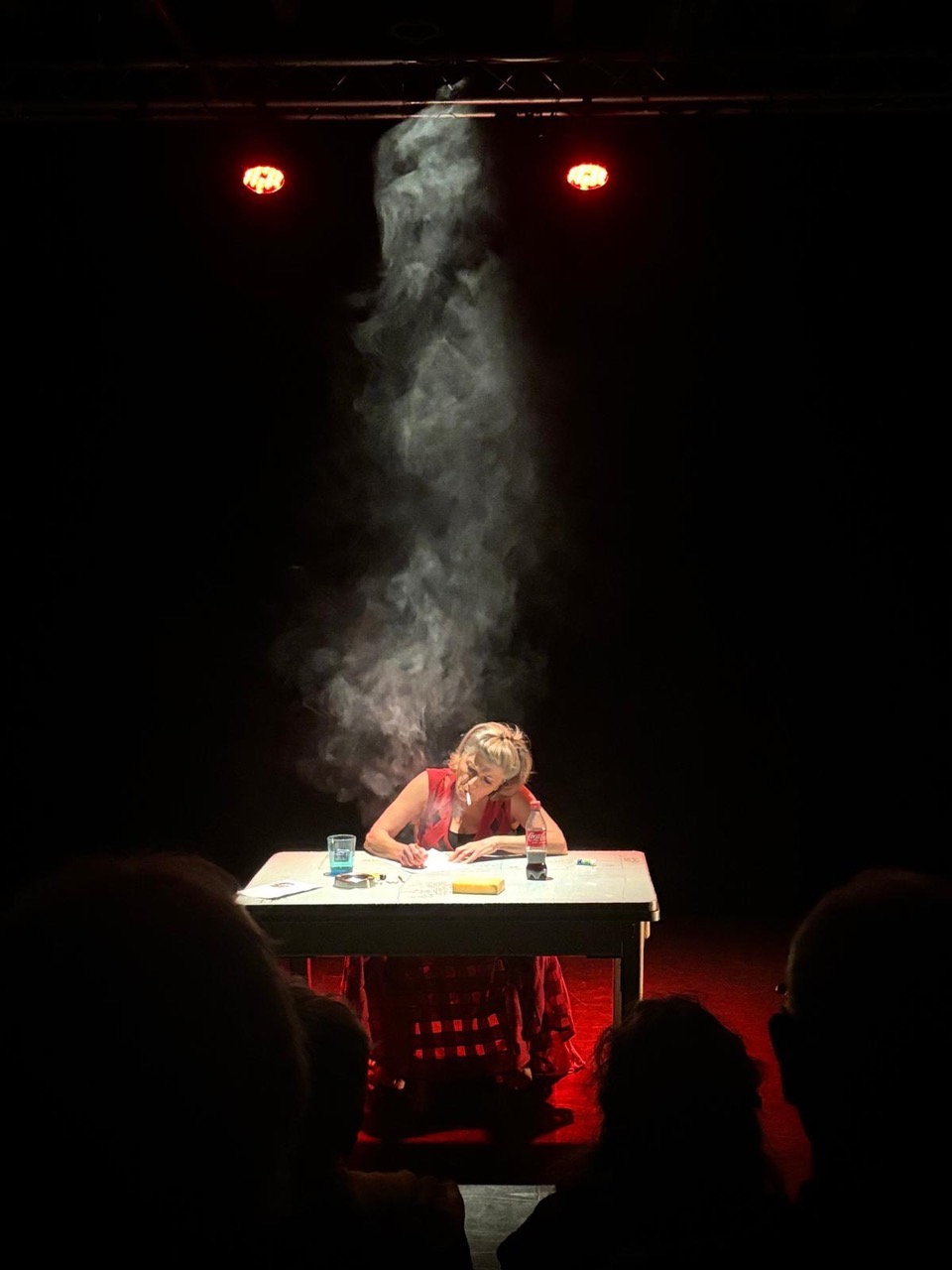

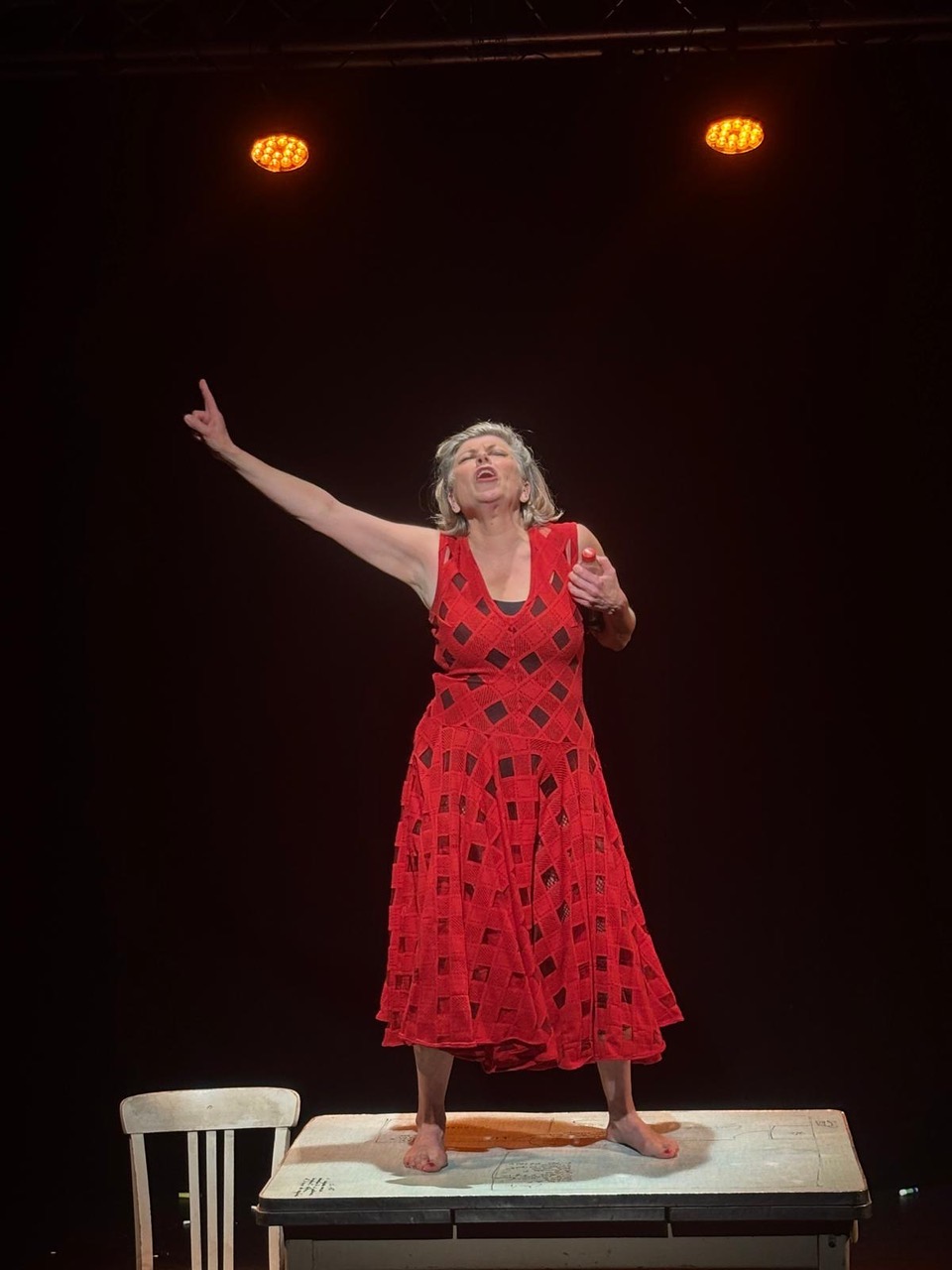

Florence Hautier © Théâtre du Maquis

L’argument est très resserré : un huissier se présente chez Rose qui vit avec sa fille Louisiane dans une cité de banlieue. Il doit procéder à un inventaire avant expulsion. Silencieux le plus souvent, il ne répondra jamais à quelque question que ce soit, se contentant, mécanique, d’énumérer les maigres possessions des deux femmes. Si Louisiane tente de l’étourdir de mots et de combler les vides par un enthousiasme de façade, sa mère s’échappe régulièrement de sa chambre et voit dans l’huissier un envoyé de Darnand ou du Maréchal « Putain ».

Tous ses fantômes ressurgissent.

Pour elle, le temps s’est arrêté en 1943 lorsque des monstres fascistes ont assassiné ignominieusement son frère de dix-huit ans.

La description précise de sa fin, livrée au tout début de la pièce, bouleverse : aucun pathos cependant, seuls sont énoncés les faits avec une précision terrifiante.

La lucidité de la mère qui semble percevoir les mécanismes souterrains des êtres est aussi un élément de sa folie. On ne sait si sa fille qui tente sans cesse de l’excuser et de la renvoyer dans sa chambre ne laisse pas finalement à sa mère la charge de dire ce que son éducation lui interdit de formuler devant la violence de la prochaine expulsion alors que toutes deux sont démunies.

Le manque d’humanité de la mesure résonne autrement en regard des exactions passées, en apparaît comme un écho, un prolongement.

Florence Hautier © Théâtre du Maquis

Ces deux femmes sont seules : la mère est enfermée dans un passé qui la hante, la fille âgée de dix-huit ans se sent désaimée occultée par cet autre jeune homme éternellement tué au même âge. Elle occupe par la parole le vide créé par la présence de l’huissier, esquisse des confidences qui jamais ne pourront émouvoir l’homme de loi déshumanisé par ses intonations aigrelettes et mécaniques.

« Nul n’est puissant, dit (la mère dans le roman), s’il n’empêche la parole de l’autre par quelque moyen que ce soit. » Le texte porté par la fille narratrice prend un tour plus véhément alors et audacieux : les mots sont dotés d’un pouvoir qui, face aux injustices, témoigne, dénonce, se dresse contre l’oubli, subversif et résistant. Se ployant à toutes les nuances, ils passent du trivial à la perle rare, naissent ainsi les « paralipomènes » qui désignent les informations omises dans un texte et mentionnées en contenu complémentaire d’un ouvrage.

Florence Hautier, seule en scène, dans un décor minimaliste, (une table, une chaise, une éponge qui peut aussi être un téléviseur, un tableau sur lequel les chapitres sont inscrits, une coiffeuse de théâtre dans un angle symbolisant les loges) incarne tous les personnages dans cet inquiétant huis clos. Un détail physique, un ventre rentré, une démarche particulière, une intonation, un débit, suffisent à l’apparition de chaque protagoniste. Le jeu, brillant d’intelligence et de sobriété, sait entrelacer avec une époustouflante fluidité les fils de l’intrigue.

Florence Hautier © Théâtre du Maquis

On est saisi par cet exercice superbement mené de liberté et de folie qui dépasse la simple réflexion sur les tragédies du passé. Le présent en est éclaboussé et notre regard s’aiguise, établissant des parallèles… le mutisme zélé de l’officier ministériel qui « ne fait que son travail » a des échos sombres et convoque les fantômes de l’Occupation. Un moment éblouissant de vérité !

Trois représentations ont été données à L’Ouvre-Boîte les 30, 31 janvier et 1er février 2025 après 12 jours de résidence.

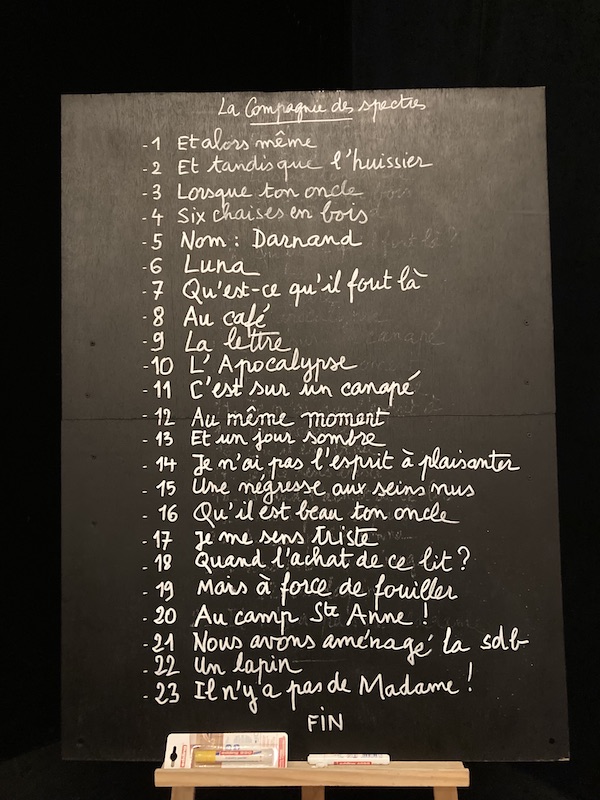

La compagnie des spectres © M.C.

Les paralipomènes désignent au départ les additifs bibliques aux livres des Rois. Le terme vient du grec παραλείπω (paraleipo), omettre, oublier, laisser à part.

Joseph Darnand, (19/03/1897-10/10/1945), ancien combattant de la Première Guerre mondiale a été militaire, homme politique d’extrême droite, a choisi le 8 août 1943 de collaborer totalement avec l’occupant nazi en s’engageant dans les Waffen-SS. Secrétaire général et chef opérationnel de la Milice française (créée par la loi du 30/01/1943 par Pierre Laval en accord avec le Maréchal Pétain), véritable organisme supplétif de la Gestapo, adonné de la même manière à la traque des résistants, des Juifs, des francs-maçons, et des réfractaires au STO. Sa mortelle efficacité à la tête de la Milice lui a valu d’être jugé, condamné à mort et fusillé au fort de Châtillon.