À l’ombre de la servante

Quelle idée merveilleuse de programmer The Story of Billy Budd, Sailor, d’après l’opéra éponyme de Benjamin Britten dont la première version en quatre actes (1951) sera remaniée en deux actes et radio-diffusée en 1960 !

Cet opéra est issu du dernier roman posthume de Herman Melville (écrit avant en 1891 mais publié en 1924 après avoir été retrouvé dans un pot à biscuits !), Billy Budd, marin. L’auteur y raconte des épisodes inspirés de sa propre histoire, lui qui a passé une grande partie de sa jeunesse sur les bateaux, mais aussi de l’affaire Somers qui serait une source de l’histoire de Billy Budd.

Ce qui a sans doute séduit Benjamin Britten dans ce récit, c’est sa puissance énigmatique et sa profonde ambigüité malgré l’apparente simplicité binaire d’une lutte entre le bien et le mal, le beau et le laid, et le sacrifice de l’innocence à l’autel d’une raison supérieure et inflexible. Ainsi apparaît, dans toute son opacité, la résolution du commandant du navire L’indomptable, Edward Fairfax Vere, qui condamne à mort, parce que c’est la loi sur le morceau de terre qu’est son navire, le jeune, beau, brillant et aimé de tous, Billy Budd, qui a tué sans le vouloir le terrible maître d’armes, John Claggart, qui le hait et a monté une terrible machination pour le perdre.

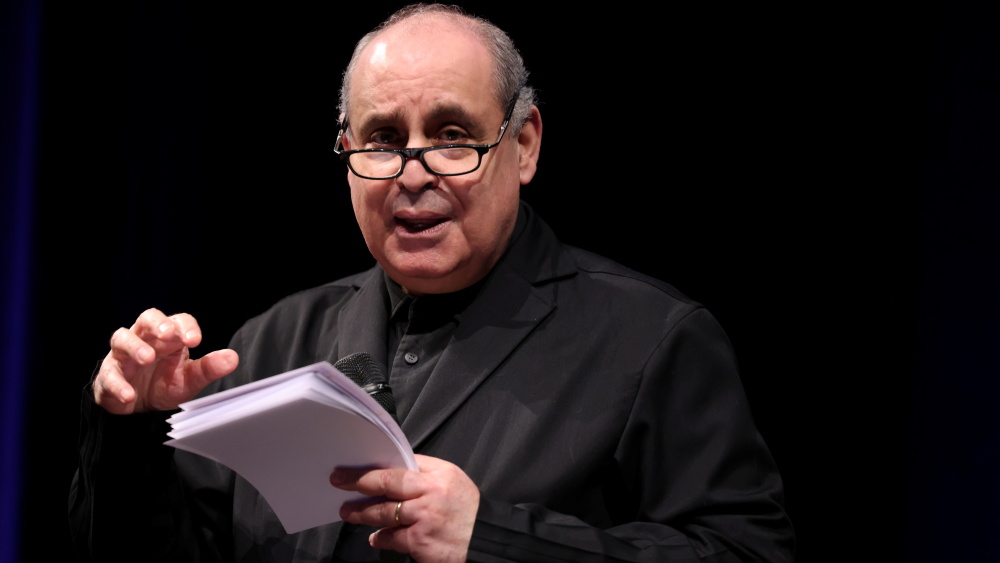

The Story of Billy Budd, Sailor/ Festival d’Aix 2025 © Jean-Louis Fernandez

Le récit est mis en abîme, encadré par un prologue et un épilogue, dits par Christopher Sokolowski, après avoir mis en mouvement une ampoule allumée qui pend depuis les cintres, balancier de la houle marine, mais aussi des mouvements des âmes des personnages, pendule de Foucault qui inscrit la narration dans sa portée universelle… la faible lumière de cette lampe mouvante veillera sur l’action, s’éteignant juste lors de l’impensable. Minuscule veilleuse, elle rappelle la servante des théâtres, censée faire fuir les fantômes qui les hantent, tandis que la brume des illusions vient égarer les esprits et semer la confusion. Une estrade de praticables blancs symbolise le pont du bateau, une voile levée en arrière-plan invite au voyage.

Quelques chaises, une table, des bougies, des redingotes cintrées, pantalons et débardeurs d’un blanc immaculé, une perruque, cela suffit à évoquer le cadre, tandis que, derrière l’estrade, quatre musiciens de scène (Finnegan Downie Dear dirigeant de son clavier Richard Gowers, Siwan Rhys et George Barton) livrent une partition éloignée de celle de Britten (brillamment adaptée par Olivier Leith), mais d’une élégante efficacité qui souligne chaque étape de l’action, passant des sonorités du piano classique à celles du synthétiseur, s’arquant sur les contrastes, les vibrations, les éléments percussifs, baignant l’ensemble dans une atmosphère où les frontières entre le réel et le fantasmé se délitent, accompagnent de leur onirisme la dernière nuit de Billy Budd.

The Story of Billy Budd, Sailor/ Festival d’Aix 2025 © Jean-Louis Fernandez

Tout commence donc par les mots de l’ancien commandant de L’indomptable qui affirme « je suis un vieil homme ». Peu importe que le chanteur soit visiblement jeune ! L’illusion théâtrale est imposée d’emblée. La clarté de l’articulation de chaque chanteur contribue avec leur jeu intense, précis, sans fioriture aucune, à la théâtralisation de l’ensemble et soulève des questionnements que l’on retrouve davantage au théâtre que sur les scènes lyriques. Tel le héros de Théorème de Pasolini, Billy Budd est au centre de l’action, duettise au fil des scènes avec le novice qui le trahira, Claggart qui s’acharne sur son sort, le commandant Vere qui n’aura pas le courage de le défendre. On peut d’ailleurs se demander si sa lâcheté ne dissimule pas aussi un penchant qu’il s’interdit. Billy Budd séduit tous ceux qu’il approche et la haine que lui voue Claggart semble procéder du dépit amoureux.

La mise en scène de Ted Huffman est d’une redoutable efficacité et sait garder une tension dramatique de bout en bout, tenant le public en suspens dans ce passage historique, en 1797, où les Anglais luttent contre les Français, dont le navire se nomme Déclaration des Droits de l’Homme, ces « fameuses idées françaises ». Leur combat n’aura pas lieu en raison de la brume et du brouillard, chasse avortée contre un ennemi si proche et pourtant invisible qui n’est pas sans rappeler la quête du capitaine Achab dans Moby Dick.

The Story of Billy Budd, Sailor/ Festival d’Aix 2025 © Jean-Louis Fernandez

Les chanteurs sont d’une impeccable justesse et campent chacun deux personnages (ils sont six interprètes pour onze personnages) avec une exemplaire virtuosité. Joshua Bloom d’une imposante noirceur est à la fois l’atroce John Claggart et l’ami Dansker, Christopher Sokolowski est la créature de Claggart mais surtout le commandant Vere, épris de pouvoir et cependant impuissant et lâche, avec de fantastiques aigus, Hugo Brady accorde sa voix claire au personnage du Novice, Noam Heinz son timbre de baryton à Mr Redburn et au Premier Maître, et Thomas Chendall au second maître et à Mr Flint. Enfin et surtout, Ian Rucker est un Billy Budd d’exception, ange tombé du ciel « enfant trouvé » à la voix d’une expressivité bouleversante, colorant d’une palette nuancée les multiples mouvements qui l’animent, espoir, colère, résignation et pardon.

Son personnage ne peut que bégayer lorsqu’il est confronté à l’injustice : la pureté de l’être est désarçonnée par la laideur des actes ou des pensées et se voit impuissante.

Et l’on retrouve ici la naissance de l’absurde esquissée dans un autre roman de Melville, Bartleby : une histoire de Wall Street.

Le protagoniste de ce récit, Bartleby, scribe de son état, répète d’une manière quasi systématique « I would prefer not to » (« je préfèrerais ne pas »).

The Story of Billy Budd, Sailor/ Festival d’Aix 2025 © Jean-Louis Fernandez

La mise en retrait de soi devant l’incompréhensible, l’absurde de l’administration, de la haine, de la violence, semble être ici la seule solution désespérée que peut trouver un être humain.

Ted Huffman, Olivier Leith, Finnegan Downie Dear signent ici dans les lumières de Bertrand Couderc la création mondiale d’une œuvre de référence dont on se souviendra longtemps!

Billy Budd est joué au Jeu de Paume dans le cadre du Festival international d’Aix les 5, 7, 8 et 10 juillet 2025