« J’apporte un regard couleur d’azur… »

Le 7 mars 1875, naissait Maurice Ravel au Pays basque, à Ciboure, non loin des rives de la Nivelle. 2025 fête les cent cinquante ans de cette naissance, une belle occasion pour Bertrand Chamayou de renouer avec le concert du disque qu’il a consacré à l’intégrale de la musique pour piano seul du compositeur en 2016. Le pianiste fréquente depuis longtemps l’œuvre du musicien dont il dirige aujourd’hui le festival qui porte son nom : le Festival Ravel de Saint-Jean-de-Luz.

Au Festival de Pâques, ce concert envisagé par beaucoup comme un marathon semblera n’avoir duré que quelques brefs instants malgré sa durée annoncée de deux heures trente tant on est porté par la fluidité du jeu, son expressivité narrative, sa capacité à nous conduire dans un univers hors du temps où tout n’est que sensations, émotions, beauté.

L’artiste se moque des chronologies pour tisser la toile cohérente d’un voyage intérieur où les différentes pièces sont agencées en un patchwork velouté d’une subtile cohérence. D’ailleurs à quoi bon se fier à l’ordre des années lorsque certaines pièces comme la Sérénade grotesque, œuvre de jeunesse, composée en 1893 ne sera pas publiée du vivant de son auteur et ne sera créée qu’en 1975 à New York !

Pour commencer, il y a bien évidemment un Prélude et déjà les dates sont bousculées ! Le Prélude en la mineur, M.65 fut composé en 1913 alors que la première œuvre recensée date de 1893 (justement la Sérénade grotesque !). Ne nous étonnons pas du M qui accompagne l’intitulé des œuvres : il est dû au musicologue français Marcel Marnat qui a établi le catalogue complet des compositions de Ravel (donc la numérotation va de M.1 à M.85 et les arrangements de A.1 à A.26).

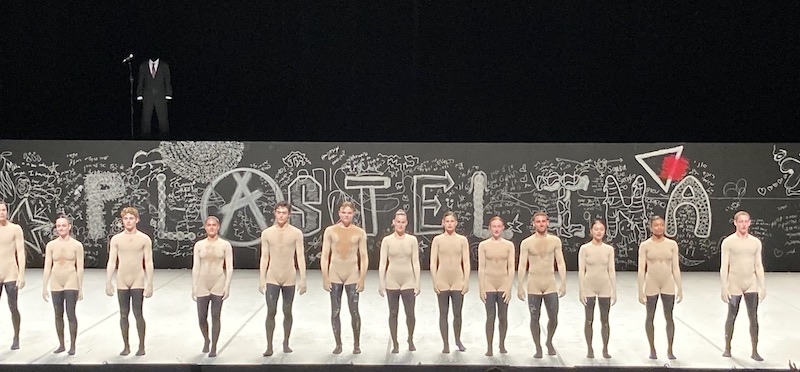

Intégrale Ravel. Bertrand Chamayou, piano. Grand Théâtre de Provence. 13/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

D’emblée, ce Prélude que Ravel dédicaça à Jeanne Leleu, instaure calme et sérénité dans une atmosphère proche de celle des Gnossiennes de Satie (composées en 1889 et 1897). On est alors prêt à goûter l’impalpable.

Voici Miroirs et ses Noctuelles, papillons de nuit aux couleurs souvent ternes qui tournoient dans l’air moiré d’ombres, tandis que les Oiseaux tristes distillent leur mélancolie et qu’Une barque sur l’océan arpège le flux ondoyant des courants maritimes.

Les deux derniers « chapitres » de Miroirs, Alborada del gracioso (Aubade du bouffon) et La vallée des cloches dessinent leurs paysages, une Espagne fantasmée pour l’un, les montagnes et leurs troupeaux pour l’autre, où une rêverie capricieuse trouve des harmonies sonores dans les sonorités du quotidien des estives.

Perle rare, entre Miroirs et la Sonatine M.40, se glisse le Menuet en ut # mineur, inédit de 1904, petit bijou de vingt-quatre mesures. Il serait fastidieux de s’appesantir sur chaque œuvre et les répétitions bien trop nombreuses quant à la virtuosité qui ne cherche jamais à faire parade, mais épouse les partitions avec une fine acuité.

Intégrale Ravel. Bertrand Chamayou, piano. Grand Théâtre de Provence. 13/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

Le piano est le vecteur des émotions, prolongement naturel des pensées du pianiste. Les mains attendent, s’élèvent, retrouvent en une caresse l’instrument ami, arpentent le clavier, sont à la limite de la perception visuelle lorsque la vitesse s’empare d’elles. L’interprète partage avec nous cet univers intime en une approche élégante et raffinée.

Il n’est pas de petite composition, toutes sont travaillées avec la même précision, perles fines, diamants taillés…

Chaque mesure est ciselée, chaque son est plein et prend son sens dans le flux onirique de l’ensemble.

Les interprétations des « œuvres majeures » comme Gaspard de la nuit (M.55) feront date. Ravel avouait lui-même désirer battre dans le domaine de sa virtuosité transcendante par les trois tableaux de Gaspard de la nuit le record de difficulté de Islamey de Mili Balakirev ! L’aisance de Bertrand Chamayou est telle que les difficultés de cet Himalaya du piano semblent absentes.

Reste la beauté narrative de l’œuvre, ses vivants tableautins, vibrations délicates, sens du mystère, tension tragique, sans parler de Scarbo aux contrastes saisissants entre fortissimi vertigineux et pianissimi aériens.

L’art du pastiche, cher au compositeur se love dans « À la manière de Chabrier » ou « À la manière de Borodine », façon de rendre à ses prédécesseurs ce qu’il leur a emprunté !

Intégrale Ravel. Bertrand Chamayou, piano. Grand Théâtre de Provence. 13/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

Autre hommage, celui adressé à Haydn avec le Menuet sur le nom de Haydn : l’œuvre est construite sur un motif bâti sur la transposition en notes du nom de Haydn, (si, la, ré, ré, sol).

C’est en pensant à Schubert que Maurice Ravel écrivit ses Valses nobles et sentimentales (l’auteur du Roi des Aulnes avait composé un opus de Valses nobles et un de Valses sentimentales).

Ici encore, la lecture qu’en fait Bertrand Chamayou est d’une pertinence et d’une poésie qui transportent. Le sourire n’est jamais très loin dans cet univers facétieux : en épigraphe à ses Jeux d’eaux, le compositeur inscrivait une citation d’Henri de Régnier, « Dieu fluvial riant de l’eau qui le chatouille ».

On se prend au jeu du Menuet antique et séduire encore par la Pavane pour une infante défunte avant de se laisser subjuguer (quand ne l’est-on pas au cours de ce concert ?) par la pièce maîtresse qu’est le Tombeau de Couperin et son écriture acérée. On a l’impression que les références et les hommages du maître à ses prédécesseurs compositeurs, peintres, poètes, donnent certaines clés de son œuvre : la science des couleurs, des contrastes, des perspectives, des dessins précis, des sfumatos, celle des phrasés des assonances et allitérations, des ruptures, des anaphores, contaminent les partitions et multiplient les entrées dans l’univers de la création de cet immense musicien.

Intégrale Ravel. Bertrand Chamayou, piano. Grand Théâtre de Provence. 13/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

C’est aussi la force de Bertrand Chamayou, dans sa manière si intime, pertinente et empathique d’aborder ce véritable monde que de nous le donner à entendre. Éblouissements!

Et comment réagir à l’enthousiasme d’un public qui après deux heures et demie en redemande ? Avec finesse, le pianiste va jusqu’au bout de ce qui peut être fait en matière d’interprétation, en offrant sa propre transcription pour piano de l’une des Trois chansons a capella (1915) que Ravel composa sur ses poèmes, Trois beaux oiseaux du Paradis. Nous y fûmes !

Concert donné au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques, le 13 avril 2025

Trois beaux oiseaux du Paradis

(Mon ami z-il est à la guerre)

Trois beaux oiseaux du Paradis

Ont passé par ici.

Le premier était plus bleu que le ciel,

(Mon ami z-il est à la guerre)

Le second était couleur de neige,

Le troisième rouge vermeil.

« Beaux oiselets du Paradis,

(Mon ami z-il est à la guerre)

Beaux oiselets du Paradis,

Qu’apportez par ici ? »

« J’apporte un regard couleur d’azur

(Ton ami z-il est à la guerre) »

« Et moi, sur beau front couleur de neige,

Un baiser dois mettre, encor plus pur. »

Oiseau vermeil du Paradis,

(Mon ami z-il est à la guerre)

Oiseau vermeil du Paradis,

Que portez vous ainsi ?

« Un joli coeur tout cramoisi »

(Ton ami z-il est à la guerre)

« Ha ! je sens mon coeur qui froidit…

Emportez le aussi.

Le procédé, calqué sur celui qu’utilisa Bach consiste à attribuer aux lettres de l’alphabet une correspondance en notes de musique, une sorte de cryptogramme musical.

Table de correspondance :

do ré mi fa sol la si

– – – – – A Bb

C D E F G I H

J K L M N O P

Q R S T U V W

X Y Z