Le théâtre se conjugue à tous les temps !

La nouvelle création de Macompagnie, Quand j’étais dans le futur, a fait ses premiers pas au théâtre de L’ouvre-Boîte.

« L’enfance, ce n’est pas un âge, c’est un autre espace, et les enfants sont bilingues, ils parlent à la fois enfant et adulte. J’aurais comme envie de traduire le parler de l’enfance de façon littérale. Ce que j’espère c’est que mon accent sera supportable » déclare Jeanne Béziers dans sa note d’intention. « Jamais je n’avais écrit pour des enfants. Mes spectacles « pour enfants » étaient plutôt destinés aux adolescents. Avec Quand j’étais dans le futur, je m’adresse à des enfants à partir de six ans, ce qui est un autre exercice ! »

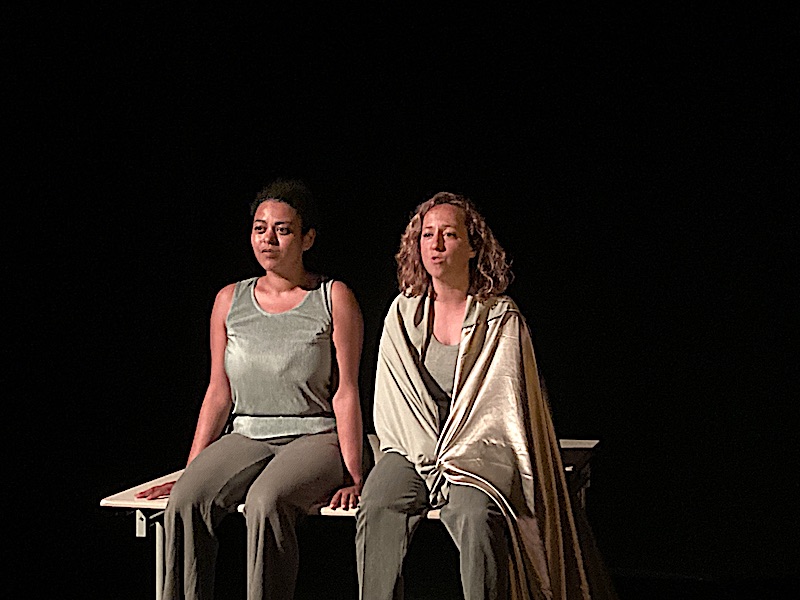

Le « solo à deux » concocté par la talentueuse actrice, metteuse en scène et dramaturge correspond parfaitement aux ambitions de « clowneries métaphysiques » de l’artiste dont l’univers est fortement marqué par Beckett (le sous-titre du spectacle, « clowneries métaphysiques » se réfèrent au sous-titre éponyme de En attendant Godot) Le spectacle emprunte à toutes les disciplines avec humour et profondeur. Pas de niaiserie dans un spectacle pour enfant ! Laissons-les à ceux qui ne savent pas ou plutôt refusent de se rappeler et de percevoir à quel point les enfants comprennent vraiment tout, sont sensibles au langage et à tout ce qui titille leur jeunes et pertinentes intelligences !

Quand j’étais dans le futur / L’Ouvre-Boîte © Ma Compagnie/L’Ouvre-Boîte

Musique, jeux sur les mots à la manière de Raymond Devos, pantomimes délirantes, clownerie, danses cocasses, sont passées au crible par le duo déjanté que constituent les deux complices, Jean-Jean et Jean-Jeanne, (Jeanne Béziers et Jean-Philippe Barrios).

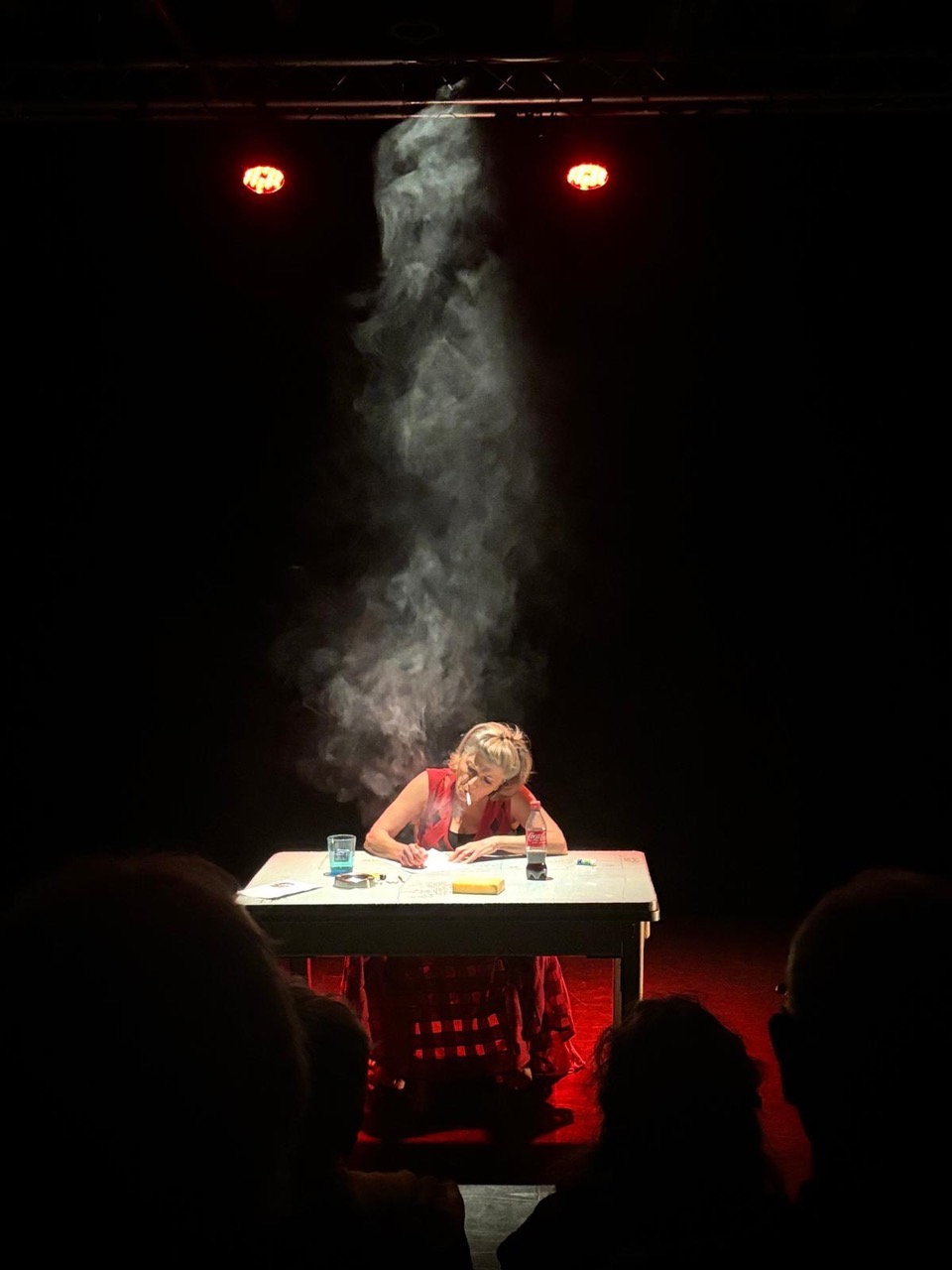

Au début, ils ne sont qu’un, même silhouette engoncée dans un long manteau et surmontée d’un bonnet à pompon terminé par une longue chevelure brune. Jean-Jean, on le saura par la suite, est assis, dos au public, sur une malle. Torsions, étirements, le voici qui se lève, s’approche d’un rideau sombre, tendu au milieu de la scène sur une corde à linge et maintenu dessus par des épingles du même nom, comme un pied de nez facétieux au sage et classique rideau de scène. Ce simple déplacement de l’attirail « normé » de la représentation entraîne tous les autres.

Quand j’étais dans le futur / L’Ouvre-Boîte © Ma Compagnie/L’Ouvre-Boîte

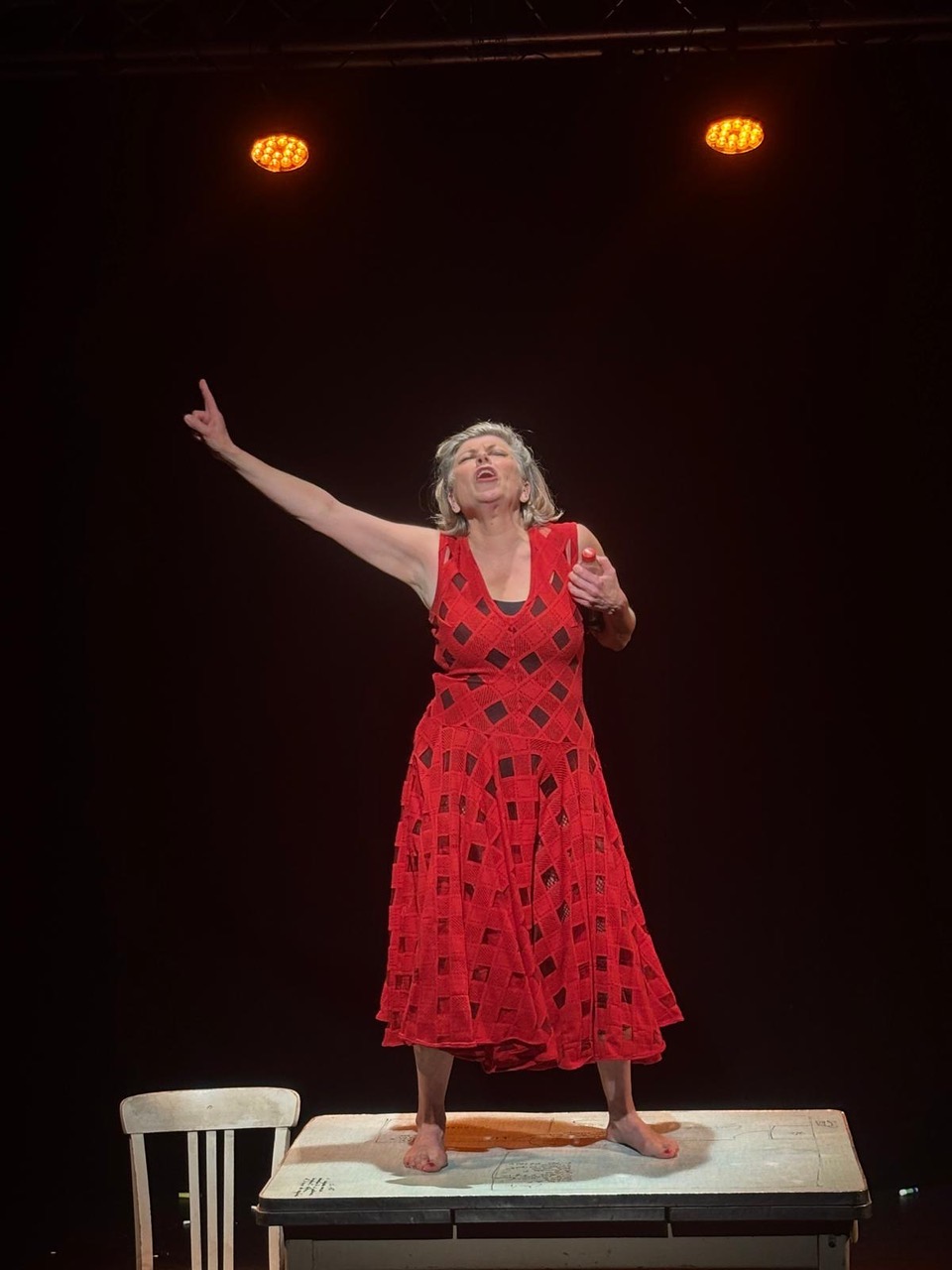

De la malle s’extrait le second personnage. Qui est l’un, l’autre ? La confusion tente de s’entretenir, le rideau devient le miroir sans tain où chacun se cherche, doute de sa propre identité, se trouve, se perd, dessine enfin une altérité. En dix numéros pluridisciplinaires la pièce déroule sa logique de folie douce. Alors que son comparse se met à la batterie, Jean-Jeanne procrastine le moment où elle doit chanter par l’invention d’une multitude d’entrées possibles, et spectaculaires de préférence. Que dire d’une entrée à cheval ou une apparition en cracheur de feu, en acrobate… ? autant d’occasions de parodies, de distorsions, qui font naître le rire.

Un rire au présent tandis que se pose la question des boîtes du passé, du présent et du futur.

Le passé peut se concrétiser par la malle dans laquelle Jean-Jeanne était enfermée, le futur par la salle d’accueil du théâtre par laquelle les spectateurs sortiront « peut-être », et le présent, évident, le moment de la parole, mais les trois éléments peuvent se bousculer, se confondre, s’intervertir, et les mots en quête de sens se façonnent en élucubrations qui se noient dans l’infini pour le plus grand régal des zygomatiques du public.

Ils seront mis à rude épreuve lors du hoquet de l’enfant sage, de l’inénarrable concerto pour marteau piqueur (on se rendra compte alors des vertus du balai brosse !), de la « mouche quantique », si invisible et pourtant « vue » par certains enfants du public, du numéro d’hypnose inversé…

Bien sûr les références à Chaplin, Buster Keaton sont convoquées, mais les deux acteurs créent leur propre forme d’humour, de décalage, invitent le public à créer avec eux un nouveau vocabulaire, à jouer avec les constructions lexicales et c’est juste savoureux !

Quand j’étais dans le futur / L’Ouvre-Boîte © Ma Compagnie/L’Ouvre-Boîte

Il y a un plaisir infini à plier et déplier les mots, les situations, les gestes du théâtre, et Jeanne Béziers sait à merveille le rendre sensible à tous. Ce partage de fins gourmets s’achève par « la chanson du début », composée par Jeanne Béziers et « lacrymoboy », alias le batteur et comédien Jean-Philippe Barrios. Le public est invité à tout reprendre en chœur. Ici encore sont parodiées les fins de spectacles musicaux qui réclament la scission du public afin de le faire chanter en plusieurs voix. Sera citée aussi Madeleine, nièce de la dramaturge, qui du haut de ses dix ans lui inspira titre et matière ! Le tout dans les lumières de Pierre Béziers et les costumes de Christian Burle avec la contribution de Gerhard Willert pour la direction d’acteurs. Une pépite de rires, de fulgurances, d’espiègleries.

Quand j’étais dans le futur a été joué les 10 et 13 décembre à L’Ouvre-Boîte et y sera joué le mercredi 17 décembre à 17h30