Un acte de foi dans l’infini

Il est des enregistrements qui sont intemporels dès la première écoute. C’est dans cette catégorie que l’on peut ranger Exude de la pianiste Francesca Han et du trompettiste Ralph Alessi.

Bien sûr, ainsi que le souligne le fondateur de l’AJMI, Jean-Paul Ricard, dans sa présentation du CD, « ce n’est pas la toute première fois que se croisent et dialoguent un piano et une trompette », mais une atmosphère onirique sourd des onze pièces de l’album, lui accordant une saveur toute particulière. Hormis deux reprises, une pièce coréenne traditionnelle, Arirang, et Pannonica de Thelonious Monk, les compositions de Francesca Han et Ralph Alessi se répondent tout au long de l’opus.

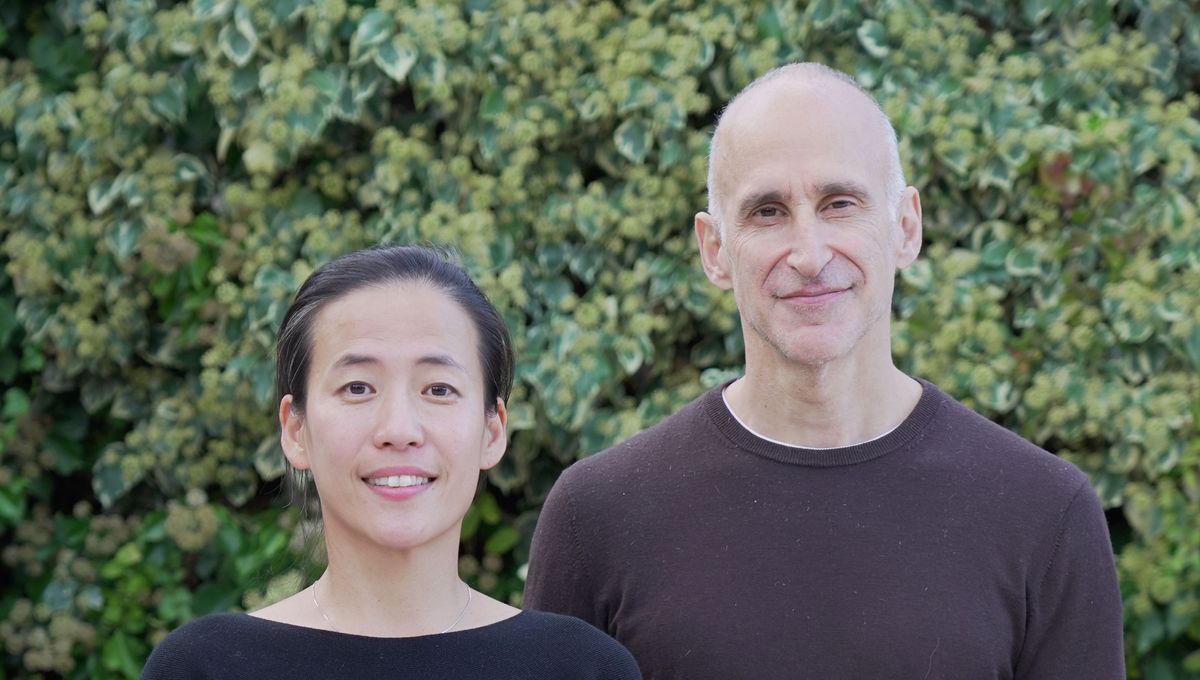

Les deux musiciens se connaissent bien : leur première rencontre date de 2011 à New York. Dix ans plus tard, à l’automne 2021, ils enregistrent Exude au Studio La Buissonne. Avec sa facture chambriste, l’album nous entraîne dans un voyage intime où l’écoute de l’autre jusque dans les silences rend sensible la matière délicate que sculptent avec élégance les deux interprètes. Il est difficile de délimiter passages écrits et improvisés tant la liberté des deux discours est nuancée. Les lignes mélodiques s’épanouissent en successions d’accords colorés, touches rêveuses, respirations où se lovent des paysages… évocation initiale d’un bar « à blues » du Japon, Apollo-Tokyo (Francesca Han) où piano et trompette tissent leurs mélancolies douces, superbe Camargue de Francesca Han, amorce d’un « train-train », aux souples méandres avec Humdrum de Ralph Alessi (écho à la chanson de Peter Gabriel ?), qui magnifie le caractère « monotone » impliqué par le titre et lui donne relief et fantaisie…

On ne se livrera pas à une énumération fastidieuse de tous les morceaux, mais on soulignera la finesse du jeu, sa facture « classique », doigts déliés, clarté de l’articulation, virtuosité qui n’a pas besoin de se prouver mais accorde une aisance folle aux instrumentistes.

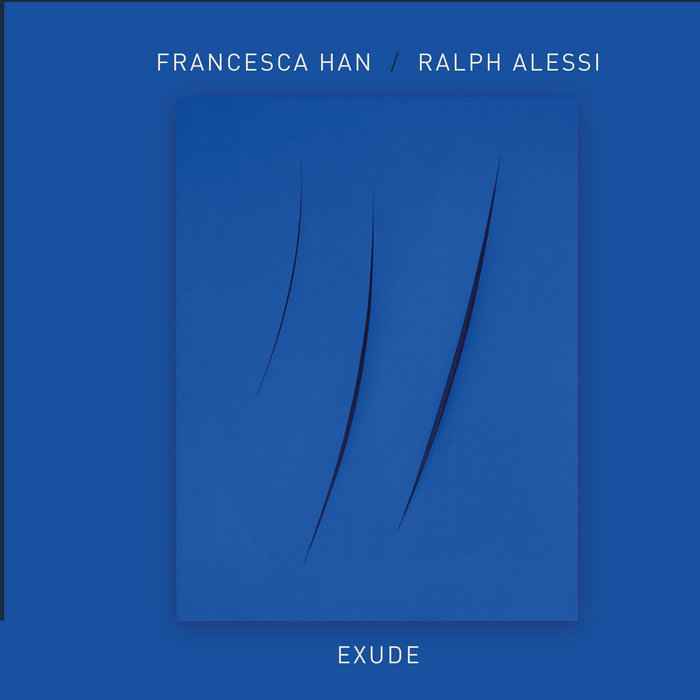

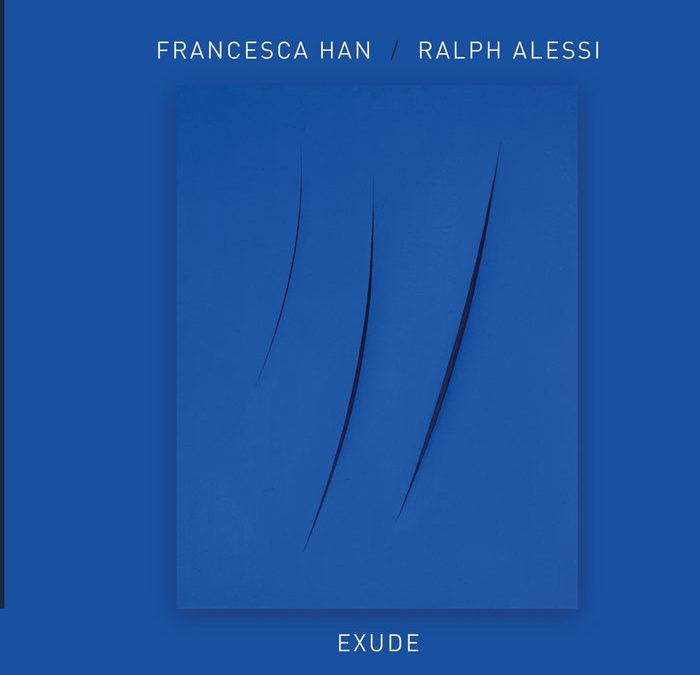

La pochette du CD correspond à cet univers en empruntant l’un des célèbres tableaux à entailles (tagli) du peintre italo-argentin Lucio Fontana, qui les sous-titra Attese (Attentes). Bleu, entaillé de trois griffures, le Concetto Spaziale, Attese (T.105), reproduit sur la pochette ne se contente pas de faire un clin d’œil à la « blue note », mais implique une référence aux propos de Fontana : « Mes entailles, affirmait l’artiste (dans une interview accordée à la revue Vanità , en 1962), sont par-dessus tout une expression philosophique, un acte de foi dans l’infini, une affirmation de spiritualité. Quand je m’assois devant l’un de mes tagli , […] je me sens un homme libéré de l’esclavage de la matière, un homme qui appartient à la grandeur du présent et du futur.» La pochette du CD le cite : « Fontana pensait que la matière devait être transformée en énergie afin d’envahir l’espace sous une forme dynamique »… autre histoire de la création.

Quête de l’infini par les moyens de l’art ? de l’indicible en tout cas, infiniment poétique sous la caresse des notes de Francesca Han et Ralph Alessi !

EXUDE, Francesca Han / Ralph Alessi, label HANJI