Impérial à la Roque

Familier de la Roque d’Anthéron depuis ses treize ans, Alexander Malofeev revient aux côtés du bel Orchestre national Avignon-Provence dirigé par Débora Waldman.

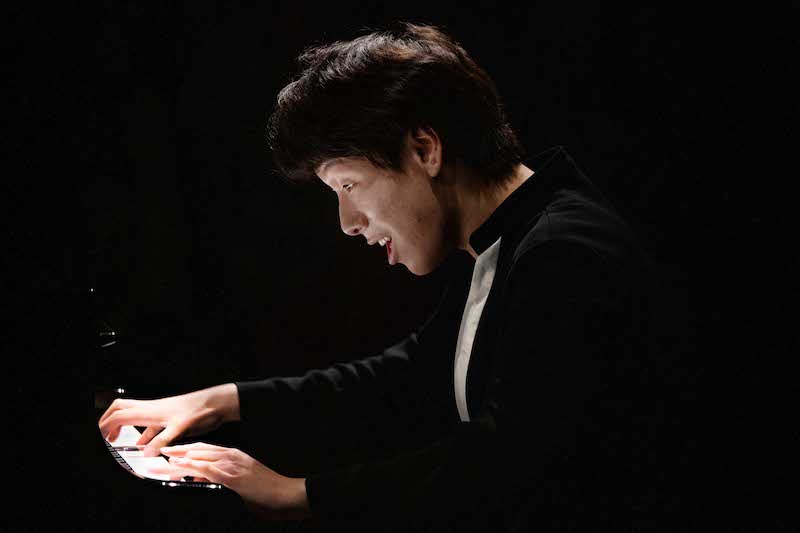

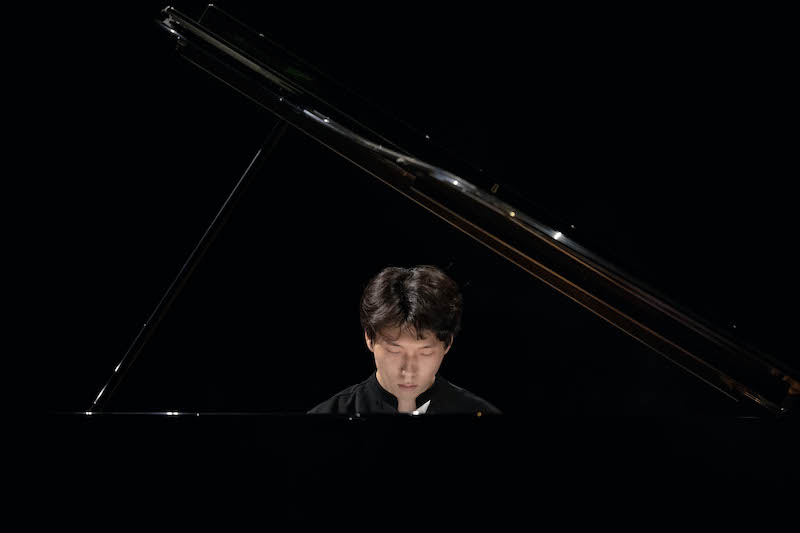

Le petit prince de La Roque

Le petit prince blond qui tenait tête aux orchestres les plus percussifs avec une grâce enfantine s’attachait le 27 juillet à l’un des monuments beethovéniens, le Concerto pour piano et orchestre n°5 en mi bémol majeur opus 73, L’Empereur. Rares sont les pianistes qui se risquent à 24 ans à affronter la complexité de cette œuvre à l’écriture foisonnante et contrastée, allant de la jubilation enlevée au dépouillement recueilli puis aux éclats triomphants. Sans aucun doute, ce concerto symphonique (il est écrit pour un orchestre symphonique sans trombone mais avec des cors et des timbales) scelle l’apparition du grand piano de concert, révolution technique qui place l’instrument à égalité avec l’orchestre.

Alexander Malofeev aborde avec aisance la partition virtuose et ses différents tempi, se retourne légèrement sur son tabouret pour écouter l’orchestre puis reprend le fil des mesures pianistiques, brillant, enjoué, mutin, énergique. Le monde s’efface : la décontraction apparente de l’artiste est celle d’un être hors du monde, entièrement plongé dans sa bulle musicale. Plus rien n’a d’importance. Les mains du jeune instrumentiste épousent inconsciemment ceux de Débora Waldmann avant de se reposer familièrement sur le clavier.

Tout se noue et se dénoue là, dans le phrasé ample des mélodies, leurs emportements, leurs notes apaisées, leurs élans méditatifs. Le dialogue avec les cors du deuxième mouvement est particulièrement éloquent, au cœur des variantes dont le naturel dépouillé tranche avec les rythmes quasi martiaux qui précédaient. Le tournoiement de la danse populaire du troisième mouvement donne l’illusion de l’improvisation et d’une liberté retrouvée avant un final aux accents vainqueurs.

La maîtrise du pianiste suscite une ovation à laquelle répondront deux bis, le Nocturne en fa mineur, La Séparation, puis la Mazurka en sol mineur de Glinka.

La douceur douloureuse de la première pièce et la tendresse nostalgique de la seconde apportent des couleurs nouvelles et soulignent la sensibilité délicate de leur interprète qui avait résolument insisté sur le caractère « impérial » et brillant du concerto.

Une direction éblouissante

La magie se poursuivait avec l’orchestre seul dans la Symphonie n°3 en mi bémol majeur opus 55, Héroïque de Beethoven. Elle aurait dû s’appeler « Bonaparte » si le général n’avait cessé de servir les idéaux républicains. Déçu par celui qu’il considérait comme un héros révolutionnaire, le compositeur la débaptisa et la dédia, plutôt qu’à Bonaparte devenu Napoléon 1er, à son mécène, le prince Lobkovitz.

La direction éblouissante de Débora Waldmann met en valeur chaque pupitre, fait entendre avec netteté chaque voix, chaque tissage mélodique, chaque dialogue, nuance, colore, souligne les intentions du compositeur, émeut dans la fantastique Marche funèbre, où l’ombre et la lumière s’opposent et s’allient en fusions étranges, éblouit dans le scherzo, déployant les nuances moirées d’un orchestre complice et bouleversant.

Concert donné au Parc de Florans, dans le cadre du Festival international de piano de La Roque d’Anthéron.

Photographies signées Pierre Morales