Voyage russe

Parmi les nombreux sommets du Festival de Pâques, on peut compter sans conteste le concert de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, baptisé « Le Philar » tant il est devenu génialement familier dans la constellation des plus grands orchestres mondiaux actuels, dirigé par son chef titulaire, Mikko Franck, depuis 2015 (contrat prolongé deux fois, jusqu’en 2022 puis en 2025). Le programme en était entièrement russe, allant d’une version d’anthologie du célébrissime Concerto n° 1 pour piano en si bémol majeur de Piotr Ilitch Tchaïkovski à l’inquiétante et bouleversante Symphonie n° 10 en mi mineur de Dmitri Chostakovitch.

Une plongée au cœur des émotions

Certes, on le connaît par cœur ce Concerto n° 1 de Tchaïkovski, et pourtant, ce soir-là, dès les premières mesures, une houle ample s’emparait de vous. L’orchestre, bouleversant, d’une unité pailletée, offrait un écrin juste sublime au piano de Beatrice Rana, éblouissante dans sa lecture d’une partition qu’elle fréquente depuis longtemps (elle en a enregistré une version chez Warner Classics en 2015). Elle subjuguait par son jeu nuancé et puissant qui n’est pas sans rappeler celui d’un Boris Berezovski ou d’un Daniil Trifonov.

Aucun appesantissement, le piège du pathos est évité avec brio ! La composition suffit à nous toucher. La justesse de l’interprétation, sa vivacité, son intelligence servent un propos qui unit subtilement mélodies et percussions à l’orchestre et au piano, dans une ivresse sonore qui transporte. Et pourtant, c’est l’œuvre d’un musicien qui doute. Tchaïkovski a alors trente-quatre ans, c’est son premier concerto, et il est à la peine, ça n’avance pas, il trime, confie dans une lettre à son frère Modest : « j’essaie d’écrire un concerto pour piano, mais ça ne marche guère ». Mais après une amorce difficile, il va réussir à boucler en quelques semaines une œuvre qu’il dédicace d’abord à son ami Nikolaï Rubinstein.

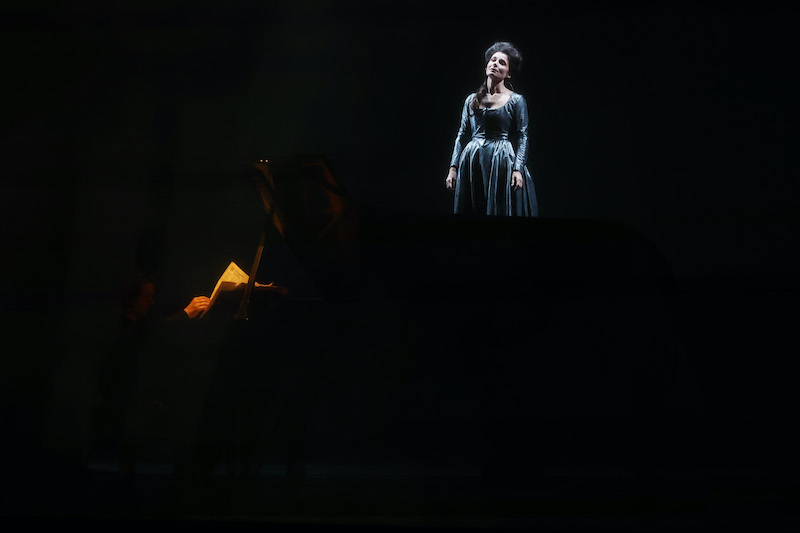

Orchestre Philharmonique de Radio France. Mikko Franck, direction. Grand Théâtre de Provence. 24/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

Ce dernier, fondateur du Conservatoire de Moscou avait confié la classe de composition à Tchaïkovski. Mais il reste impassible à l’écoute de la pièce que lui joue Tchaïkovski, puis se déchaîne tel un « Jupiter tonnant », racontera plus tard le compositeur à sa mécène Nadejda von Meck, le concerto « ne vaut rien », il « est injouable, les passages sont plats, maladroits et tellement malcommodes qu’il est impossible de les améliorer, l’œuvre elle-même est mauvaise »… Bref, il faudrait tout reprendre, ce à quoi Tchaïkovski répond « je ne réécrirai pas une note, et le ferai imprimer tel qu’il est » (en fait il reprendra son œuvre dans une version arrangée pour deux pianos durant l’été 1879 et en décembre 1888) . Le pianiste allemand, Hans von Bülow qui, lui, est en admiration devant la partition, le créera le 13 octobre 1875 à Boston aux États-Unis. Il écrira à Tchaïkovski « dans les idées c’est si original -sans jamais être recherché- si noble, si vigoureux (…). Dans la forme, c’est si mûr, si plein de style, intention et exécution correspondant si harmonieusement que je vous fatiguerais en énumérant toutes les qualités qui engagent à féliciter également l’auteur et tous ceux appelés à en jouir activement.»

Que rajouter en effet, une pianiste au sommet de son art, époustouflante de lyrisme et de puissance, un orchestre brillant, aux pupitres sculptés dans le flux miroitant de la musique… Pour la petite histoire Rubinstein reviendra sur sa détestation et deviendra un grand interprète de cette œuvre ! Certains y voient les influences de Liszt, Chopin, Grieg… L’introduction monumentale est suivie d’un tempo vif qui renouerait avec une mélodie populaire ukrainienne, mais aussi une chanson française, « il faut s’amuser, danser et rire » qu’aimait, dit-on, fredonner Modest, le frère de Piotr Ilitch.

Sous les fantaisies joyeuses, une tension se glisse, plus délicate et teintée d’une certaine nostalgie, voire d’une sourde inquiétude balayée d’un revers de main par un éclat enjoué, une ascension vertigineuse où piano et orchestre se mesurent, un phrasé dans les aigus du clavier qui se fait harpe… On se plaît à reconnaître dans le Finale des bribes du futur ballet La Belle au bois dormant. La pensée muse. La pianiste accorde un bis dédié à Tchaïkovski : la Fée dragée de Casse-Noisette. Il faut bien un entracte pour se remettre et se préparer aux ombres terribles de la suite composée en pleine Guerre froide. Clin d’œil volontaire de la composition du programme ?

Orchestre Philharmonique de Radio France. Mikko Franck, direction. Grand Théâtre de Provence. 24/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

Ce concerto est utilisé depuis 2020 comme hymne pour les remises de médailles aux athlètes russes sous bannière neutre (ROC), le tribunal arbitral du sport ayant décidé d’exclure la Russie de toutes les compétitions internationales et aussi de bannir l’hymne national de la Fédération de Russie le remplaçant par le concerto de Tchaïkovski, car faisant partie de la « culture mondiale ».

Un tableau de la peur

« Je ne conçois pas, en ce qui me concerne d’évolution musicale hors de notre « évolution socialiste ». Et l’objectif que j’assigne à mon œuvre est de contribuer de toutes les manières à l’édification de notre grand et merveilleux pays. Il ne saurait y avoir de meilleure satisfaction, pour un compositeur, que d’avoir aidé, par son activité créatrice, à l’essor de la culture musicale soviétique, appelée à jouer un rôle primordial dans la refonte de la conscience humaine », déclarait Dmitri Chostakovitch en 1936.

Malgré cette belle déclaration de principe, le compositeur sera toujours dans l’intranquillité : en 1936 justement, alors que les représentations de son opéra Lady Macbeth du district de Mtsensk remportent un vif succès, paraît un article incendiaire à son propos dans la Pravda : « Le chaos remplace la musique ». En effet, Staline, le « petit père des peuples » avait assisté à l’une des représentations de l’opéra au Bolchoï et avait détesté. Est-ce parce qu’il était accompagné d’Andreï Jdanov qui taxait facilement de « petit bourgeois » tout ce qu’il considérait comme non conforme au style soviétique, simple et réaliste. On (l’article n’est pas signé) accuse l’opéra n’être constitué que de « tintamarre, grincements, glapissements», et à « l’hermétisme » et au « naturalisme grossier » qui ne sont que «formalisme petit-bourgeois ».

Orchestre Philharmonique de Radio France. Mikko Franck, direction. Grand Théâtre de Provence. 24/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

C’est l’époque des purges staliniennes, le 6 février de la même année, c’est son ballet Le Clair Ruisseau qui est voué à la vindicte. Chostakovitch fait alors l’objet d’une condamnation officielle de l’Union des compositeurs soviétiques. Il devient ainsi un « ennemi du peuple », ce qui peut présager d’une déportation prochaine. En 1937, il sera convoqué par le NKVD. L’officier chargé de son dossier est exécuté est c’est à cela qu’il doit sa survie ! Les grandes purges staliniennes de 1937 ne faisaient guère dans le détail. Toute sa vie le musicien aura à craindre pour son existence. Aussi ses œuvres sont toutes empreintes d’une inquiétude ontologique : au nom du « réalisme socialiste » la vitalité des arts des débuts de l’URSS subit un long écrasement.

La dixième symphonie est créée le 17 décembre 1953, l’année même où Staline meurt (le 5 mars). Le musicien n’avait plus écrit de symphonie depuis huit ans. Plus tard, Chostakovitch avouera qu’il pensait à Staline dans l’allegro si paradoxalement oppressant en brossant un portrait sans concession du dictateur. Il intègre son acronyme musical DSCH (ré-mi bémol-do-si) qui se répète avec force, comme une affirmation triomphante de vie face au tyran mort. L’art survit à la barbarie et rétablit les principes d’une humanité libre. Les bourdonnements des contrebasses étayent les tierces des violons et des autres cordes, les instruments à vent accordent une dimension angoissante, sachant respirer sotto voce ou lancer des finals tonitruants.

Orchestre Philharmonique de Radio France. Mikko Franck, direction. Grand Théâtre de Provence. 24/04/2025. Aix-en-Provence © Caroline Doutre / Festival de Pâques

Il est dit parfois qu’un autre personnage est tissé en filigrane, la pianiste Elmira Nazirova qui étudia la composition avec Chostakovitch : le thème mi (E ), la (L), mi (MI) ré (r ), la (A) entre au cœur d’un tempo qui s’accélère en valse folle, mais les deux thèmes, même rapprochés ne se toucheront jamais…

Les ombres s’amassent, murmurent en clair-obscur, puisent dans le tréfonds des âmes, s’éclairent parfois de fulgurances, se colorent d’un humour grinçant, implacables, martelées par les cymbales, ondes saisissantes.

La lecture de Mikko Franck est d’une maîtrise absolue, dessine des perspectives, fait se côtoyer les divers niveaux de la partition en une tension qui jamais ne se relâche. Les détails sont finement ciselés, les soli ébouriffants de sens. Ce sont des voix qui nous parlent, se lamentent, menacent, appellent. Le cauchemar de l’Allegro où apparaît le portrait de Staline est rendu par les ostinatos de ses rythmes, ses attaques franches. Tout prend vie sous la houlette de Mikko Franck dont la complicité de longue date avec l’orchestre est sensible et accorde à l’œuvre une cohérence et une narration d’une rare éloquence. La virtuosité de l’interprétation sidère jusqu’aux dernières notes d’un final prodigieux, où jouxtent les sentiments les plus discordants, désespoir et exaltation, ironie et joie…

À un public qui l’ovationne, malicieux, Mikko Franck lance « quand c’est fini, il y en a encore » et dirige alors, petit sourire à son pays d’origine (le compositeur est lui aussi finlandais), La Valse triste de Sibelius, une manière de se réconcilier avec la douceur du monde…

Concert donné le 24 avril 2025 au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques.