Les archets du Fado

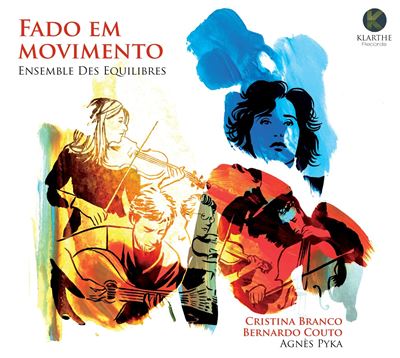

Le nouvel album de l’ensemble Des Équilibres, Fado em movimento, réunit la voix de la chanteuse de fado Cristina Branco, sans doute l’une des plus belles d’aujourd’hui, et la formation Des Équilibres, ces inlassables arpenteurs des musiques « classiques » et contemporaines qui savent aborder avec un même talent les œuvres de Jean Cras, Villa-Lobos, Mozart, César Franck, Brahms ou Tímea Dragony (née en 1976).

« Le fado, c’est la vie », explique souvent Cristina Branco. Cette forme musicale devenue symbole du Portugal doit son nom au latin « fatum » (destin) qui vient lui-même de « fari », verbe « dire ». En portugais, « fadar » implique la prédestination. Héritage étymologique que la chanteuse dépasse, de même que les clichés attachés à ce genre nostalgique qui parle des femmes restées seules au port et pleurant les hommes partis en mer. Le fado est la vie, celle d’aujourd’hui et de ses préoccupations actuelles…

Cristina Branco © X-D.R.

Accompagnée de son guitariste, Bernardo Couto, elle conjugue le velouté de sa voix aux mélodies souples des trois archets Des Équilibres, Agnès Pyka (fondatrice de l’ensemble) et son violon Stefano Scarampella de 1900, l’altiste Sebastien Levy et le violoncelliste Thibaut Reznicek.

Les textes des chansons de l’album ont été confiés au polygraphe Gonçalo M. Tavares qui retrouve dans leurs inspirations les thèmes universels d’une humanité qui se heurte aux frontières infrangibles de ses limites, le temps, la mort, la violence infligée aux poétes et aux oiseaux… Trois grandes plumes de la musique contemporaine ont été invitées à poser le tissage de leurs notes sur le fil des mots : Florentine Mulsant qui dédie son Trio à cordes n° 2 opus 112 à Agnès Pyka. Chacun des trois mouvements de l’œuvre correspond à un poème, désarroi d’un homme au chômage et père de famille face à ceux qui lui proposent un travail mais en contrepartie veulent lui couper un membre, chant d’un oiseau qui poursuit ses trilles (subtils pizzicati) malgré les blessures infligées par un chasseur, désespoir d’un condamné à la guillotine…

La puissante intensité du trio souligne les ombres tragiques qui habitent les poèmes. Fatima Fonte s’inspire de la légende des origines arabisantes du fado pour laisser des temps où la voix a la place d’ornementations libres que l’on retrouve dans Voar na diagonal, exprimant la complainte d’un oiseau, puis reprend la ligne vocale de Zanguei-me com o meu amor d’Amália Rodrigues pour Tabaco sur le poème Duas mulheres de Gonçalo M. Tavares, où deux amis se rencontrent dans un café. Anne Victorino d’Almeida s’attache quant à elle à deux chansons qui, à l’instar d’un Brassens évoquent les gens « pas comme il faut »,

Fado em movimento © X-D.R.

O homen mal-educato et O desempregado com filhos. « Porque o tempo lhe fugia, entre os últimos dedos lhe fugia, a mão, o temp, a mão » (« parce que le temps lui échappait, entre ses derniers doigts, la main, le temps, la main »).

La musique instrumentale et les mélodies vocales se croisent, se complètent, se répondent, se fondent, dialoguent, en une théâtralité délicate. Et c’est très beau.

Fado em movimento, Ensemble des Équilibres, Label Klarthe