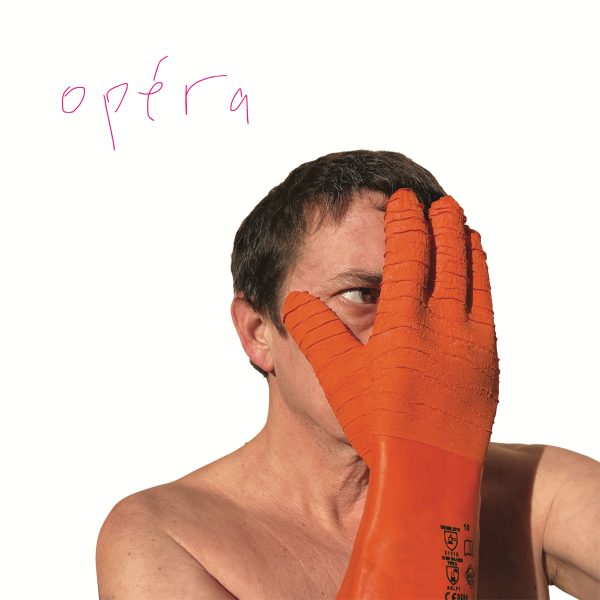

David Lafore à l’Opéra

Parmi les inclassables géniaux, le chanteur, compositeur, parolier, David Lafore occupe une place de choix, un verbe en verve, des musiques qui prennent le contre-pied des mots, tissage écorché, douleurs inavouées sous le masque d’un humour parfois grinçant et des images poétiques qui émergent dans la course des phrases où les remuements du monde sont épinglés avec une lucide fantaisie.

Son nouvel opus, Opéra, gambade entre les bonheurs amoureux et la critique forcément « acerbe » des travers actuels des classes dominantes. En cinq titres, l’artiste nous donne à découvrir si on avait raté ses précédentes parutions (à découvrir absolument !) la riche palette de son univers. Les chansons se succèdent sur le fil d’une pensée qui peu à peu s’orchestre, déclaration amoureuse, corruption internationale, mémoire de la légèreté comme ultime refuge, transfiguration des êtres grâce au sentiment amoureux, douceur de l’aurevoir lorsque l’amour sait préserver d’infrangibles liens…

Soleil bombé ouvre le recueil par ses percussions espiègles et son introduction « encore un soleil couchant » avant d’entrer dans le premier couplet, véritable invite à l’auditeur par un « tu » qui est aussi celui de la personne aimée. Le « je » additionné au « tu » devient un « nous » qui se transforme en un « on » sans doute plus distant. Peu importe dans le slam des mots qui se catapultent, se multiplient en un flux ininterrompu, le paradis s’esquisse, se moquant de lui-même dans les refrains très électro, mimant les musiques des extases tropicales des pubs. Le morceau éponyme, Opéra, quitte l’image en guimauve pour des rythmes ostinatos emplis d’une sorte de rage dénonçant les luxes obscènes d’une société enrichie par des industries nauséabondes qui se moquent de l’éthique, manipulent le vivant et déclinent la mort par leur « beau char d’assaut serti / 2000 carats sanglants sans permis ». Le rire reste le seul lieu où cette apocalypse binaire, « soit tu marches bah / soit tu marches pas » peut être détruite. Le terme « opéra » garde ici son sens tragique, soulevant les dessous obscurs des clinquants et des strass.

On sourit au « gros mot » échappé de cavalcades. Au mouvement d’un galop le narrateur est arbre, vache, panda, oiseau, surtout pas un humain : l’harmonie des couleurs de la cavalcade ne se satisferait pas de l’étroitesse d’une seule espèce, mais se joue, entre glaces, ballons et « insectes fous fous ». Il fallait bien cette folie pour nourrir la mémoire, cet endroit où la beauté perdure et le monde reste léger…

La guitare folk célèbre la transfiguration évoquée dans Passeroto : « tu changes ma vie en fleur ». Et le poète s’interroge : « j’ai jamais bien compris pourquoi/ le monde était la guerre/ quand on peut s’aimer comme ça ». Il y a quelque chose de Daft Punk dans les métamorphoses de la voix, qui est dédoublée en voix synthétique et voix naturelle, non pour un dialogue, mais qui, par leur entrelacement, semblent dessiner les deux pendants d’un même récit. Ascension d’une route à la fois matérielle et spirituelle « dans le soir clémentine ». Une tristesse diffuse, imprègne jusqu’aux airs de joie et le dernier morceau, départ, rattache celle qui s’en va au souvenir de « la petite colline là-bas ». L’injonction réitérée « n’oublie pas que tu m’aimes plus que tout / pense à moi », résonne comme un mantra. Il ne faut rien oublier, « guitare », laquelle, les vinyles, mais aussi la brosse à dents… le prosaïque jouxte le sublime, un sourire doux-amer point sous les inflexions pop rock tandis que s’inversent les rôles entre celui qui part (le chanteur) et celle qui reste. Connivence bouleversante qui fait se confondre les « je » et les « tu ». Pirouette qui nous renvoie au début du CD. Attachante pépite !

Opéra, David Lafore, CHOLBIZ

À venir dans la région : le 17 mai 2025 à La Mesòn, Marseille