Photographie en noir et blanc

L’œuvre du photographe Ruven Afanador, célébrée par le Ballet Nacional de España et le chorégraphe Marcos Morau au GTP

Évènement au Grand Théâtre de Provence que la venue du Ballet Nacional de España ! Fondée en 1978 par le fantastique danseur et chorégraphe, pionnier du Nuevo Flamenco, Antonio Gadès, cette institution s’appuie sur les piliers stylistiques du flamenco et des danses appartenant au folklore espagnol. Frotté aux pratiques de la danse académique et de ses techniques narratives, le flamenco est devenu alors le support de récits dramatiques, d’expression d’émotions, d’idées, s’emparant même des supports de la littérature pour les transcrire dans son orbe.

L’œuvre de Federico García Lorca fut la première à être abordée par ce biais. On a un souvenir ébloui de Bodas de Sangre (Noces de sang), si magnifiquement filmé dans le film éponyme de Carlos Saura (1981).

Si le nom du photographe colombien, Ruven Afanador, est attaché au monde de la mode, ses recueils de photos, Mil Besos et Angel Gitano, rendent un hommage poétique aux danseuses et aux danseurs de flamenco.

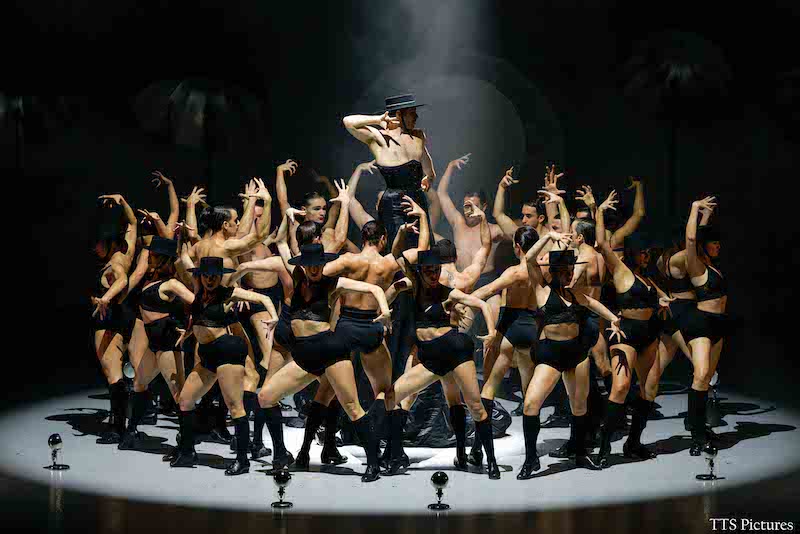

Ce sont ces ouvrages qui ont nourri l’imaginaire de Marcos Morau pour sa nouvelle création taillée sur mesure pour les quarante danseurs et danseuses du Ballet Nacional de España, Afanador. Scènes d’ensemble, focus sur des parties du corps (superbe alignement des pieds dansants, dévoilés par le rideau de scène soutenu par les mains aux ongles peints en noir), solos éblouissants, silhouettes comme figées par un instantané photographique, duos enlevés… on tourne les pages des différents tableaux de ce ballet comme celles d’un livre d’images.

Afanador/ Ballet Nacional de España © Merche Burgos

Le début s’amorce dans la chambre noire de l’appareil photo, sur une musique rock, puis le rideau s’ouvre sur un espace lumineux dédié à une séance de shooting dont les clichés rappellent ceux d’Afanador, leurs ambiguïtés, leur plastique, leur façon de dénuder et vêtir à la fois, les gestes qui semblent conquérir l’espace, lui donner enfin du sens.

Deux couleurs pour l’esthète, le noir et le blanc, quintessence de la photographie, jeu de l’ombre et de la lumière, l’une et l’autre s’étayant, modelant les formes qui sont aussi denses de significations que les mots écrits à l’encre de chine sur la page blanche des poètes. Au fil de la représentation, les corps, au départ exposés en sous-vêtements, vont se vêtir, se transformer, l’hidalgo se dessine de même que la tragédienne en tenue flamenca. (Ces « habits de dessous » font comprendre ceux de « dessus » : pour les femmes, les culottes rembourrées de faux-derrières serviront à mettre en valeur la souplesse des tailles et le tomber des robes).

Afanador/ Ballet Nacional de España © Christophe Bernard / GTP

Toute une imagerie d’Épinal autour de l’Espagne est convoquée, depuis les taureaux d’une corrida aux accessoires indispensables des espagnolades, éventails qui se déploient d’un coup sec, bata de cola, ces robes dont la longue traîne est repoussée à chaque volte des danseuses par un mouvement rapide de la jambe, châle qui pourrait être aussi une cape de torero, castagnettes, palmas…

Les costumes se moquent du genre, et se posent indifféremment sur les hommes et les femmes, les premiers peuvent être dans certains tableaux torse nu et en longs jupons comme dans certaines chorégraphies d’Akram Khan, les secondes semblent sorties d’une invention de Jean-Paul Gaultier, en soutien-gorge et shorts-corsets. Sensualité aux références queer si vivifiante dans l’univers dit « macho » des Espagne d’opérette ! Les musiciens sur scène ajoutent leurs voix et leur guitare (superbe !) à la magie des gestes dont la synchronicité parfaite est menée avec un rythme sans faille. Les chaises mises en rond ou en ligne rappellent la pratique du flamenco : ceux qui jouent, chantent ou font les palmas sont assis pendant que les autres dansent.

Afanador/ Ballet Nacional de España © Merche Burgos

Mais la chorégraphie sur les chaises semble être aussi un clin d’œil à Ohad Naharin (dans son célèbre Echad Mi Yodea). Les références se glissent ici et là, on pense à Pina Bausch, Maurice Béjart… Lorsque Rubén Olmo, danse seul sur scène avec un châle, l’intensité des émotions devient tangible, la photographie et la danse se sont plus qu’un art, fusionné dans le « duende ». On est subjugué par cette danse qui passe de la transe au tableau immobile, en une palette somptueuse. Âme multiple, le flamenco renvoie tous les clichés au vestiaire et s’affirme comme mode d’expression libre et indomptable.

Afanador a été dansé au Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence du 4 au 6 décembre 2025

Afanador/ Ballet Nacional de España © Christophe Bernard / GTP