« Le plus beau prénom du monde »

Oui, il a « le plus beau prénom du monde », c’est ce qu’il affirme avec humour, le petit Émile… et son arrivée sur les planches apporte un volet supplémentaire aux raisons de l’engouement qu’il ne cesse de susciter.

Pour les adeptes de la littérature jeunesse, la série « Émile » écrite par Vincent Cuvellier et illustrée par Ronan Badel chez Gallimard Jeunesse, fait partie des constellations incontournables. Il est vrai que le petit garçon, Émile, héros de ces courtes histoires est attachant par son caractère capricieux, entêté, drôle, adorable, mélange d’égoïsme insupportable et d’une délicate générosité. Il aime être à contre-courant, décide d’être de droite car il a remarqué qu’à la télé les gens de droite sont mieux habillés : « pour la politique, on met une cravate et on fait des choses » explique l’enfant. Il n’aime pas trop jouer avec les enfants au parc, mais trouve une mamie tricoteuse qu’il invitera même à la maison…Il affirme péremptoire que « c’est bien d’être atrabilaire » Depuis le premier album, Émile est invisible, le petit personnage s’est retrouvé dans une foule de situations que décrivent les trente-deux volumes suivants.

Nathalie Sandoz met en scène ce personnage universel de l’enfance avec la Compagnie De Facto. Un choix, difficile parfois, a dû s’effectuer entre toutes les tentations d’histoires afin de resserrer le récit en scène et lui donner une tension dramatique. Le résultat : une bulle de fraîcheur, de tendresse et d’humour !

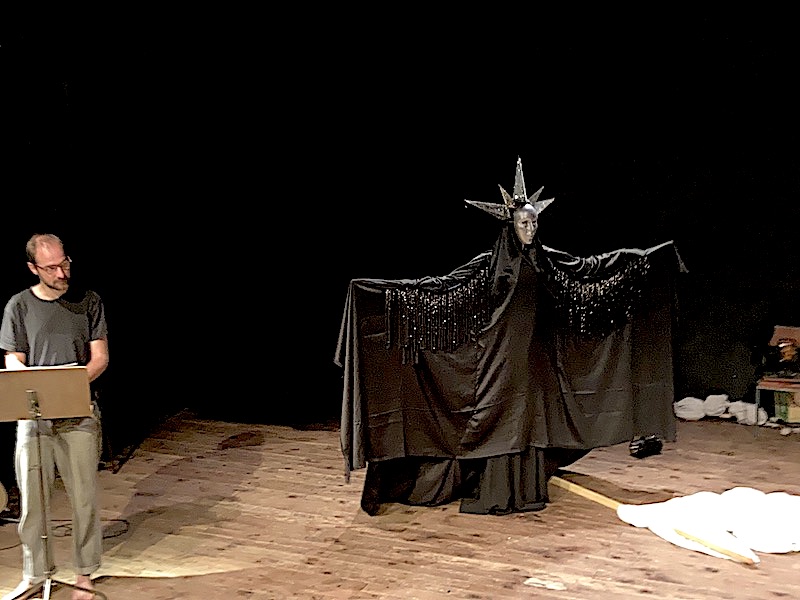

Pour la première en France, au théâtre du Jeu de Paume, la pièce s’enrichissait de la langue des signes grâce à Vincent Bexiga, chargé de l’adaptation en LSF (Langue des signes française). Il devient le double, l’ami imaginaire vu du seul Émile, interprété avec brio par Guillaume Marquet, en une chorégraphie finement réglée qui épouse à la fois la vivacité du petit garçon et les « arrêts sur image » des albums.

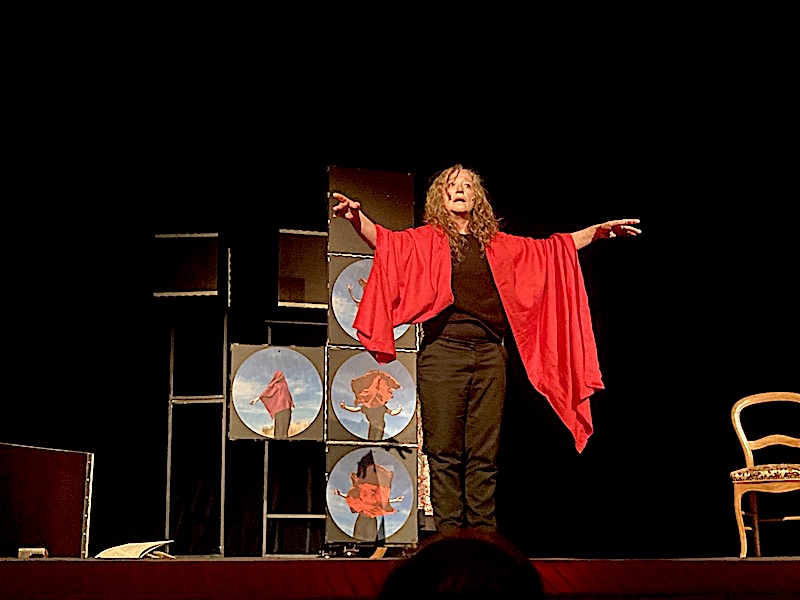

Émile fait de la musique © Belleville/ Christophe Urbain

Un saut, une jambe qui reste en suspens, un sourire qui soudain se fige, et la jonction entre les livres et la scène s’effectue nous donnant à voir les personnages sortant de leur support de papier ou y revenant, en un double mouvement qui souligne la porosité des genres.

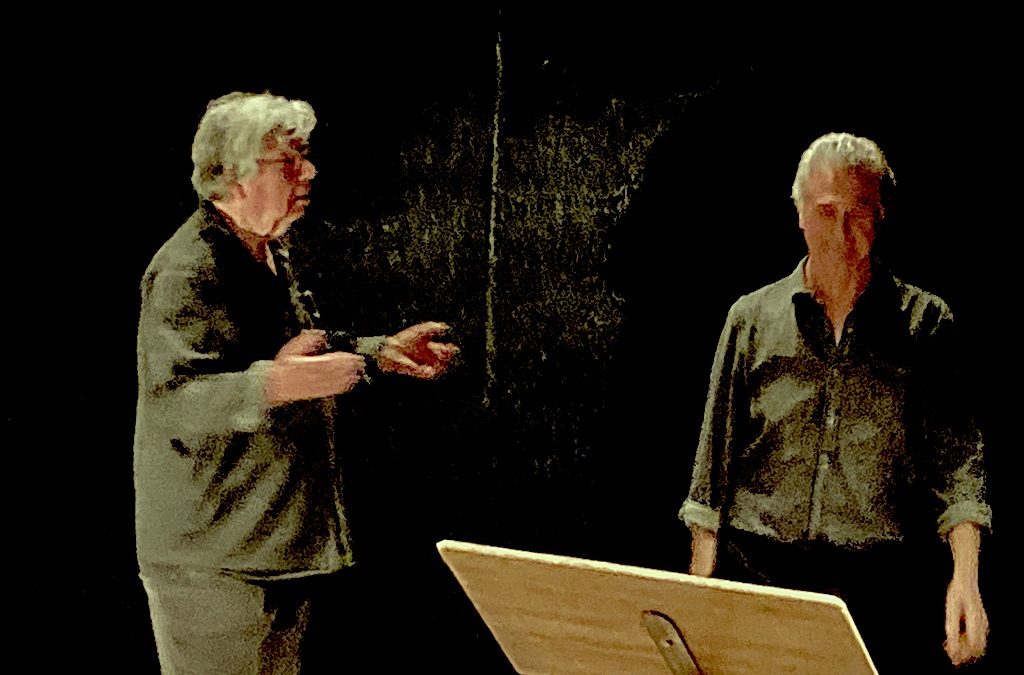

La maman d’Émile jouée par Lucie Zelger est inénarrable de légèreté et de sérieux. Elle élève seule son fils et s’affole pour lui dont elle ne comprend pas les rêveries. Elle ira jusqu’à consulter un pédopsychiatre qui en arrivera à la conclusion que l’enfant est juste normal. C’est un enfant avec toute sa fantaisie et tant pis si elle ne se conforme pas aux schémas attendus ou plutôt, tant mieux ! Matthias Babey, le régisseur, sera tour à tout plombier, le monsieur de son immeuble, l’éducateur sportif…

La petite troupe incarne le foisonnement de la vie. Le décor minimaliste se déplace et se transforme selon les nécessités des saynètes, tout à tour chambre d’enfant, parc, salle à manger où se déroule l’anniversaire. Les lumières de Pascal Di Mito, la vidéo de Will Ouy-Lim DO, l’univers sonore de Félix Bergeron, tissent dans la scénographie de Nicole Grédy un écrin propice à l’éclosion de l’imaginaire. Dès son entrée en scène, Émile déclare fêter son anniversaire même si ce n’est pas le bon jour. C’est lui qui décide !

Émile fait le spectacle/ Jeu de Paume © D.R. Ronan Badel

Si la réalité des choses se heurte au réel, la puissance de l’illusion enfantine dépasse cette opposition, rend naturels les animaux qui viennent lui rendre visite la nuit et son récit perturbé par le bruit familier de l’aspirateur sait reprendre son fil plus tard.

Son anniversaire, le « vrai » clora la pièce. Entre temps on l’aura suivi dans son repli sur soi, ses rêves, ses « amoureuses » dont « Julie », ses compagnonnages avec les amis imaginaires qui sortent du mur de sa chambre lorsqu’il fait nuit, une biche, un koala qu’il n’aime guère, une chauve-souris, un poulpe enfin, le préféré. Peu importe que qui se passe, de toute façon, « Émile a toujours raison » ! Il grandit au fil de la pièce en passant sous une toise imaginaire dont il esquisse les marques. Émile est libre, la scène est à lui. Il y invite des enfants de la salle, pour différents épisodes, les fait marcher au pas, courir, sauter. Rien n’échappe à son imagination fantasque. Son double en langue des signes ajoute à ce dépassement du réel par la fiction et enrichit ce ballet dans lequel petits et grands se laissent embarquer avec délectation.

Émile fait le spectacle en LSF a été joué au Jeu de Paume le 14 mai 2025

En 2015, l’Orchestre National d’Île-de-France a enregistré les dix premières histoires mises en musique par Marc-Olivier Dupin à l’occasion de la sortie d’un livre disque édité chez Gallimard Jeunesse (Émile en musique) avec Guillaume Marquet en récitant. Ce projet a été l’objet d’une production scénique en Île-de-France.

Vincent Bexiga est interprète, comédien, formateur adaptation artistique science, éducation, évènements, anglais-LSF et chargé d’interprétation et de médiation linguistique au D-TIM, université Toulouse 2, Jean-Jaurès (département de traduction, d’interprétation et de médiation linguistique).