Penser la paix

Alors que le monde se livre à des surenchères guerrières d’un autre temps, en ces jours de Noël il est bon de rappeler les vertus de la paix. Dans son livre F… Moi la Paix, Barbara Polla ouvre un champ de réflexion d’une politique et poétique pertinence

Qui pourrait croire qu’il est difficile de trouver des textes, des œuvres, des essais portant sur le thème de la paix ? Lorsque Barbara Polla, médecin, poète, autrice, galeriste, s’y est intéressée et demandé à un grand nombre d’artistes de représenter la paix, afin d’apporter par une exposition dans sa galerie Analix Forever sa pierre aux « utopies agissantes », « minuscules dans leurs réalisations », certes, mais « immenses dans leurs ambitions ». Une exposition de groupe sur la paix permettrait de donner la paix à penser, dans la perspective du travail d’Analix Forever qui s’attache à « donner à penser grâce à l’art. ».

Or, les débuts sont loin d’être prometteurs ! Pas d’œuvres plastiques intéressantes sur la paix ! (Bien évidemment on passera pudiquement sous silence les paysages champêtres, de préférence au bord d’un lac que l’on supposera suisse, sur les rives duquel une jeune fille rêve tandis qu’un cerf (sans pour autant de référence à l’iconographie le proclamant symbole de l’âme pour les uns et animal psychopompe pour les autres), forcément altier, s’abreuve d’une onde pure… ouf !!! les mièvreries abondent et ne convainquent personne !) Il est de coutume de représenter les abominations de la guerre (tautologie absolue ! La guerre est une abomination) afin d’évoquer les bienfaits de la paix… Image en creux, négative par essence (la paix n’est pas la guerre…), mais qui ne décrit pas l’idée même de paix en soi.

Galerie Analix Forever / Genève © X.D-R

Barbara Polla se tourne alors vers les grands textes. En philosophie, seul Kant dans son essai, Pour la Paix perpétuelle / Projet philosophique (Zum ewigen frieden / Entwurf), rédigé en 1795, pose les bases d’une réflexion constructive, s’appuyant sur trois lignes de force résumées ainsi par Barbara Polla : « (1) la constitution civique de chaque état doit être républicaine, (2) le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme d’États libres, (3) le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l’hospitalité universelle ».

L’insatiable exploratrice des concepts et des esthétiques a entrepris une thèse en philosophie sous la tutelle du Professeur Thomas Berns, doyen de la faculté de philosophie et sciences sociales de l’Université libre de Bruxelles.

En attendant, le problème reste posé : comment représenter la paix ? comment les artistes abordent le concept ? comment penser la paix lorsque les représentations manquent ?

Barbara Polla se plaît « alors à paraphraser Freud et (se permet) de proposer que « tout ce qui travaille au développement de la libre création travaille aussi pour la paix ». (…) La préservation de la vie, comme de la paix, répond à la pulsion érotique – et il en va de même de la libre création. » (in F…moi la paix)

Galerie Analix Forever / Genève / exposition F…moi la paix © X.D-R

F…Moi la paix s’articule en trois parties, « Une expérience de libre création », « Accueil, hospitalité, action », « La paix contre l’état (de guerre) », scandées par de courts chapitres qui sont autant de pistes de réflexion. L’autrice invite ses complices à en rédiger certains. Tout commence par une expérience concrète menée avec des artistes venus du Moyen-Orient, Abdul Rahman Katanani, Said Baalbaki, Ayman Baalbaki, Serwan Baran, réunis à Genève dans la galerie Analix Forever à la suite de mois de discussions sur le thème de la paix et de ses représentations. Partage, effervescence artistique, bouillonnement roboratif d’idées, de sensations, de créations, s’effectuent en regard de philosophes comme Levinas, Kant ou Thomas Berns qui, lors d’une conférence donnée en octobre 2022 posait la question suivante : « Qu’est-ce qui nous empêche de penser la paix ? »

La réponse de l’artiste réside dans l’absolue nécessité de créer. « J’aime la beauté. C’est cela, pour moi la paix : la beauté » déclare Rose Issa (citation en exergue du chapitre « L’hors-champ de l’art »). Les photographies des œuvres irriguent le livre. Les couleurs, les formes, les juxtapositions, sont autant de voix libres qui dansent sur les toiles.

Révolutionnaire la paix ? sans aucun doute ! Anarchiste, vivante, éprise de liberté, la paix se voit ainsi définie par Levinas : « l’anarchie de la paix n’est donc pas ce qui nie l’inéluctable destin de la guerre, mais ce qui trouble de l’intérieur et ne permet plus au destin d’avoir le dernier mot ». Barbara Polla renchérit alors : « toute tentative de penser la paix est donc déjà en tant que telle, une insurrection. (…) Avec F… moi la paix, nous résistons à la normalisation de la guerre… »

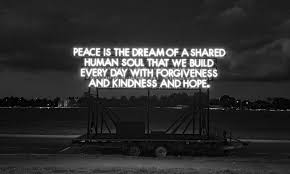

Robert Montgomery 2018 © X.D-R

Impossible de ne pas citer Jean Giono, « l’anarchiste » qui soutenait : « qu’elles soient défensives, offensives, civiles, pour le droit, pour la liberté, toutes les guerres sont inutiles ».

L’interrogation se porte inévitablement sur la force des récits et la fabrication des imaginaires. (On ne peut que faire le rapprochement avec les propos d’Alice Zeniter sur le récit dans Je suis une fille sans histoire). « En changeant l’imaginaire, on peut changer le réel » affirme Barbara Polla. Cela va des jeux vidéo aux modèles héroïques proposés, des « héros de paix » et non plus des héros de guerre, altruisme, gentillesse, intelligence face à l’expression de la force brute des champs de bataille qui sont avant tout des endroits de mort où toute une jeunesse est sacrifiée.

F… la paix, avec ses allures de catalogue d’exposition, est un véritable manifeste, intelligent, généreux qui redéfinit les fonctions de l’artiste et de l’art en ouvrant des perspectives sur lesquelles les décideurs actuels devraient bien se pencher !!!

F… la paix…/ Une histoire d’art et d’engagements, Barbara Polla, éditions Le Bord de l’eau, collection La Muette, (couverture Guillaume Chamahian)