Bien sûr, Hispanorama c’est d’abord un festival de cinéma hispanique qui année après année, depuis 2013, amène les publics à découvrir des pépites du répertoire espagnol et latino-américain, multipliant les découvertes dans un esprit de partage et de dialogue fructueux entre les cultures. C’est aussi un festival qui sait s’associer aux structures de sa ville : les élèves du lycée Janetti et ceux des écoles primaires croisent leurs programmes à ceux du festival. L’ADN du festival c’est bien sûr le cinéma ! Existe même un prix qui commence à être reconnu internationalement. Celui de cette 13ème édition a été décerné à L’affaire Nevenka d’Icíar Bollaín, réalisatrice déjà primée en 2023 à Hispanorama pour son film Les Repentis. Il faut ajouter les discussions autour des films, les rencontres avec acteurs, réalisateurs, spécialistes, mais aussi un clin d’œil est aussi adresse aux autres formes artistiques : une exposition et un concert accompagnent le festival.

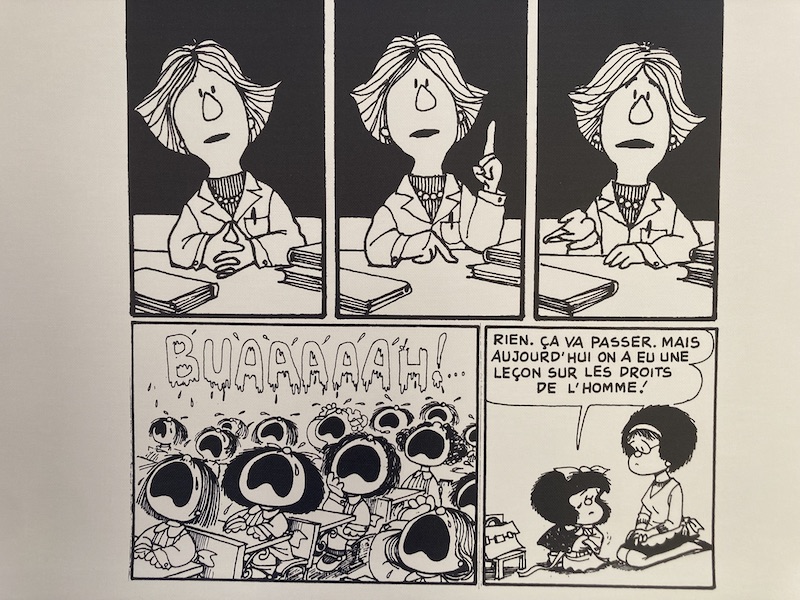

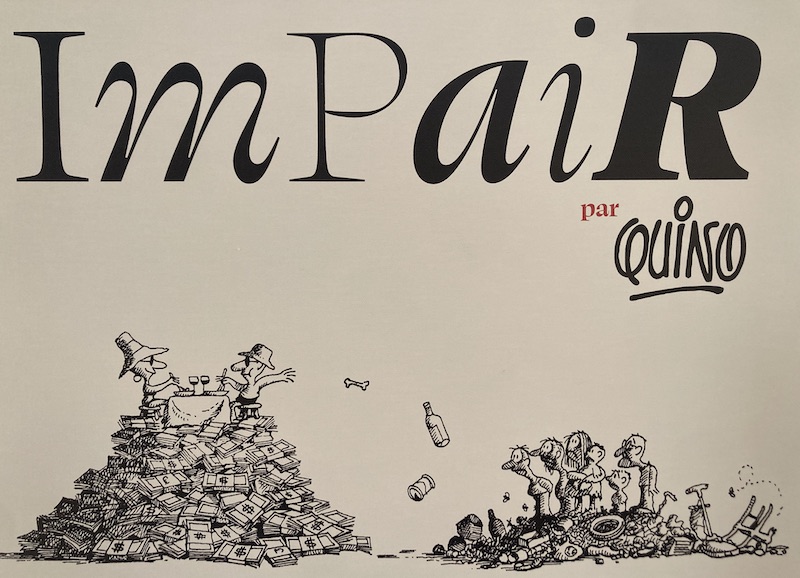

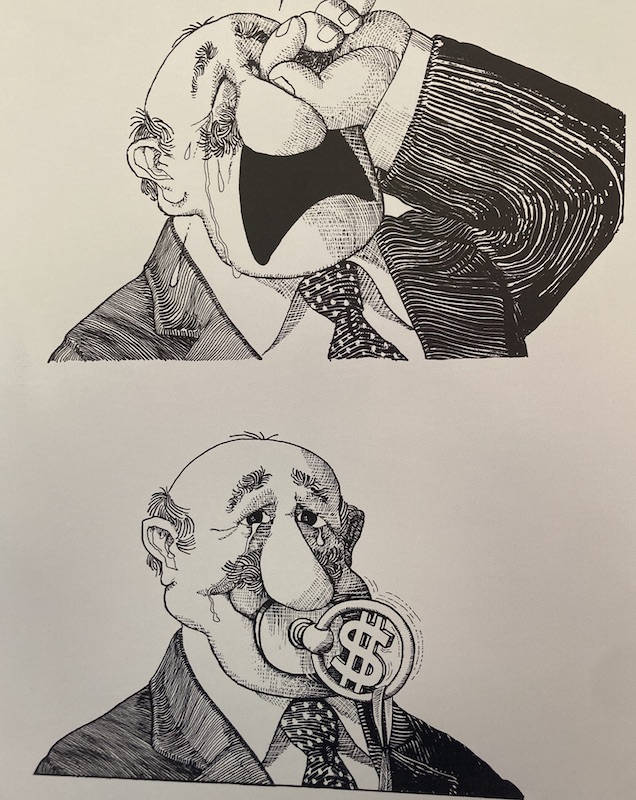

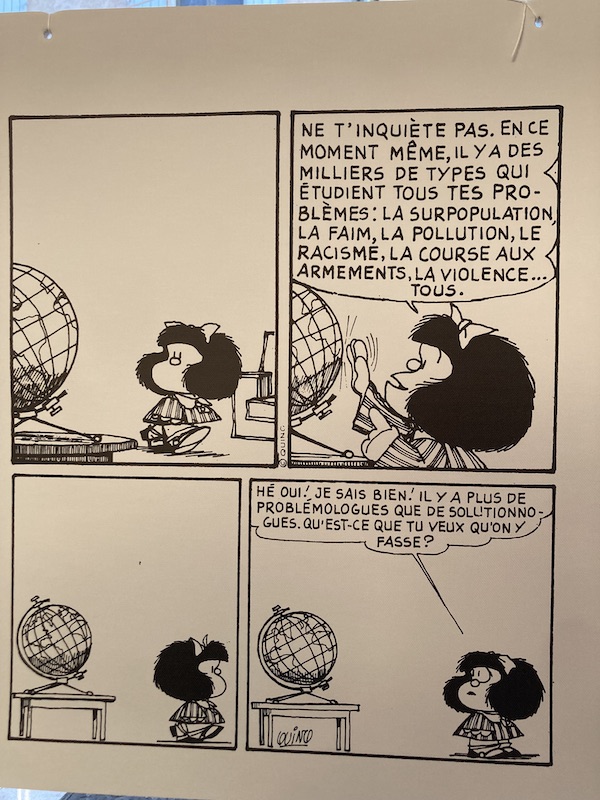

2025 a consacré le thème de son exposition à l’auteur de bande dessinée et dessinateur humoristique argentin Quino (1932-2020) et à son personnage phare, Mafalda. Par le biais des réflexions de cette petite fille pétillante et d’une lucidité époustouflante, celui que l’on a parfois surnommé le « Sempé argentin » s’en prend aux travers de son époque et épingle la dictature militaire qui sévit en Argentine. Sa complicité avec Sempé date de 1968. Quino racontait à propos de son « homologue » français : « nous nous voulions des résistants de l’humour absurde. Nous sommes nés le même jour de la même année et nous avons publié notre premier ouvrage en même temps ». Il ajoutait : « je le considère un peu comme un frère d’encre ».

Hispanorama © M.C.

Les ayants-droits de Quino ont autorisé l’utilisation de dessins de planches de l’auteur pour l’exposition. De nombreuses classes de Saint-Maximin ont travaillé sur les thèmes abordés par la petite fille argentine, abordant questions environnementales, inégalité de la répartition des richesses, exercice de la liberté, le tout en français et en espagnol. On est séduits par l’intelligence et l’humour des propos repris dans les phylactères des dessins ou mis en scène dans de petites installations perchées sur le dessus des rayonnages de la médiathèque qui jouxte la salle d’exposition à la Croisée des Arts.

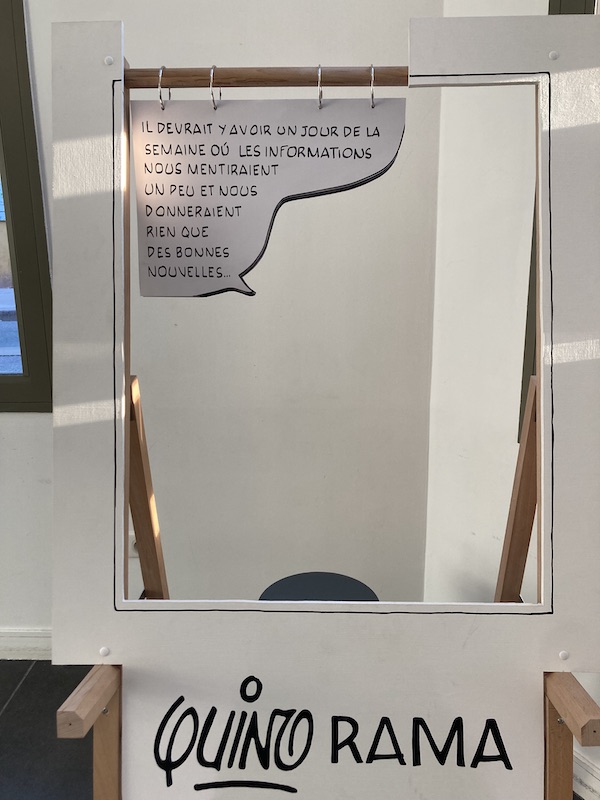

Les passants pouvaient aussi se faire prendre en photo devant le « Quino Rama » en choisissant la bulle de texte qui l’inspirait le plus. Là encore, humour et profondeur se mêlent, conduisant les visiteurs à des discussions passionnées.

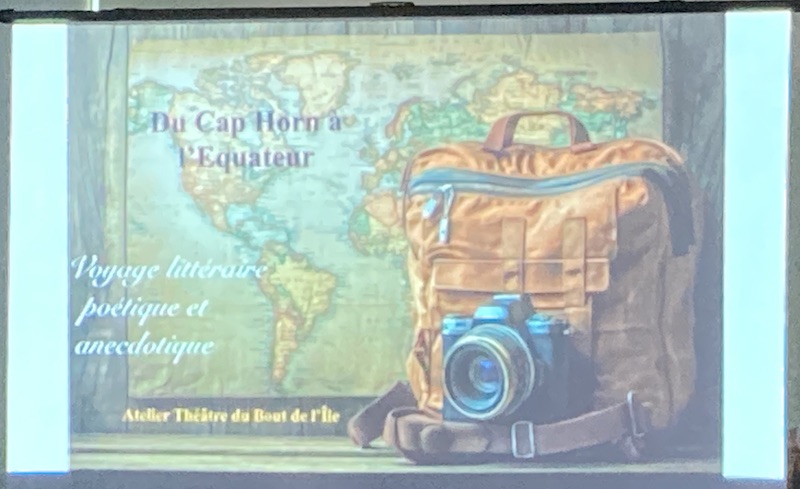

La dernière manifestation du festival nous entraînait à la (re) découverte de l’Amérique du Sud grâce à l’Atelier Théâtre du Bout de l’Île au cours d’un « Voyage littéraire poétique et anecdotique du Cap-Horn à l’Équateur ».

Hispanorama © M.C.

Les deux lecteurs de la compagnie invitent le public nombreux (toutes les chaises de la médiathèque sont réquisitionnées !) à « un embarquement pour la poésie de l’Amérique du Sud ». S’entrecroisent les « interludes poétiques », les récits du récitant, récoltés lors de ses missions en tant que bénévole volontaire aux côtés de l’ONG Planète Urgence, des pages de son journal de bord, des extraits d’ouvrages de grands auteurs que l’on a plaisir à (ré)entendre, le tout avec une simplicité complice nous rendant proche cet immense continent dans ses formes romancées qui savent si bien donner une allure de mythe au moindre fait du quotidien.

Les deux lecteurs se délectent à présenter des passages peu connus afin de faire partager leurs éblouissements. On écoutera ainsi un passage du recueil posthume de Luis Sepúlveda, La graine ardente (Poésie complète 1967-2016, titre original : Disculpe…¿Se Puede ? Poesia completa). Instructions aux voyageurs, l’un des poèmes de celui que l’on ne connaissait que romancier et fabuleux conteur convie au départ. Le matériel assuré, les rêves en poche, on est prêts !

Prêts à découvrir l’écrivain, nouvelliste et conteur chilien Francisco Coloane (1910-2002) qui fut prix national de littérature du Chili en 1964, membre du Parti communiste du Chili et dont le nom a été attribué à une aire marine et côtière dans la région de Magallanes et de l’Antarctique chilien. Contremaître dans les élevages de moutons, matelot, prospecteur pétrolier, explorateur, cartographe, il nourrit son œuvre de ce parcours qui le fit surnommer parfois le « Jack London d’Amérique du Sud ».

Hispanorama © M.C.

Puis ce sera le tour du britannique Bruce Charles Chatwin (1940-1989) qui évoque la Patagonie où il vécut six mois. Son ouvrage En Patagonie le consacrera comme l’un des plus grands auteurs de la littérature de voyage, « chantre de la pensée nomade ». Selon lui, la plupart des problèmes se résolvaient en marchant…

On suivra Roberto Juarroz (1925-1995), immense poète argentin, dont les recueils de textes, baptisés par leur numéro, (Segunda, Tercera, etc…, car leur auteur ne voulait pas que l’on se perde dans les détours d’interprétations avant d’entrer dans la chair des textes) sont réunis sous le titre unique de Poesía vertical. On retrouvera bien sûr pour la Colombie Gabriel García Márquez, non pas dans le célébrissime Cent ans de solitude ou L’amour au temps du choléra, mais dans l’un de ses contes, Un homme très vieux avec des ailes énormes.

Hispanorama © M.C.

Après les métaphores, on passe au Brésil avec Martha Medeiros (née en 1961) et son poème « Il meurt lentement » qui fut attribué faussement à Pablo Neruda. « Il meurt lentement / celui qui ne voyage pas… ». Entre ces textes, des fragments du journal de route du récitant alors qu’il voyageait avec l’ONG Planète Urgence en Amérique du Sud. Mots d’une intense poésie qui rendent le quotidien, les paysages, avec une riche sensibilité.

Les anecdotes naissent au fil des déambulations. On découvre l’affaire des castors de Patagonie : dans les années 1940, une vingtaine de couples de castors du Canada ont été introduits en Terre de Feu pour lancer une industrie de fourrure. Mais le climat de cette région du monde est différent de celui du Canada, l’hiver est moins froid, aussi les fourrures deviennent moins épaisses, donc moins « attrayantes » et moins « vendables ». Les castors furent laissés à l’abandon et ainsi se multiplièrent comme des lapins sans prédateurs naturels et font des ravages sur leur environnement. Autre histoire sur l’impact négatif des hommes sur leur environnement : la péninsule Valdès fut occupée par une décharge géante qui, sous la pression des amoureux de la nature (les baleines y vont pour s’y reproduire) et sans doute aussi et surtout pour le tourisme fut entièrement déblayée. Parfait peut-on penser ! Oui, mais ! Les oiseaux y trouvaient une nourriture abondante et facile et s’y étaient installés en nombre.

Hispanorama © M.C.

Les ordures enlevées, les oiseaux eux sont restés. Des milliers sont alors morts de faim, les autres ont trouvé une nouvelle source de nourriture : la graisse des baleines ! Les voici désormais picorant le dos des malheureux cétacés, les blessant afin de satisfaire à leurs appétits. Les baleines déjà affaiblies par les gestations et accouchements doivent pour se débarrasser d’eux plonger davantage et plus longtemps, sont victimes d’un plus grand nombre d’infections et beaucoup ne survivent pas. « Toute action humaine sur la nature a un effet » explique le récitant.

Et c’est ainsi que cinéma et littérature se rencontrent.

Lecture donnée le 5 avril à la Médiathèque de La Croisée des Arts de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le cadre d’Hispanorama

Hispanorama © M.C.

Dans le treizième recueil de poésie verticale, le poète définit son esthétique par le souhait de « dessiner les pensées comme une branche se dessine sur le ciel ».

Il meurt lentement

celui qui ne voyage pas,

celui qui ne lit pas,

celui qui n’écoute pas de musique,

celui qui ne sait pas trouver

grâce à ses yeux.

Il meurt lentement

celui qui détruit son amour-propre,

celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement

celui qui devient esclave de l’habitude

refaisant tous les jours les mêmes chemins,

celui qui ne change jamais de repère,

Ne se risque jamais à changer la couleur

de ses vêtements

Ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement

celui qui évite la passion

et son tourbillon d’émotions

celles qui redonnent la lumière dans les yeux

et réparent les coeurs blessés

Il meurt lentement

celui qui ne change pas de cap

lorsqu’il est malheureux

au travail ou en amour,

celui qui ne prend pas de risques

pour réaliser ses rêves,

celui qui, pas une seule fois dans sa vie,

n’a fui les conseils sensés.

Vis maintenant !

Risque-toi aujourd’hui !

Agis tout de suite!

Ne te laisse pas mourir lentement !

Ne te prive pas d’être heureux !.